■1時間に約2.5人が自ら命を絶っている

表紙の数字は、令和4(2022)年に国内で自殺した人(上段)と自殺未遂者(下段)の数です。

平成15(2003)年に国内の自殺者が過去最悪の約3.5万人を記録したことを受け、平成18(2006)年に「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指し、自殺対策基本法が施行されました。その後、年間の自殺者数は約2万人まで減少しましたが、コロナ禍を機に再び微増に転じています。

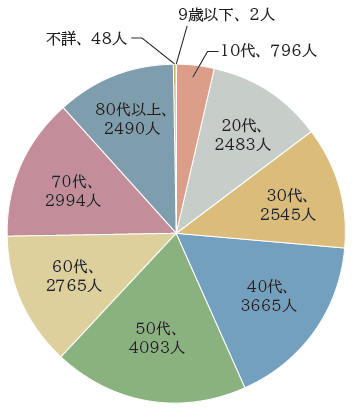

厚生労働省がまとめた資料によると、昨年1年間の国内の自殺者数は2万1881人。これは1時間に約2.5人が命を絶った計算になります。また、下のグラフのとおり、自殺はどの年齢層でも起きています。

◇表紙の数字

[上段]

・1時間に約2.5人

・最多は50代4093人、10代以下798人

[下段]

・10代~20代の19.1%

・1年間で264万人、日本の人口の2.1%

◇令和4年 年齢別国内自殺者数

厚生労働省「令和4年中における自殺の状況」をもとに作成

(公財)日本財団の調査(※1)によると、1年以内に自殺未遂の経験があると答えた人は2.1%、日本の人口で考えると約264万人が自殺を試みた可能性があります。しかも、約7割の人が希死念慮(死にたいと思う気持ち)を誰にも相談できず、利用できる社会制度があっても、自ら助けを求められない実態がうかがえます。さらに、10代から20代では19.1%、つまり約5人に1人に自殺未遂の経験があり、半数以上の人はそもそも自殺に関する公的な相談先や支援サービスがあることさえ知らず、若年層はより高いリスクを抱えています(※2)。

参考:

(※1)「第4回自殺意識調査」報告書(令和3年実施)

(※2)「第5回自殺意識調査」報告書(令和4年実施)

◇やさしいまち・宝塚を目指して

市は、自殺で亡くなる人が少しでも減るよう自殺対策を推進するため、行政機関をはじめとする支援機関の取り組みを示した「やさしいたからづか推進計画」を策定しています。しかし、自殺を考えるほど追い詰められている人は精神的に孤立していることが多く、自殺を防ぐためには支援サービスの充実だけでなく、周囲の皆さんの協力が不可欠です。まずは「あなたは一人じゃない」と伝え、寄り添い、つらい気持ちを受け止めることが自殺防止に大きな役割を果たします。

自殺の危険を示すサインに気付き、適切に対応できる人のことを「ゲートキーパー」、別名「命の門番」といいます。ゲートキーパーになるために特別な資格は必要なく、勇気と思いやりさえあれば誰もが支援者になることができます。次頁では、悩みを抱えた人を支援するゲートキーパーの心構えを紹介します。

■Interview「ゲートキーパーの心構え」

(一社)メンタルさぽーたーずLabo

代表理事 澤井 登志(とし)さん

電話相談員やカウンセラーとして、20年以上悩みを抱える人の支援を実施。

毎月第2金曜10時〜13時に無料の電話相談も行っている

◆大切な人を支えたいと思った人へ

「ゲートキーパーになって自殺を防止する」と言うと、大変な任務のように感じて気負ってしまうかもしれませんが、特別なことをするわけではありません。落ち込んでいる人に声を掛け、話を聞くという行為は、皆さんも自然にやったことがあると思います。

その上で、死にたいほど悩んでいる人にどうやって寄り添えばよいか、3つの役割に沿ってポイントをお伝えします。

◇気付き・声掛け

心身に不調があるとき、口数が減る・表情が暗い・服装が乱れるなど、うつ病のような傾向になる人もいれば、弱みを隠すため明るく振る舞う人もいます。「あれ?最近あの人様子が変だな」など少しでも違和感があれば、勇気を出して声をかけてみましょう。

声を掛けても、すぐに「実はね…」とはならず、「大丈夫」と返されることの方が多いかもしれませんが、大切なのはそういう関係性を作ること。その場で話ができなくても、自分を心配してくれる人が近くにいると思うだけで、気持ちが楽になることがあります。

くれぐれも、批判的な発言や罪悪感を抱かせるような問いかけはしないよう注意してください。

◇傾聴

悩んでいることを打ち明けられたら、思わず励ましたくなるのが人情ですよね。けれど、深い悩みを抱えている人を元気づけることは逆効果です。まずは労(ねぎら)いの言葉をかけ、しんどい気持ちを受け止めることが重要です。否定も肯定もせずに、じっくりと耳を傾け、そばで話を聞くだけでその人の支えになります。

死にたいほどの悩みを口にするのは気軽なものではありません。もし、話を続けることがつらそうであれば、無理に話さなくてもいいと伝えましょう。

◇つなぎ

相談に乗ったからといって、一人で背負い込む必要はありません。「悩みを聞くのがつらい」など、疲れてしまうのも自然なことです。まずは、自分の心を大切にしてください。

そして、他の人の力が必要と感じたときは、本人に了承を取った上で、信頼できる友人や家族と共有したり、専門家や支援機関への相談を提案するのも選択肢の一つです。支援機関につなぐ際は、窓口を紹介するだけでなく、相談に同席するなどして、できるだけ責任をもって相談者と窓口をマッチングさせることが大切です。

また、心に余裕があれば、今後も味方でいることを伝えてください。

問合せ:障碍(がい)福祉課

【電話】77・2077【FAX】72・8086

<この記事についてアンケートにご協力ください。>