■ヒグマの有害性判断

町では、今年7月に「ヒグマ出没時の対応方針」を策定し、情報発信の強化や、ヒグマの有害性判断、有害性に基づく対応について定めました。(詳細は町HPをご覧ください。)

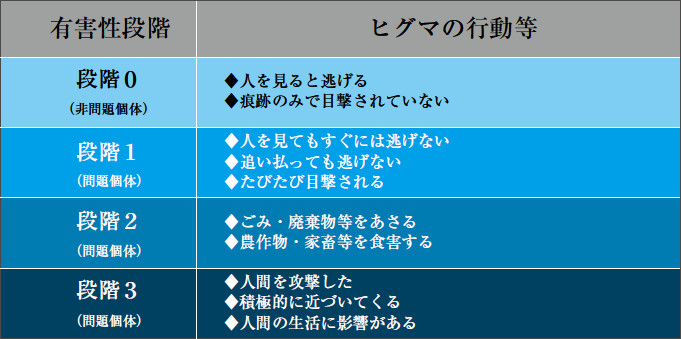

ヒグマの有害性判断については、下図のとおりとなっておりますが、有害性判断は、出没した場所やヒグマの行動形態により、その都度判断されます。

ヒグマの痕跡のみの場合は、非問題個体となり段階0と判断されます。

ただし、現地確認や糞の内容物などから有害性が判断される場合もあります。

特にヒト由来のものなどが、糞に混入していないかどうかや、人里に寄り付く原因などがないかを注意深く確認をしています。

・ヒグマ有害性判断

■ヒグマの糞はこんな感じです!

町では、ヒグマの糞をできる限り採取して、糞の内容物についてザルを使って水洗い確認をしたりしています。山間に隣接した人家のない農地付近で発見されたヒグマの糞には、本町の特産品であるソバの実が混入されているものがありました。ソバの食痕は、近隣市町村では珍しい事のようです。

ヒグマの食性は、地域の特徴が大いに関係してくることがあるとのことです。

・フンの塊が5~10cm、全体で40cm程の大きさです。匂いはあまりない。

・タヌキの糞です。匂いが強烈です。タヌキは、ためフンをするのでヒグマの糞と間違うこともあります。

・内容物は、草本類が多いのですが、収穫前のそばの実が混入されてた。

■朱鞠内湖周辺モニタリングでヒグマが映りました!

NPO法人シュマリナイ湖ワールドセンターでは、5月下旬から朱鞠内湖周辺のモニタリングの為、自動撮影カメラを設置してます。

最大で50箇所以上に自動撮影カメラを設置してモニタリングを実施しておりますが、自動撮影カメラにはヒグマの実体が十数回程確認出来ています。

ヒグマが映る時間帯は、早朝と夕方が多数です。ヒグマに出会う確立は早朝と夕方が高い傾向にあると言われております。

■ヒグマの行動が活発化!

実りの秋は、「キノコ採り」のため、入林される方々も多くなります。

ヒグマの行動も冬眠に備えてドングリや木の実などを沢山食べて、脂肪を蓄積するため、餌を探し回ります。

ヒグマに遭遇し、被害に遭わないためにも次の事を注意しましょう。

・ヒグマの出没情報を事前に調べて入林

・複数人で行動し、音を出しながら歩く

・早朝や夕方など薄暮時は行動しない

・食べ物や容器などを屋外に捨てない

・ヒグマの痕跡を見たら引き返す

・入林時は、熊撃退スプレーを携行

※「アニマルアラート幌加内町版」でヒグマの出没情報が確認出来ますのでご活用下さい。

■ふれあいの家「まどか」で美深小学校の皆さんが「ヒグマ」について学ぶ!!

9月7日、美深小学校の5年生が「ヒグマ」の生態などについて、勉強しました。ヒグマ授業は、NPO法人もりねっと北海道代表の山本牧さんが講師に招かれ開催されました。ふれあいの家「まどか」では、今後スタッフの皆さんが、ヒグマに関する知識を習得し、まどかを利用する小中学生などを対象に体験学習のメニューとして提供することを検討しています。

小中学生を対象とした、ヒグマに関する学習機会を増やしていくことは、非常に大切なことなのかも知れません。

■ヒグマの目撃情報は、役場又は警察まで。

役場産業課農林振興係【電話】35-2122

<この記事についてアンケートにご協力ください。>