◆平成27年度実施した実証実験

町では、平成27年11月~平成28年1月にかけて、住民の皆さんが使いやすい公共交通となるよう改善に向けた取り組みの一環として、デマンド型バスの実証実験を実施しました。

対象は聖台線、稲荷・八千代線、忠栄・志比内線の町営スクールバスの各路線。この実証実験は、利用者が事前に予約をすることで、指定された時間や場所で乗降できる柔軟な運行の提供を目指すものでした。

実証実験の概要は次のとおりです。

・聖台線

平成27年11月1日から平成28年1月31日(3か月間)で2便

・稲荷・八千代線、忠栄・志比内線

平成27年12月1日から平成28年1月31日(2か月間)でそれぞれ1便と2便

実証実験中は、冬休み期間中の全便がデマンド運行で実施されました。利用登録者数は144人、延べ利用者数は266人で、前年比54・6%の利用状況となりました。

実証実験終了後、沿線住民および登録者に対してアンケート調査が実施され、51名の回答が得られました。その結果、利用者の多くが「自宅前で乗降できるのは便利」「効率的に利用できる」という肯定的な意見を持つ一方で、「予約が面倒」「頼みづらい」といった不便さも感じていることがわかりました。予約システムについては、特に前日までの予約やキャンセル手続きが面倒だという声が多く寄せられました。また、「自分一人のために頼むのが申し訳ない」といった心理的負担も指摘され、デマンド型システムの利便性が十分に発揮されていない一因とされました。

利用者の中には、既存の定時定路線のバスシステムを支持する声も多く、特に高齢者や子どもを持つ世帯からは「分かりやすい従来の運行方法が良い」との要望が寄せられました。また、ホクレンショップによる移動販売車が稼働し、買い物の利便性が確保されていることも「バスを利用しない理由」として挙げられ、デマンドバスの需要低下に影響を与えていることが示唆されました。

総合的に見て、デマンドバスは一定の利便性を提供する一方で、利用手続きの煩雑さや心理的負担が利用者にとっての課題となりました。結果として、東神楽町では当面、従来どおりの定時・定路線での運行を継続することが決定され現在に至っています。

◆アンケート調査の結果

前回のデマンドバスの実証実験から時間が経ち、町や住民の皆さんの状況にもさまざまな変化がありました。前述のとおり、令和6年2月に実施したアンケート調査や町長と住民の皆さんとの対話の場である「まちづくり懇談会」、議会などでも公共交通に関する要望やご意見をいただくようになりました。

そこで町では、町民の皆さんの日常の移動ニーズを把握し、また、前回のデマンドバスの実証実験で見えた課題を解決しつつ、より利便性の高い公共交通サービスを目指して、令和6年10月に広報誌にアンケート用紙と返信用封筒を折り込む形で公共交通に関するアンケート調査を実施しました。

次ページ以降では、アンケート結果と分析を通じて明らかになった町民の移動ニーズや課題などについて、地区ごとの違いにも注目しながら紹介します。

なお、アンケート調査の結果についてはホームページに掲載しています。QRコード(本紙参照)から併せてご覧ください。

(1)アンケートの概要

実施期間:令和6年9月26日~10月31日

対象:町内全世帯

実施方法:広報誌にアンケート用紙と返信用封筒を折り込む形で実施

回答方法:返信用封筒による郵送または、ウェブのアンケートフォームへの入力

回答数:632件

(2)回答者の年代

回答者は幅広い年代にわたり、特に高齢層(65歳以上)の割合が高い結果となりました。75歳以上が多くを占め、高齢化が進む町内では公共交通の重要性が増しています。年齢別内訳として、65歳以上の方が全体の半数以上を占めており、特に高齢者層からの利用や改善要望が多数寄せられました(図2)。

◇図2

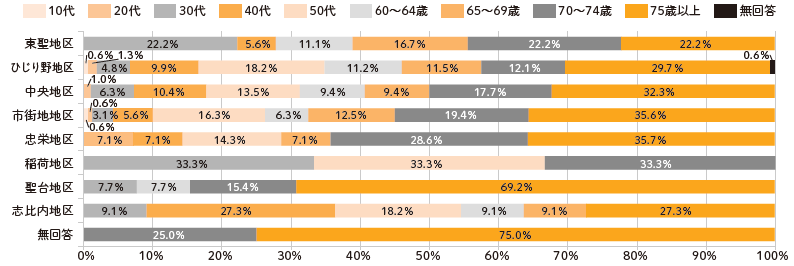

(3)回答者の居住地域

ひじり野地区、市街地地区や中央地区から多くの回答が寄せられました。次に各地区の傾向と分析結果を紹介します。なお、回答者数が少ない地域については参考としてご覧ください。

アンケートには全体で632件の町民の皆さんに回答をいただき、地区ごとに異なる移動ニーズが明らかになりました。特に公共交通の利用頻度が高いひじり野地区(313件)と市街地地区(160件)では多くの回答が寄せられました。また、その他の地域ごとにも特徴的なニーズが伺えます。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>