■市内全小学校でフッ化物洗口を始めました

本市の児童生徒における永久歯で虫歯を経験した歯の数は、全国平均値よりも高く、元気な体を作るためにも、虫歯予防が課題となっています。

▽令和5年度のDMF歯数

行田市:0.60

全国:0.55

※集団における永久歯列のう蝕(虫歯)経験を表す指標

「D」decayed tooth 未処置う蝕歯

「M」missing tooth 喪失歯

「F」filled tooth う蝕が原因で処置された歯

そこで、令和6年10月から市内全小学校において希望者を対象にフッ化物洗口事業を開始しました。

フッ化物洗口は週1回、低濃度のフッ化物の水溶液10ミリリットルで1分間ブクブクうがいをします。

洗口を行うと、

(1)歯を硬く・強くする

(2)歯の石灰化の促進

(3)細菌の酸産生を抑える

という効果があります。

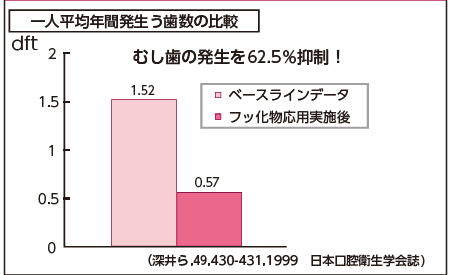

実際にフッ化物洗口を行うことで虫歯の発生を抑えることができたという結果も出ているため、小学校ではこれまでのブラッシング指導と合わせて、フッ化物洗口の取り組みを行っています。

今後も、虫歯予防の取り組みを通じて、子どもたちの健やかな成長の一助としていきます。

▽県内大規模幼稚園2園での埼玉県・埼玉県歯科医師会によるモデル事業

・3歳児(年少時):年4回のフッ化物歯面塗布

4歳・5歳児(年中・年長児):フッ化物洗口[週2回法]

幼稚園におけるフッ化物応用事業モデル事業のむし歯予防効果

引用:埼玉県におけるフッ化物洗口の実務マニュアル

問い合わせ:教育指導課

【電話】内線5304

■自宅のパソコンやスマホで手続きOK ご利用くださいオンライン申請サービス

県や市への申請・届け出を、自宅・職場のパソコンやスマートフォンから夜間、土・日曜日、祝日にも行えます。県で行っている自動車税住所変更届の手続きや、市で行っている引っ越しに伴う水道の手続きなど、さまざまな手続きが利用可能ですので、ぜひご利用ください。

▼埼玉県ホームページ

【HP】https://apply.e-tumo.jp/toppage-saitama-t/top/municipalitySelection_initDisplay

▼市ホームページ

【HP】https://apply.e-tumo.jp/city-gyoda-saitama-u/offer/offerList_initDisplay.action

また、一部の手続きは、市公式LINEアカウントのトーク画面上で簡単・便利に手続きが可能です。詳細は、市報ぎょうだ6月号(No.936)をご覧ください。

▼電子申請・届出サービスで申請できる主な手続き

▽埼玉県

・自動車税(種別割)住所変更届

▽行田市

・水道使用開始届・中止届

・戸籍謄・抄本の交付申請

▼市公式LINEで申請できる主な手続き

・住民票の写しの交付申請

・各種税証明書の交付申請

・国民健康保険の加入・脱退届

・各種イベントの参加申し込み

問い合わせ:情報政策課

【電話】内線331

■ご存じですか本人通知制度

本人通知制度とは、代理人や第三者の請求により住民票の写しなどを交付した際に、事前に登録した本人にその事実を通知するものです。この制度により、住民票の写しなどの不正取得の早期発見や抑制につながることが期待されます。

登録有効期限はありませんが、住所・氏名・本籍などに変更があった場合は14日以内に変更届出書を提出してください。提出がない場合には登録廃止となります。

対象:本市の住民基本台帳または戸籍簿に記録のある方

登録方法:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参の上、市民課で申請してください。

通知内容:代理人や第三者に交付した年月日、証明書の種別および通数、交付請求者の種別

注意:通知の対象となるものは、代理人請求や第三者請求ですが、請求理由や請求先によっては通知しない場合があります。

問い合わせ:同課窓口担当

【電話】内線243

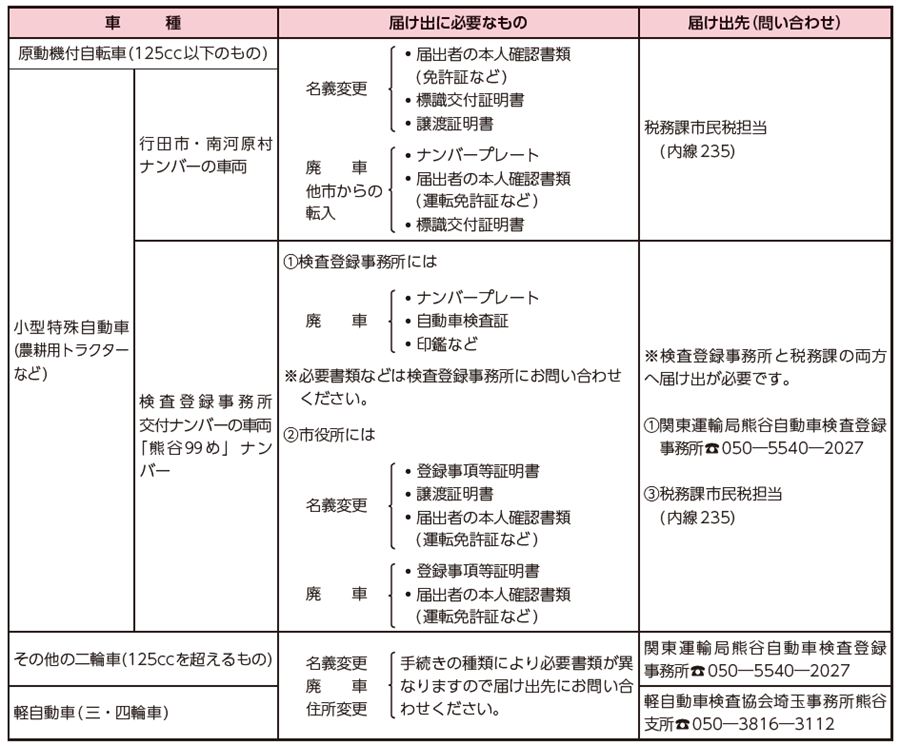

■軽自動車やバイクなどの廃車・変更の届け出をお忘れなく

軽自動車・バイクなどにかかる軽自動車税(種別割)は、使用の有無にかかわらず、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。次のようなときは必ず届け出をしてください。

・売買や譲渡により所有者が変わった

・行田市に転入した

・行田市から転出した

・車両を入れ替えた

・車両を廃棄した

・車両を盗まれてしまい今は所有していない

・所有者が死亡した

問い合わせ:同課市民税担当

【電話】内線235

■行田地区更生保護サポートセンターが移転します

行田地区保護司会が南河原支所内に開設している行田地区更生保護サポートセンターが、4月から教育文化センター「みらい」に移転します。

市における更生保護活動の拠点として、保護観察対象者やその家族との面接の場、地域住民からの犯罪や非行の相談窓口となりますので、更生保護に関することでお悩みの方はご利用ください。

開所日時:水・金・日曜日午前10時~午後2時

(祝日、年末年始、保護司会研修日を除く)

その他:相談を希望する方は事前にご連絡ください。

問い合わせ:同センター

【電話】080-1398-4721(開所時間内)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>