調査分析を担当

島根県中山間地域研究センター研究企画監

有田昭一郎さん

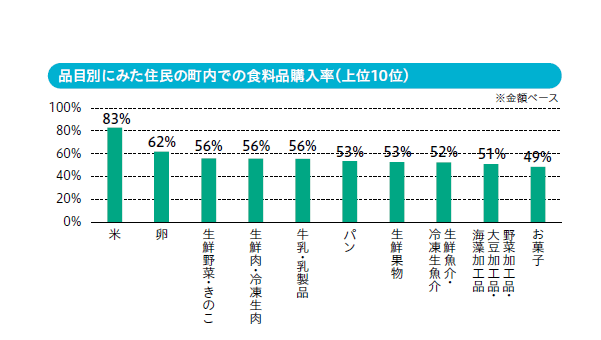

■01 住民の町内店での食材の購入状況

住民の町内店での食材の購入割合は47パーセント。飲食店・宿泊施設・給食センターなど主だった施設(以下・施設)の町内店での購入割合は49パーセントで、特に米や野菜・肉・魚などが高いです。

インターネットや通販が充実している今日でも、生鮮品を扱うスーパー、産直市やスーパー内の直売コーナー(以下・直売所)などの身近な買い物場所は、住民の暮らしや施設などの営業を支える不可欠な存在です。

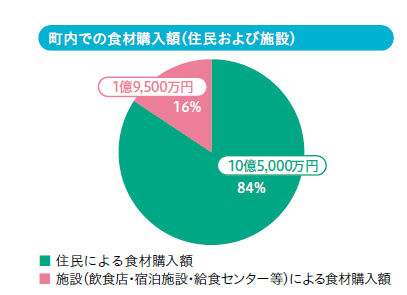

■02 住民の町内店での食材購入額と買い物場所を支えていくこと

令和5年度一年間の住民による町内での食材の購入額は約10億5,000万円。施設による購入の約5倍の規模があり、住民の購入は町内の買い物場所を支える大きな柱です。

町内のスーパーや直売所の利用度は、若い年代より高齢者が多く、高齢になるほど、より身近な買い物場所を利用する傾向が強くなると考えられます。従って、住民が年をとっても安心して暮らすためには、身近な買い物場所をみんなで支えていくことが必要です。

調査では、移動販売や注文・配達販売の充実を望む声も多く、購入者の高齢化に対応して移動販売や配達手段を更に充実させていくことも重要だと考えます。

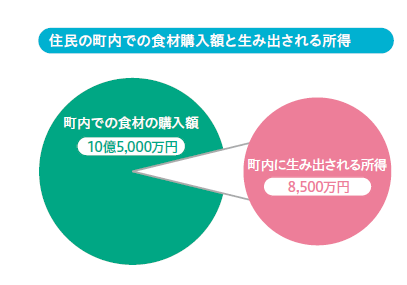

■03 直売所の地域経済への貢献と住民が求めること

住民の町内での食材の購入により、約8,500万円の所得が生み出されており、特に直売所での野菜や加工品の販売から生じる所得が約半分を占め、大きく貢献しています。

飯南町の直売所は、観光分野の目玉ともなっていますが、住民の生鮮品や加工品の買い物場所でもあり、現在、約3割の世帯が週1回以上、地元の生鮮野菜や加工品等を購入しています。

また、約5割の世帯は、買い物時間や身近な所での販売など条件があえば利用を増やしたいと考えており、地元産品へのニーズは高いです。

■04 今後の買い物対策が効果を挙げるために必要なこと

今後の買い物対策でまず必要なことは、身近な生鮮品の購入場所の確保です。身近な購入場所は、住民の食生活に加え、施設の食材調達も支えています。

また消費者の確保には町内向け、町外向けの2つの対策が必要です。町内向けには高齢化など利用者の変化に対応した買い物環境づくり、特に移動販売や配達など購入手段の充実が重要です。他方、高い経済効果のある直売所や生産者の売上確保に向けては、官民協力して町外から顧客を呼び込むことも必要です。

地元産の食材を住民が購入することで地元にお金が回りますが、さらに観光客からの売上が加われば、お店の品揃えが充実し、ひいては住民の買い物の選択肢も充実します。

最後に、若い人も年をとります。そのときに身近に買い物場所があるよう意識しての買い支えもとても重要です。

以上のことから、高齢化にも対応したきめ細やかな販売体制づくり、町外からの直売所への顧客の呼び込み、住民の意識した買い支えが、将来の飯南町民の買い物場所を確保し、経済効果をもたらすために重要であると考えます。

調査の詳細はお問い合わせください。

◆これからもまちのために

それぞれの世帯や事業所で町内消費に差があるのは当然。世代や家族構成、規模や経営状況など理由もさまざまです。それでも本町で全く買い物をしない人や事業所はほとんどないと思います。このまちで買い物ができなくなると困るのは同じです。

また、買い物ができる場所があるということは、そこに雇用があるということ。それも守っていかなければなりません。

有田さんの分析にもあるように、今後は官民が連携し、消費促進や顧客の呼び込みを進めていくことが必要。町としても、今回のこの調査結果を参考に、商工会等とも連携し、地域内での消費促進や、買い物のできる事業所を確保していくためにできることを検討していきます。

普段は意識していなくても、住んでいるまちで、必要な時に買い物ができることは幸せなこと。皆さん一人一人が少し意識することで、これからもこのまちで買い物ができるのではないでしょうか。

問合せ:中山間地域研究センター地域研究科

【電話】76-3833

<この記事についてアンケートにご協力ください。>