◆専門家に聞きました

新潟大学 教育学部 美術科 教授 丹治 嘉彦さん

▽文化芸術活動は他者とのコミュニケーションで重要な役割を果たす

他者を理解することや自分の立ち位置を知るために、文化芸術活動はとても大切なものです。かつて人間が言葉を使い始める前は、踊りや音楽、絵画などを通して人と人がつながっていました。文化芸術は他者との共感を生む、生活に欠かせないツールだったのです。

現代の社会では、福祉や教育、まちづくり、あるいは観光などの分野において、文化芸術活動をもとにした新たな取り組みが数多く実践・実施されています。文化芸術活動が周囲を巻き込むきっかけとなり、関わった人たちに新たな「気付き」を生んでいます。

▽楽しい時間を通じて子どもたちへ文化芸術活動をつなぐ

人口減少社会・少子高齢化の中、文化芸術活動を子どもたちへ継承していくことが大きな課題になっています。子どもたちに文化芸術活動に興味を持ってもらうには、まずは活動を通じて「楽しい時間」を経験してもらうことが大切ではないでしょうか。一方的に歴史や技術を教えるのではなく、文化芸術活動が元々コミュニケーションのツールだったように、誰もが分け隔てなくできる「もの」や「こと」として、共感し合いながら伝えることが重要です。

文化芸術活動を実践することによって人と人がつながり、その結果として新潟のまちに対して誇りや愛着が生まれてくると思います。

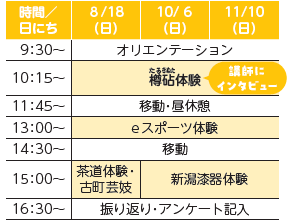

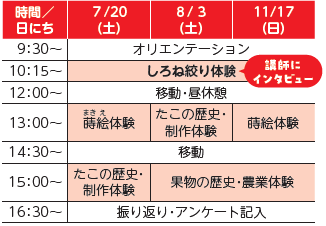

◆小・中学生の皆さん 参加しませんか 文化プログラム体験

新潟市の文化や歴史を体験しながら学べるプログラムを紹介します。

対象:小学6年生~中学2年生

定員:各日20人

参加費:1,000円

申し込み:新潟市ホームページから申し込み

※申込期間や集合・解散場所、各体験の会場など、詳しくは同ホームページに掲載

▽みなとまち薫る 中央区コース

『新しいことに挑戦しながら次世代につなぐ』

樽砧は、樽をばちでたたく新潟の伝統芸能です。みなとまち新潟で、船が出航する時に遭難しないよう海の龍神様に祈りをささげ、船べりを木づちでたたいていたことが始まりといわれています。民衆の中から生まれた文化なので、時代に合わせて新しいパフォーマンスの形や曲作りにも挑戦しながら、次世代につないでいきたいと思っています。

-永島流新潟樽砧伝承会 二代目 永島鼓山(えいじま こざん)岡澤 花菜子さん

▽伝統と歴史を尋ねる 南区コース

『地元住民が復活させた新潟市無形文化財』

絞りは、布の一部を絞ったり縛ったりしたまま染めて模様を作り出す、染めの技法です。しろね絞りは美しい藍色が特徴です。明治時代に最盛期を迎え、その後一時的に生産が途絶えましたが、地元住民が復活させ、今では新潟市無形文化財に指定されています。当日は、ハンカチを絞りで染めて持ち帰ることができます。ぜひ体験してみませんか。

-サークルしろね絞り 山崎 らん子さん

▽祭りと食を味わう 西蒲区コース

『かつての風景とにぎわいを取り戻す』

鯛車は、竹と和紙で作られた巻地区に伝わる郷土玩具です。昔はお盆になると、鯛車にろうそくの明かりをともして、子どもたちが家の周りを引いて歩きました。かつてのように、鯛車の明かりで町を真っ赤に染めること、一家に1台鯛車がある風景を取り戻すことが目標です。体験では、台座に巻く紙に絵付けをして、実際に鯛車を引くことができますよ。

-鯛車復活プロジェクト 野口 基幸さん

◆行ってみよう 新潟市の文化を学べる施設『歴史博物館みなとぴあ』

「郷土の水と人々のあゆみ」をテーマとした新潟の歴史や文化について、常設・企画展示で分かりやすく展示しているほか、ミュージアムシアターや体験の広場では、体感しながら学びを深めることができます。

開館時間:9時半~18時

※月曜(祝日の場合翌日)、年末年始など休館。料金など詳しくは同館ホームページに掲載

場所:中央区柳島町2-10

【電話】025-225-6111

▽6/9(日)まで開催 企画展「新潟美人と花街」

みなとまち新潟の発展を支えた遊女や芸妓(げいぎ)たち。「新潟美人」と呼ばれた彼女たちと、活動の舞台となった花街について紹介しています。

*****

問い合わせ:文化政策課

(【電話】025-226-2624)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>