【Jichi Medical University Hospital】

■自分の腎臓を守るためにできること(2)~慢性腎臓病と食事の関係~

自治医科大学附属病院 管理栄養士 川畑奈緒

▼はじめに

腎臓の機能が低下することを予防するには、血圧、血糖、血中脂質などのリスク因子の管理とともに、食塩摂取量、喫煙習慣などの生活習慣の管理が重要です。しかし、腎機能が低下した人のうち、過去に腎臓病と言われたことのある人の割合は少なく、特に血圧の降圧目標を達成している率が低く、食塩摂取量が目標値を超える者が多かったことが明らかにされています1)。今回は、腎機能の低下を防ぐための食事について、ご紹介します。

▼慢性腎臓病の食事療法

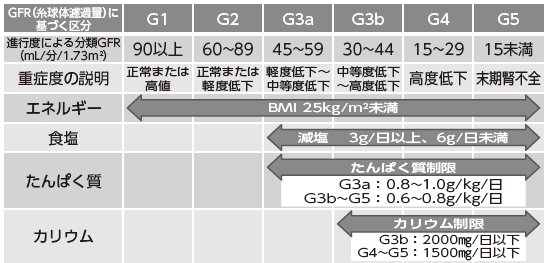

慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease、以下CKDと略します)の食事は、腎臓の重症度を表すステージ(表1)によって内容が異なります2)。間違った食事制限は無意味なうえ、逆効果になることもありますので、注意しましょう。自分の腎臓がどのステージに当てはまるかは、広報しもつけ4月号26~27ページも併せてご覧ください。

○表1 腎臓の重症度ステージと食事摂取基準

日本腎臓学会編「CKDステージによる食事療法基準2014年版」を基に改編

(1)腎機能が正常から軽度低下のとき

CKDの発症や進行には、肥満、高血圧、高血糖、脂質異常症が関係していることから、食事のポイントとして、「減塩」「適正なエネルギー」「栄養バランスのとれた食事」「節酒」を心がけることが重要になります。

1)減塩

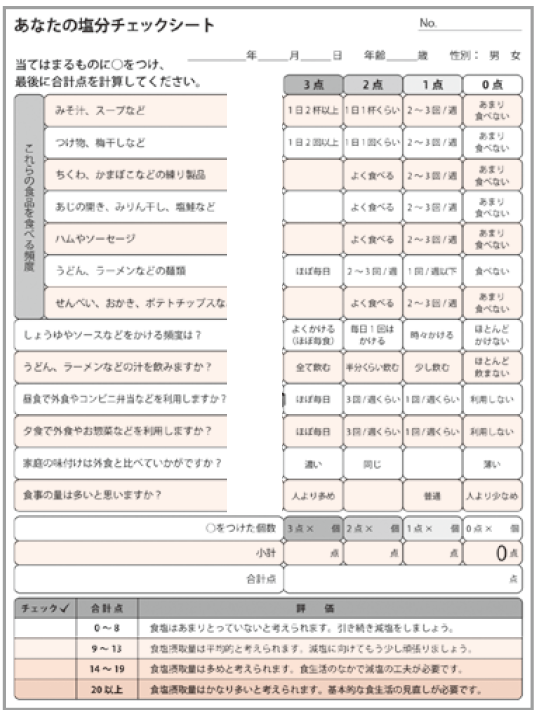

食塩の摂り過ぎは、CKDに影響を与えるといわれています。食塩の摂り過ぎは高血圧を引き起こす原因の一つであり、高血圧そのものがCKD発症の原因となります。さらに、食塩を摂り過ぎると、腎臓の表面にある糸球体という、ろ過によって血液中の毒素を尿中に捨てている細い血管の血圧が高くなり、たんぱく尿を増強させ、腎機能を低下させることも報告されています。このため、「減塩」はCKDの発症や進行を防ぐために重要です。しかし、自分がどれくらいの食塩を摂取しているか、実際の摂取量を把握することは大変困難です。そこで、「あなたの塩分チェックシート(図1)」3)で、食塩の摂取状況を把握し、得点の高い項目の摂取頻度を減らしましょう。

2)適正なエネルギーと栄養バランスのとれた食事

肥満はCKDの発症に深く関与しています。特に内臓脂肪型肥満になると、アルブミン尿(たんぱく尿の一種)が出やすくなることが知られています。肥満の人は糖尿病や高血圧症を合併していることも多く、体重を適正に管理することが重要です。したがって、BMI※1が25kg/m2以上の人は食べ過ぎに注意しましょう。また、主食(ごはん、パン、めん)、主菜(肉、魚、卵、大豆)、副菜(野菜、海藻、きのこなど)をそろえることで栄養バランスのとれた食事になります。またCKD患者さんにおいて、果物、野菜、魚介類、豆類、穀類および食物繊維が多く、肉類や食塩、精製糖が少ない食事パターンは、総死亡の低下と関連することが報告されています4)。

※1BMI(体格指数)は、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で求めます。

○図1 あなたの塩分チェックシート

※表1、図1はスマートフォンでご覧ください。

3)節酒

適度の飲酒は、CKDのリスク因子とはなりません。しかし、過度の飲酒は、CKDや末期腎不全☆のリスク因子となりうるので注意しましょう。1日の適正な飲酒量は、純アルコールで20gになります(※2)。加えて、週1回以上の休肝日を設けると良いでしょう。また、女性や65歳以上の高齢者は、より少ない量が望ましいとされています。

※2末期腎不全は、腎臓の働きが正常な腎臓の15%未満に低下し、体内の老廃物や余分な水分を排せつできない状態です。末期腎不全では、血液透析や腹膜透析、腎移植などの腎機能を代替えする治療法が必要となります。

☆1日の適正な飲酒量(純アルコールで20g)

・ビール(5%)ロング缶1本(500ml)

・日本酒1合(180ml)

・ウイスキーダブル1杯(60ml)

・焼酎(25度)グラス1/2杯(100ml)

・ワイングラス2杯弱(200ml)

・チューハイ(7%)缶1本(350ml)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>