■私たちは首まで水に浸かっている

Uns steht das Wasser bis zum Hals(ウンス シュテーテゥ ダス ワッサー ビス ツム ハルス)前編

先日、あるイベントで参加者が「Save Water」という言葉を書きました。最近、同じ言葉をネットで見かけたことが思い出され、コラムに使えそうだなと思いました。

ネット上のドイツ語のフォーラムに、ある若者が「男性はシャワーを5分で済ませるのに、なぜ女性は時間がかかるのか」と質問しました。「女性はシャワーでこれだけ水を浪費するのだから、もっと少なくできないか」と言っていました。フォーラムの女性たちは「髪が長いから、シャンプーとコンディショナーの両方を使わないといけなくて、両方ともすすがなければならないからだ。シャンプーやボディソープを使う間にはちゃんと水を止めるから、水の無駄遣いはしていない」と答えていました。

私にとってこのやり取りの面白い点は、この話題が私の子供時代にもそのまま友人たちの間で議論されたことです。つまり、ドイツでは30年以上前から、水の使い方や、どうすればもっと水を大事にできるかということが社会的に話題になっています。

これを読むと、「水が豊富な日本と違って、ドイツはかわいそうに節水しなければならないのか」と思うかもしれません。しかし、実際にはそうではありません。ドイツは水不足になったことがありません。基本的に、ドイツは「水に恵まれている」と良く見聞きします。実は、1881年以降、統計的に年間平均降水量が7%増加しています。消費量も、大地に降ってくる雨量をはるかに下回って21.4%です。

それどころか、大洪水や、川が堤防を越えるほどの大雨、倒木を伴う嵐が、ドイツでは定期的にニュースになっています。ドイツ語には、100年に一度しか到達しない水位や水量の洪水を指すJahrhunderthochwasser(ヤフンダートホフワサ)(世紀の大洪水)という言葉さえあります。2000年以降、ドイツでは世紀の大洪水が3回(そのうち1回は死者45人と被害総額2兆3,230億円)、さらに通常の洪水災害が4回起きています。

では、なぜドイツでは1960年代から水を大事にするようになったのか、不思議に思うでしょう。その理由は、ドイツ人にとって、降水量が多いからといって水の循環が整っているとは言えないからです。

まず、水資源には地表水と地下水があり、ドイツ人にとっては後者の方が重要で、貴重です。地下水とは、地中にしみ込み、地表から5メートルから数百メートル下までの空洞にたまる水のことです。水が地下に降りていく過程で、幾重にも重なった地層や岩石層によってろ過されるため、地下水はきれいな水と思われています。

ドイツでは、水の消費量の約62%が地下水から取水されています。それに比べ、日本では約89%が河川及び湖沼から取水され、地下水からは約11%しか取水されていません。

地下水の更新速度は非常に遅いです。雨が降って、雨水が地層や岩石層に浸透してから地下の水脈に到達するまでに数か月を要します。このような理由から、ドイツでは地下水の状態(地下水位が低下しているか、雨が多かった年の後に水位が多少回復しているか)について、しばしば報道されます。

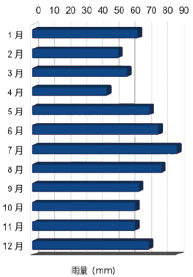

○ドイツの30年平均雨量

〔2020年の雨量の分布は本紙またはPDF版をご覧ください〕

さらに、ドイツの雨量の分布は、地域や季節によって異なります。例えば、アルプス山脈ではベルリン周辺の約10倍から20倍の雨が降ります。一般的に、北東部は南西部よりも平均降水量が少ないです。それに、雨量の多い年と少ない年が常にあります。雨量の多い年には地下水が補充されます。

しかし、雨量の少ない年が続くと、平らな地表でも非常に乾燥している場合、土壌は何か月もかけてゆっくりとしか水を吸収することができないので、雨は深い層まで届きません。その状況で大量の雨が降ったとしても、その水は大地の上を洪水として通り過ぎ、川に流れ込んで、海に行ってしまうだけです。土地を潤すことはできません。土地の回復に益しません。ドイツ人にとっては、降水量が多いからといって、その土地に持続可能な水循環が存在しているわけではないということです。

ドイツ人にとって降水量が多くても水を大事にしないといけない他の理由や、責任ある水利用とは何かについては、次回のコラムで書くことにします。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>