11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」

国民年金は、日本国内に住む20歳~60歳の方が加入する公的な社会保障制度であり、老後や傷病の際に生活の経済的支えとなります。

■ねんきんネットをご活用ください!

年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすることもできます。

「ねんきんネット」については、日本年金機構のウェブサイトでご確認いただくか、栃木年金事務所にお問合せください。

■国民年金の加入手続を忘れずに!

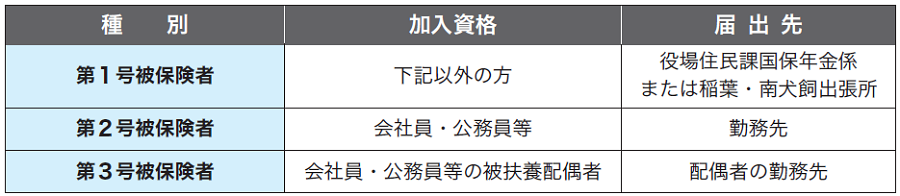

加入者は職業等によって3つの種別に分かれ、それぞれ手続先が異なります。

会社を退職した方(厚生年金被保険者資格を喪失)や、会社を退職した方に扶養されていた配偶者は、国民年金の加入手続が必要です。

■国民年金保険料の納付方法は…?

自営業・学生等の方は国民年金の第1号被保険者となり、日本年金機構から送付される納付書等で保険料を納めます。

(月額16,520円:令和5年度)

(1)現金納付…金融機関(ゆうちょ銀行を含む)および、コンビニエンスストアで納付

日本年金機構から送付される納付書で納めます。2年分・1年分・半年分をまとめて前納すると保険料が割引になります。

(2)口座振替による納付…指定金融機関から翌月末振替

金融機関からの口座振替により、納め忘れを防止できます。現金納付より割引率の高い2年分・1年分・半年分の前納のほか、早割納付(当月末振替:50円割引)も選択できます。

(3)その他の納付方法

クレジットカード納付や、ペイジーによるパソコン・スマートフォン・ATMを利用した電子納付があります。(詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください)

保険料の納め忘れが続くと、老後に受給できる年金額が少なくなったり、障害年金や遺族年金を受給できなくなったりする場合がありますので、保険料は納付期限内に忘れずに納めましょう。

※納付期限は翌月末です。2年を経過すると時効により納めることができなくなります

◇付加保険料

付加保険料(月額400円)を納付すると、老齢基礎年金を受給する際に付加年金が加算されます。

付加年金受給額(年額):200円×付加保険料納付月数

・付加保険料の納付を希望される方(第1号被保険者・任意加入者)は、届出が必要となります

・国民年金基金にご加入中の方は、付加保険料を納付できません

・納付期限(対象月の翌月末)を経過しても2年間は付加保険料を納付することができます

■保険料の納付が困難なときは、免除申請を!

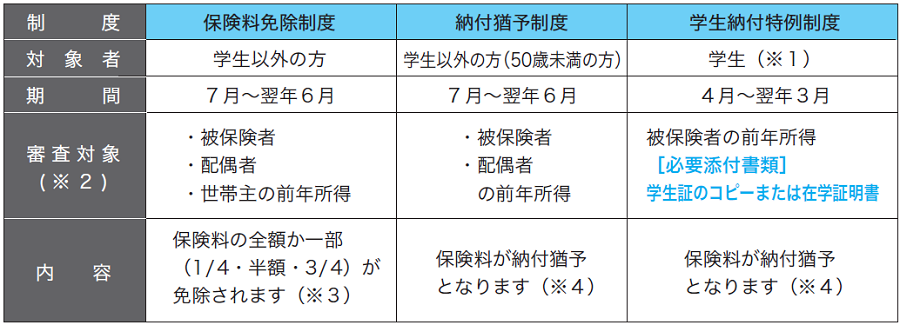

国民年金には、保険料の納付が困難な場合に保険料を免除・納付猶予する制度があります。免除・納付猶予が承認されると年金の受給資格期間として算入されるほか、保険料を納付できる期間が10年間に延長されます。(3年度目以降は加算額がつきます)

老後の生活や万一の病気・ケガの際に困らないためにも、保険料を未納のまま放置せず、免除・納付猶予制度をご利用ください。

※1 定時制、1年間就学制、その他の非対象学校を除く

※2 審査対象の中に退職(失業)された方がいる場合、その方の所得を審査対象から除外することができます

(必要添付書類:雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)

※3 一部免除の場合、指定された保険料を納付しないと免除該当となりません

※4 年金の受給資格期間に算入されますが、老齢年金の受給額には反映されません

■生活を支えるさまざまな基礎年金

国民年金は、老後や傷病・死亡の際の生活を3つの基礎年金(老齢・障害・遺族)でサポートします。支給を受けるためには、一定の納付要件が必要です。

◇老齢基礎年金

受給資格期間が10年以上になりました

国民年金保険料を20歳~60歳まで納付し、65歳から生涯受給する年金です。受給するためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要です。

受給額(年額):795,000円(令和5年度:40年間納付した場合)

◇障害基礎年金

国民年金加入中(20歳前や老齢基礎年金を受給していない国内在住の60歳以上65歳未満を含む)に、病気やケガで一定の障がいの状態になってしまった場合、受給できる年金です。生計を維持されている子がいる場合には、子の人数に応じて加算があります。

受給額(年額):

1級の障害の場合…993,750円

2級の障害の場合…795,000円

◇遺族基礎年金

国民年金にご加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受給する年金です。子の人数に応じた額の遺族基礎年金が受給できます。

受給額(年額):

配偶者と子(1人)の場合…1,023,700円

子(1人)の場合…795,000円

※子とは、18歳未満または障害のある20歳未満の子をいいます

問合せ:

・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165

・栃木年金事務所お客様相談室【電話】22-4131

・住民課国保年金係【電話】81-1827

<この記事についてアンケートにご協力ください。>