~3月14日は数学の日~

鉛筆を握りしめながら、図形や数式とにらめっこ。覚えた公式をどう使おうか四苦八苦――。授業やテストでそんな経験をしたことはありませんか。

受験シーズンの今、数式に立ち向かっている皆さんも多いのではないでしょうか。必要に迫られて取り組む算数や数学は時に大きな壁に感じてしまうかもしれません。

しかし、日常生活の中で数学を楽しみ、問題や解き方を絵馬や額に描いて神社などに奉納する人たちがいました。こうした数学好きの人々によって描かれた絵馬や額は「算額」と呼ばれ、江戸中期から明治にかけて作られました。

学業成就を願う風習や学問を追究するなかで作られたようで、算額に詳しい福井大学の風間寛司(ひろし)准教授(数学教育)によると、県内には計23面が現存(鯖江市7・越前市11・越前町3・池田町1・大野市1)。問題文の内容を絵画化した「絵付算額」が多いのも県内の算額の特徴だそうです。

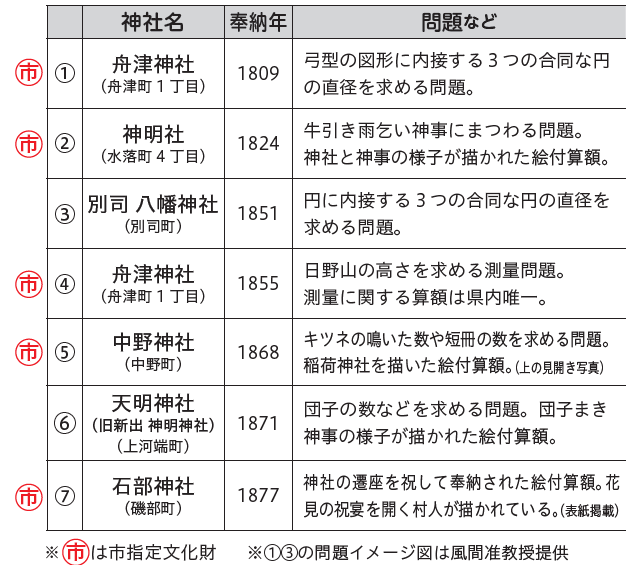

鯖江市内の7つのうち5つは市の文化財に指定されているほか、奉納されたことが文献上で確認できるものの「非現存」であるものが少なくとも3面あるそうです。

鯖江に多く残された理由について、風間准教授は「数学好きの親子が今の磯部町にいたことや江戸で和算を学んだ鯖江藩士・高木善行の存在が大きい」と話します。

また、算額には地域(村)の文化を反映させた内容も見られることから、鯖江市の藤田彩学芸員は「高難度な算術だけでなく、村の人々が見て『なるほど』と感心する問題が書かれていたからこそ、算額がここまで浸透したのではないか」と話します。今回はそんな算額の特集です。

■鯖江の算額一覧

※いずれも普段は非公開

〔中野神社(中野町)にある算額〕

大きさは縦71cm、横139cm。当社の前身である稲荷神社に由来する問題が極彩色とともに描かれる。1868年、中野村樋口の飯田市左衛門の奉納。(本紙の写真参照)

〔石部神社の算額〕こんな問題!算額にチャレンジ!

問:神社からお酒を2000合いただきました。男性と女性は合わせて307人います。人数は女性が男性より3人少なく、配られるお酒の量も女性が男性より3合少ないです。

男性と女性の人数はそれぞれ何人ですか。また、1人あたりのお酒の量は男女それぞれ何合でしょうか。

※石部神社の算額の問題の一部を意訳

※原文を尊重し、当時の社会状況のままで記載

答え:

・男性155人・お酒の量8合

・女性152人・お酒の量5合

<この記事についてアンケートにご協力ください。>