市では、高齢者ができる限り住み慣れた地域で生き生きとした生活が続けられるよう、地域の支え合い体制づくりを推進する「生活支援体制整備事業」に取り組んでいます。この取り組みの一つに、「協議体」(※)があります。

今回は、市民が中心となり、自分たちの住んでいる地域の出来事やニーズについて情報交換を行い、自分たちでできることを考え、やってみるという「協議体」の活動をご紹介します。

※…「協議体」とは、「住民主体で、地域の声をもとに、支え合いの仕組みづくりに取り組む団体」のことです。

■「協議体」活動の3ステップ

(1)情報共有

定期的に地域の情報交換をします

例)近所の人から、ゴミ捨て場が遠くて困ってるって聞いたよ。最近○○で新しくサロン活動が始まったらしいよ。など

(2)企画・活動

(1)の情報を元に自分たちでできることを考え、企画・活動します

例)散歩のついでに、ゴミ出しの手伝いをしてみるのはどうかな?自分たちもサロン活動始めるのはどうかな?など

(3)市の支援

相談や困りごとなどあれば、市もサポートします

例)サロンでの講座をお願いしたい。他の地域での活動を見学したい。

■私も支えます。生活支援コーディネーター

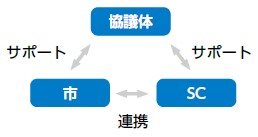

市以外にも、協議体活動をサポートする存在として、生活支援コーディネーター(SC)がいます。SCは、市内の運動サロンなどに参加し、地域活動や地域資源を見つけ、その発見した情報を活用し、協議体活動の中から生まれたアイディアとのマッチングや、新たな支え合いの取り組みを支援しています。

◆三者の関係性

◆インタビュー

○生活支援コーディネーター(SC) 青木多美子さん

Q.市に協議体はいくつあるの?

A.協議体は、市全体を考える協議体1つと、旧町村ごと(常葉/滝根/大越/都路)に1つずつの計5つの協議体が活動しています。しかし、船引地区にはまだ協議体がないため、設置に向けて取り組んでいます。船引地区に限らず、協議体活動に興味がある方は、ぜひ下記までご連絡ください。

Q.具体的な実績は?

A.「介護保険では対応できない『ちょっとした困りごと』を頼みたい」というニーズに応えるために”隣隣サポーター”という有償ボランティア活動の仕組みを作りました。また、運動サロンとは別に、気軽に集まれる場所が欲しいというニーズからサロン活動を始めた協議体もあります。

問合せ:

・保健福祉部 高齢福祉課【電話】82-1115

・市社会福祉協議会地域福祉係【電話】68-3434

<この記事についてアンケートにご協力ください。>