■「インクルーシブ」とは「全てを包括すること」ー。

「インクルーシブ教育」は、誰もがお互いに人格と個性を尊重し、支え合える社会(共生社会)の実現に向けた教育です。

県では「新・群馬県総合計画」において、年齢や性別、国籍、障害の有無などにかかわらず、全ての県民が幸福を実感できる自立分散型の社会の実現を目指しています。インクルーシブ教育も、そうした社会を実現するための取り組みの1つです。

全ての子どもが生き生きと学べる教育環境とはどのようなものなのか、一緒に考えてみませんか?

■インクルーシブ教育を推進!

県では、年齢や性別、国籍、障害の有無などにかかわらず、あらゆる児童生徒が同じ場所で学ぶことができる「インクルーシブ教育」を推進しています。

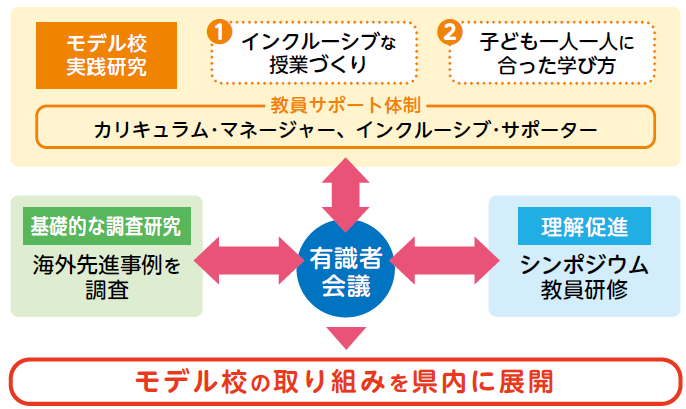

昨年5月、玉村町立上陽小学校をインクルーシブ教育の実践研究を進めるモデル校に決定しました。県は、県立伊勢崎特別支援学校との交流および共同学習の企画立案を行う「カリキュラム・マネージャー」や、ボランティアとしてサポートする「インクルーシブ・サポーター」を上陽小学校に派遣し、取り組みを支援しています。

またモデル校の取り組みと併せて、国内外の取り組みの調査研究や、シンポジウムなどを通した理解・啓発に取り組んでいきます。

▽インクルーシブ教育 今後の進め方

■「学校は小さな社会」~上陽小学校の挑戦~

今年度インクルーシブ教育のモデル校となった玉村町立上陽小学校では、どのような教育活動が行われているのでしょうか。

校長の増田さんに伺いました。

玉村町立上陽小学校

校長 増田眞次さん

上陽小学校マスコットキャラクター

「じょよよ」

子どもたちによる投票で選ばれたマスコットキャラクター。元気でわんぱくな上陽小っ子をイメージしている

▽上陽小学校の学校づくりの特色を教えてください

この学校に着任した際「夢×未来=自立」という学校の最上位目標を掲げました。教職員は、子どもたちが夢や未来を感じられるような教育活動をする。そうすると、子どもは自分で調べてみたい、やってみたいという気持ちから行動に移すようになります。それは「自立」につながります。このように子ども一人一人が能力を発揮し「自分で決める」教育を推進しています。

▽インクルーシブ教育推進のためにどのようなことをしていますか?

学校という場所は小さな社会。子どもたちだけでなく、保護者や教職員にも多様性があって、いろいろな人に巡り会う場所です。本校でのインクルーシブ教育により、児童に多様性と、それを受け入れる寛容性を育んでほしいと考えています。

現在、全学年を低・中・高学年の3つのブロックに分け、各ブロックの中で3人〜4人の教員が交代で担任する「ブロックチーム担任制」を行っています。児童がより多くの他者と関わることができる仕組みです。もちろん課題もありますが、決められた教室や教員の元で学ぶだけではない、もっと緩やかな枠組みを作り出すためには良い方法だと考えています。

▽他にはどのような取り組みをしていますか?

2学期から、本校の特別支援学級の児童が、定期的に県立伊勢崎特別支援学校の児童と一緒に図工などの授業を受けています。同じ場所で授業を受けることは、お互いにとって大変良いことです。

これらの取り組みを発信し県全体に示すことが、モデル校である本校に求められている役目だと考えています。

▽インクルーシブ教育で子どもたちにどのようなことを学んでほしいですか?

子どもたちが活躍する未来では、自分と異なる他者との関わり合いが求められます。学校はその方法を自然と身に付けることができる場であるべきだと考えます。子どもたちが存分に多様性・寛容性を育める場所でありたい。そして一人一人が、居心地の良い空間を学校の中に見つけてくれればいいですね。そのような場所になれるよう、挑戦を続けています。

人権週間で、道徳について学ぶ子どもたち

<この記事についてアンケートにご協力ください。>