■干支のはなし

干支(えと)は十干十二支(じっかんじゅうにし)の略称で、60年の周期で循環します。これが還暦という語の由来なのですが、生まれた年と60歳の時の干支の組み合わせは同じということになります。今回はそんな干支にまつわる話です。

まずは干支の起源ですが、これが何と、少なくとも紀元前14世紀くらいまではさかのぼることができるようで、中国商(殷(いん))の時代の甲骨文に出てきます。例えば「丁卯卜。大貞、今日啓。」というように。これは「丁卯(ていぼう)に卜(ぼく)す。大が貞(と)う、今日は啓(はれ)んかと。」と読み、丁卯の日に「大」という天帝に卜事を問いかける職掌の人物が、今日の天候を卜したという意です。干支というと「年」というイメージが定着していますが、それとともに「日にち」にもあるのです。例えば今月(二月)一日は辛丑(しんちゅう)に該当します。

十干は殷王室の十家の名称だったようで、甲家(こうけ)から癸家(きけ)までの十家。例えば有名な最後の殷王・紂(ちゅう)は帝辛(ていしん)と呼ばれ、辛家(しんけ)の一族でした。こうした名の始原は定かではないのですが、一説には、祖先祭祀(さいし)をつかさどる輪番を示す符号(循環序数詞)であり、それが十家の通称となり、やがて十干に転用されたのだと。つまり、殷王室の祭祀の習俗が出発点だとしています。次に十二支ですが、これも定説はないようです。天空の月や星の運行に関わる符号で、それが後に干支に吸収されたのだと。月には満ち欠けがあり、星は時季によってその位置が変化します。こうした自然の事象(天文学)と深い関わりがあるようです。

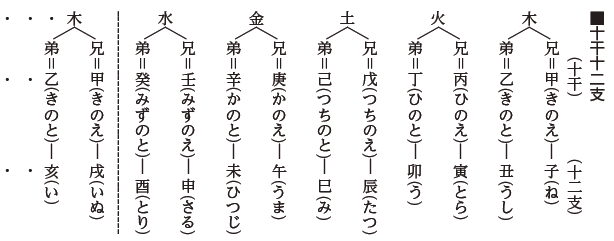

ところで干支はなぜ「えと」と読むのでしょうか。不思議ですよね。今年の干支は「乙巳(いつし)」ですが、和訓では「きのとみ」、昨年の干支「甲辰(こうしん)」は「きのえたつ」、この和訓の傍点部にご注目ください。干支がいつの頃からか中国の五行思想と結び付きます。万物は5つの要素からなるというもので、その要素が「木(もく)・火(か)・土(ど)・金(ごん)・水(すい)」。それぞれの要素には、兄と弟がいて、そこに干支が配されるのです。文章では分かりづらいと思いますので、下に図示しました。甲は木の兄(きのえ)であり、乙は木の弟(きのと)で、丙は火の兄(ひのえ)、丁は火の弟(ひのと)……。この兄(え)と弟(と)が「えと」と読むゆえんなのです。ちなみに十二支に動物名を配当するようになったのは、一般の人々が理解し、利用しやくするためなのだそうです。その始期は不明ながら、後漢時代の思想書『論衡(ろんこう)』(1世紀後半)にはすでに記されています。

干支の知識は殷の王室など支配階級から一般に流布し、現在でもなお使用されています。実に3千年超の壮大な歴史を有する稀有(けう)な暦法なのです。

さて、干支といえば小学生古文字書道展。毎年、干支は課題文字の一つになっています。現在、篆刻(てんこく)美術館と三和資料館で開催中ですので、ぜひ、お越しください。

古河街角美術館学芸員 臼井公宏

<この記事についてアンケートにご協力ください。>