長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校。すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。

◆人生最初の1,000日の栄養

看護栄養学部栄養健康学科

境田靖子 講師

「人生」とは、この世に生まれてから?

2008年にLancet(ランセット)というイギリスの著名な医学雑誌で、「受胎から2歳まで」の栄養改善の重要性が示され、ここから「人生最初の1,000日」の栄養状態が世界的に注目されています。

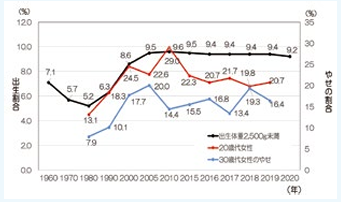

この1,000日間に起こることとして、日本においては、低出生体重児(出生体重が2,500g未満)の出生割合が高いことが、課題として考えられています(経済協力開発機構(OECD)加盟35か国平均6.5%に対し日本9.4%,2017年)。日本の低出生体重児の出生率は、1960年から減少傾向にありましたが、1980年を境に増加傾向に転じており、これと同時に、20~30歳代女性のやせの割合も増加しています(図1)。このように、低出生体重児の出生要因の1つとして、妊娠前である女性の「やせ」の増加や妊娠中の体重増加不足などが指摘されています。低出生体重児は、成人後の健康や種々の疾病発症リスク(主に、高血圧や2.型糖尿病)が高いとされています。そのメカニズムとして、胎児期に低栄養環境(母体のやせや体重増加不足等)にさらされたことで倹約表現型(太りやすい)体質を獲得し、出生後の過栄養や運動不足等の負荷により、肥満や生活習慣病の発症につながるのではないかと考えられており、出生前つまり胎児期からの生活習慣病予防の必要性が注目されています(DOHaD学説)。

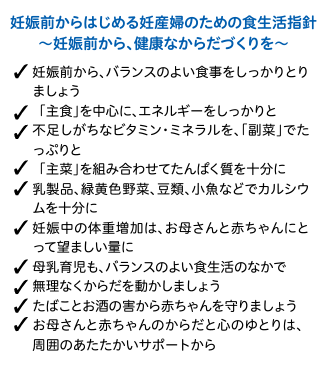

若い女性のやせは、ライフスタイルの乱れや理想とするボディイメージとしてのやせ志向による不必要なダイエットなどが原因と考えられています。また、ライフスタイルの乱れは女性だけの問題ではありません。男女ともに若い世代では、朝食欠食、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度が少ない、野菜や果物の摂取量が少ないなど、数々の食の課題が指摘されています。妊娠してから急激に食生活を変更することは難しいです。妊娠を希望する方は、妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針(図2)を参考に、望ましい食生活の実践を心掛けましょう。

当研究室では、このような若い世代の食に関する課題の解決に取り組んでいます。

低出生体重児の出生割合と女性のやせの割合(年次推移)

(図1.厚生労働省,国民栄養調査,国民健康・栄養調査,人口動態統計より作図)

図2.厚生労働省(2021年)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>