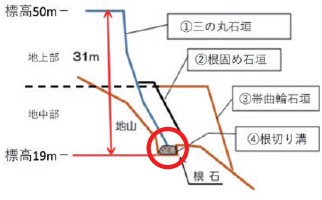

■丸亀城南西部石垣の基礎構造(2)

高さ31mの石垣を支え続けた根石ですが、V字の先端部分は崩落の影響により、土砂の流入や石材の並びが乱れているため、丁寧に清掃をし、状況確認を行いました。すると、根石の隙間に木材片が姿を現し、さらに根石を取り外すと、2本の木材が敷かれていることが明らかとなりました。この2本の木材は胴木(どうぎ)であると考えられます。

胴木は、堀の中など水を含む地盤の弱いところで石垣を築くときに、根石の下に敷くことで、根石がばらばらに沈み込むのを防ぐ効果があります。水につかると木材も腐ってしまうと思うかもしれませんが、常に水につかっていれば木材はその形を保ち続けることができます。一方で、雨でぬれたり乾いたりを繰り返すと木材は朽ちてしまいます。そのため、三の丸石垣や帯曲輪(おびぐるわ)石垣のように地上部に築く石垣に胴木を敷くと胴木が朽ち、石垣を不安定にしてしまうおそれがあります。

なぜ、朽ちる可能性のある地上部に胴木を敷き、それでいてなお長い間、石垣を安定して保っていられたのでしょう?次号ではその謎に迫ってみましょう。

○石垣の基礎構造

※詳細は本紙14ページまたはPDF版をご覧ください。

問合せ:

![]()

<この記事についてアンケートにご協力ください。>