令和6年能登半島地震では生活を支える水道に甚大な被害が生じました。今回は、水道管の耐震化などについて考えるとともに、本市が被災地で従事した応急給水活動について紹介します。

■地震災害と水道

1月1日に最大震度7の地震が発生した石川県能登地方。この地震で、家屋の倒壊や火災の発生、津波の到達、土砂の流出、地面の液状化などさまざまな事象がいたるところで同時に起こり、甚大な被害がもたらされました。

こうした中、地震発生後から被災地を苦しめているものの一つが、長期間に及ぶ「断水」です。同県輪島市および珠洲市では広範な地域で断水が続き、復旧の見通しが立たない地域もあるといわれています(記事作成時点)。また、本市の上下水道局職員が応急給水活動に従事した同県鳳珠郡能登町でも、多くの世帯で断水が続きました。

■水道管の耐震化などによる災害に対する備え

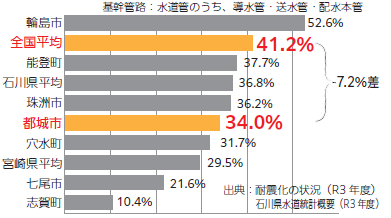

能登半島地震では、浄水場損壊や基幹管路の破損、家屋倒壊による宅内漏水などさまざまな要因により断水が起こりました。その中でも特に重要だと考えられる基幹管路の破損と密接に結び付く指標が、「基幹管路の※耐震化率」です。本市は宮崎県平均を上回っているものの、石川県平均および能登地方の市町と差がありません。

水道施設には、水道管以外にも浄水場や配水池など水道水を作る施設があります。本市のこれらの施設では老朽化が進んでいるため、地震に加えてあらゆる災害に備えた「管路」「施設」の継続的な更新が必要です。

現在、本市の水道普及率は約97パーセント。多くの市民の皆さんが安全安心な水道水を利用しています。いつまでもこの水道水を皆さんに届けることができるよう、今後も適切な施設更新に向けて取り組みを進めます。

※「耐震化率」とは、水道事業において地震災害に対する水道施設の信頼性・安全性を表す指標

○令和3年度 基幹管路の耐震化率

基幹管路:水道管のうち、導水管・送水管・配水本管

○基幹管路の耐震化を進めるためには

・全国平均の耐震化率になるにはいくらかかる?

耐震化率を1%上昇させるために約4億円の投資が必要なため、総額約29億円

※4億円×7.2%=28.8億円

↓

・市の水道料金収入は年間約20億円!

通常の維持管理に約18億円が必要。現状あらゆる投資には2億円程しかまわせない。

※残りは借金などで対応

↓

・今後多額の投資が必要

基幹管路の耐震化には多額の投資を要するため、今後、投資と収入のバランスを考えていく必要がある。

■被災地での応急給水活動

本市上下水道局職員(総勢20人)が、2月1日から20日まで石川県鳳珠郡能登町で応急給水活動に従事した様子や職員のメッセージを紹介します。

活動の詳細は、市ホームページを確認ください。

○インフラ整備の重要性

(上下水道局総務課 松田祥平 主任主事)

道路の陥没や液状化現象、マンホールの露出など、道路状況が悪い中での移動を余儀なくされた応急給水活動。今回は、一部高速道路を利用して被災地へ向かうことができましたが、もし主要な幹線道路が寸断されていたら、人や物の移動が困難なことが予想されます。

水道管に加え、道路や施設などインフラの継続的な更新が必要なことを改めて認識しました。

○早期復旧の技術力を!

(上下水道局水道課 野村洋介 技師)

家屋の倒壊などによる悲しみの中、水が出ない追い打ちで苦しんでいる被災者の皆さんの状況に心が痛みました。

今回の活動を通して、地震に耐えられる水道管の必要性はもとより、災害時の対応力がいかに重要かを実感しました。大規模災害時に水道のトラブルが発生した場合、早期復旧につながるノウハウや技術力を身に付けるよう励みたいと思います。

○耐震化や強靭(きょうじん)化が必要

(上下水道局水道課 三輪晋太郎 主事)

被災地を移動中、通行可能な道路でも反対車線が崩落している箇所が多数あり恐ろしさを感じました。このような状況の中、応急給水活動では被災者の皆さんから多くの感謝の言葉をいただき、その思いに報いるためにも迅速に活動を進めました。

災害は本市も対岸の火事ではありません。今後、さまざまな分野で耐震化や強靭化を進める必要があると思います。

問い合わせ:上下水道局総務課

【電話】23-4810

<この記事についてアンケートにご協力ください。>