◆関東大震災から100年 自助・共助で被害を抑えましょう

大正12年9月1日に発生した関東大震災は、死者・行方不明者が約10万5000人、住家の建物被害が29万棟にも及ぶ大災害でした。

その教訓を生かすため、毎年9月1日を「防災の日」、8月30日から9月5日までを「防災週間」として、全国各地で防災訓練や防災に関する啓発イベントが開催されています。氷見市では、氷見市総合防災訓練を9月3日(日)に開催します。

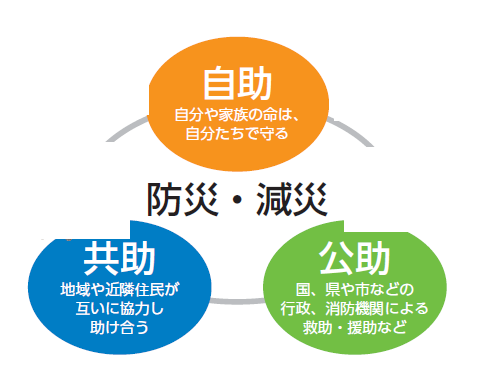

01 防災・減災における自助・共助・公助

災害が発生したときは、「自助」「共助」「公助」をうまく機能させることが大切となります。しかし、自治体の職員が被災した場合、救助・援助活動に時間がかかるなど、行政機能が大きく低下するので、「公助」には限界があります。そのため、被害を最小限に抑えるには、「自助」「共助」が重要となります。

【自助・共助が生かされた事例】

〈阪神・淡路大震災(平成7年)〉

倒壊家屋の下から救出された人の約80%が、家族や近隣住民に救出され、命が助かりました。

〈東日本大震災(平成23年)〉

釜石市の児童・生徒が日頃の防災教育や防災訓練での学びを生かして、発災後、素早く高齢の家族や近隣住民に避難を促し、支援したことにより、多くの命を救うことにつながりました。

02 「共助」で高める地域防災力

自主防災組織をご存じですか?災害から地域を守るために地域住民でつくり、自主的に防災活動を行う組織です。市内では、22地区で結成されています。各地区で定期的に防災訓練や備蓄資機材の整備を行い、住民の防災意識や地域防災力の向上を図っています。

あなたも地域を守る住民の一人として、防災訓練に参加するなど、地域の皆さんと日頃から関わり、いざというときに協力し合える関係を築きましょう。

【自主防災組織の取り組みを紹介】

〈仏生寺地区〉

平成25年に設立した仏生寺地域づくり協議会を中心として、自主防災活動に取り組んでいます。

協議会の基本目標の一つに「安心して暮らせる地域づくり」を掲げており、地域の防災意識の向上につながる活動が評価され、昨年、第27回防災まちづくり大賞※の消防長官賞を受賞しました。

※防災まちづくり大賞は、消防庁が、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、全国の地方公共団体、事業所、教育機関、まちづくり協議会(自主防災組織)などを対象として、防災に関する優れた取り組みや工夫、アイデアを表彰するもの。

仏生寺地域づくり協議会の評価された防災の取り組みは次の3つです。

(1)「いのちのバトン・避難支援シート」の作成や福祉研修会の開催

緊急連絡先などを記入した用紙を筒に入れて冷蔵庫に保管し、各集落の区長、民生委員、氷見市社会福祉協議会と共有する「いのちのバトン・避難支援シート」。毎年開催する福祉研修会では、記入内容の確認と修正を実施しており、現在は地区内の95%の世帯に普及しています。

これにより、避難行動に支援が必要な人を地域ぐるみで支えることができ、日頃の福祉活動にも活用しています。

(2)県内初の「地区防災計画」の作成

避難所や緊急避難場所、避難所運営マニュアル、避難情報の伝達方法、自主防災会役員の役割、防災訓練実施計画などを記載した地区防災計画を平成30年に県内で初めて作成して、全世帯に配布しています。

計画に沿って、住民一人一人が地域の特性にあわせた避難行動をとることができます。また、役員の役割を明確にすることで、素早く円滑な避難所運営などに活用できます。

防災活動が形骸化しないように、計画書を継続して見直しています。

(3)防災訓練を毎年実施

情報伝達訓練や避難所運営訓練を毎年実施しています。地区最大の住民交流事業である「カローリング大会」で、昼食を兼ねた炊き出し訓練を実施しています。

◇インタビュー

仏生寺地域づくり協議会に防災への思いを聞きました

●「災害はひとごとではない」会長 髙木良治さん

居住地区の大半が土砂災害特別警戒区域にあるので、災害はひとごとではないと考えています。防災資機材の整備・点検や共助による防災力の向上に努めています。

●「自助・共助意識の醸成は日頃から」顧問(防災士) 屋敷宗一さん

避難や避難所運営では、地域コミュニティでの共助が重要な役割を果たします。防災訓練はもとより、日頃から顔が見える住民交流や福祉活動を大切にして共助意識の醸成に努めたいと思います。

◎今年度の防災特集は本号で終わりますが、これまでの内容を振り返り、日頃から災害に備えましょう。

問合せ:地域防災課

【電話】74-8021

<この記事についてアンケートにご協力ください。>