■農業の今

市農業委員会会長 百家 美代子(ももか みよこ)さん

◇農業の課題

何でもある豊かな時代。

取捨選択が自由にできるということは、選ばれないものもあるということ。それは、生産者に影を落とすこともある。

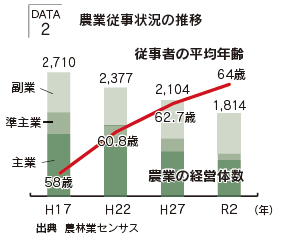

物価高の影響で増えるコスト、農産物の単価の暴落など、生産者の負担は計り知れない。7月に市農業委員会の会長に就任した百家さんは、農家にとっての一番の課題をこう話す。

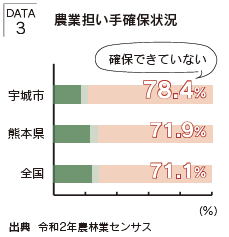

「やはり担い手問題。少子高齢化が進み、後継者がいないと悩んでいるところは、とても多いんです。」

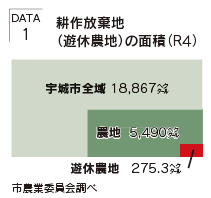

離農した土地は遊休農地となり、放置して荒廃してしまうと、農作物を餌にするイノシシやシカなど動物の隠れ場となったり、虫が大量発生したりして周囲の農地にも悪影響を及ぼす。あまりにひどいと、所有者責任を問われることも。

◇農地の有効活用

百家さんは、7世代にわたり、農家としてメロンやピーマンを生産してきた。「私も以前、人員が減ったときは規模を縮小し、市街地にあった農地を転用して人に貸し出しました。ただ放置するのではなくて、法人化した大規模な農家に営農してもらったり、土地の不動産収入で経常的な収入を得たりすることも一つの手ですね。」と話す。

「近年、県外の相続人がタダで地元の農業従事者に農地を贈与する例も増えてきました。どうしても難しい場合は、私たち農業委員会で担い手を探すこともあります。農地を農地のまま維持していくところ、転用などで別の用途で活用するところ、地域の事情も考えながら、しっかり対応していきたいです。」と委員会の役割も大きい。

◇農業環境の維持のために

新規就農者には、準備から就農後まで最長5年補助してもらえる制度がある。「維持していくためには、そこからどう収益を上げるかも大事。まずは収入保険などを上手に使って定着させなければなりません。」と言う。

ただ、気負いすぎないでほしいとの願いも込める。

「農業はきついことばかりじゃない。もちろん、収穫期などは集中して作業しますが、会社員と違い、自分で自由に時間を決めることもできます。私自身、閑散期に行くたくさんの旅行とゆったり時間を過ごせる生け花が生きがい。無理をし過ぎない、これが大事ですね。」と楽しみながら営むことも重要と語る。

現在市では、持続できる農業に向けて、農地の集約化を進めている。地域で協議の場を設け、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の策定に取り組んでいる。

転換期が迫る農業。その担い手に求められることとは。

■各種支援制度

[1]耕作放棄地解消を支援します

対象:人・農地プランの中心経営体、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織

要件:次の(1)・(2)に該当すること

(1)助成対象者の担い手が、所有しない遊休農地を借り入れて再生させ、積極的に活用する

(2)5年間耕作を続ける

補助額:※初年度のみ 再生…3万円/10a 営農定着…1万円/10a

[2]

新規就農者を応援します

![]()

◇就農準備資金

要件(抜粋):次の全てに該当

・就農時49歳以下

・前年世帯所得600万円以下

・県認定研修機関などで約1年以上(1200時間以上)研修を受ける人

補助額:最大150万円×最長2年間

問合せ:県農地・担い手支援課

【電話】096-385-2679

![]()

◇営農計画の作成

◇認定新規就農者に認定(原則45歳未満)

◇経営開始資金

要件(抜粋):次の全てに該当

・49歳以下の認定新規就農者

・経営の主宰権がある

・経営継承の場合、新規作目導入などの経営リスクを負う人

・前年世帯所得が600万円以下

補助額:最大150万円(夫婦型は225万円)×最長3年間

![]()

◇経営発展支援事業

要件(抜粋):次の全てに該当

・49歳以下の認定新規就農者

・経営の主宰権がある

・1台(棟)当たり50万円以上の機械や施設で、農業以外に簡単に使える物でない

補助額:導入事業費の最大4分の3(上限750万円)

※経営開始資金を併用する場合は上限375万円

[1]・[2]※就農準備資金以外

申請方法:農政課の窓口に来庁

他にも要件がありますので、申請前にお問い合わせください。

問合せ:農政課

【電話】32-1641

<この記事についてアンケートにご協力ください。>