- 発行日 :

- 自治体名 : 宮城県多賀城市

- 広報紙名 : 広報多賀城 令和7年3月号

■はじめに

昨年1月1日に発生した能登半島地震や、8月には「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」の発表、その他、度重なる台風による水害など、全国でさまざまな災害が発生し、注意喚起されています。

本市でも、近年では、平成6年の9.22豪雨、令和元年の東日本台風(台風第19号)による被害など、台風や集中豪雨による水害も度々起こっています。

そして、地震・津波被害として甚大な被害をもたらし、未曾有の災害と言われた東日本大震災が、平成23年3月11日に発生しています。

その東日本大震災から14年目となる今、東日本大震災などの災害を経験した人以外にも、それ以降に生まれた人、本市に転入してきた人など、さまざまな人が暮らしています。

本市では、過去の災害の経験から、防災・減災のためのさまざまな取り組みを重ねています。

今、改めて、災害への備えや経験と教訓を風化させることなく後世に伝える取り組みを伝えることで、防災・減災の一助にしたいとの思いを込めた特集としています。

■本市関連の防災・減災の主な取り組み

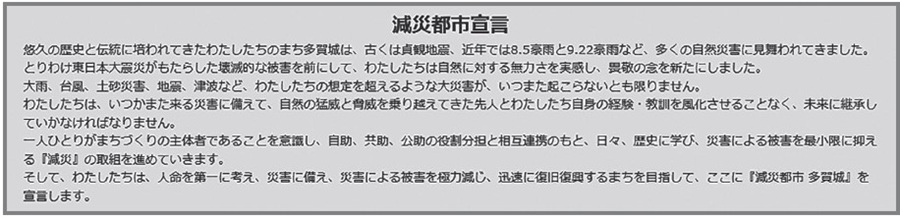

□減災都市宣言

本市では平成25年10月31日に減災都市戦略を策定。平成25年11月28日、多賀城市減災都市戦略に掲げる将来像を目指して、市民、企業、大学などが一体となって減災に取り組んでいくこととして、減災都市宣言を行いました。

□史都多賀城防災・減災アーカイブス 多賀城見聞憶(だがじょうけんぶんおく) 伝えよう千年後の未来へ。

本市で起こった東日本大震災の記録を収集、保管し、体系的に整理したデジタルデータベース。震災の記録を未来へ伝え、今後の防災・減災に役立てることができるように、インターネットで公開しています。

災害時に市内で何が起きていたか、発災後から現在までの写真や映像、市民や復興を応援してくださった皆さんへのインタビュー、復興事業の進捗、過去に本市を襲った災害史などについても掲載しています。

□総合防災訓練

毎年1回、11月5日の「津波防災の日」近くの(土)に実施している全市民対象の訓練。主に地震・津波発生を想定して実施しています。市民共通の必須訓練(自助)として、シェイクアウト訓練の後、避難指示発令後は実際の避難行動を確認しながら避難し、地区ごとで計画した避難所設営や避難経路確認、炊き出しなどの共助訓練を行っています。

また、毎年、一部地域ではブロック訓練として、指定避難所となる学校を会場に、水消火器訓練、濃煙体験、段ボールベッドの体験、自衛隊や消防による救助の実演など、大規模な訓練も実施しています。

□震災後のインフラ整備 命を守る道路

本市の道路網は、鉄道や河川などの地理的要因から、国道45号や主要地方道仙台塩釡線といった東西方向の道路を中心に整備されてきました。

東日本大震災の大津波発生時には、鉄道や河川を超える南北方面への道路の整備が不足していたことから、その道路整備が望まれました。

また、震災後のまちづくりの方針を「現地再建による復興」としたことから、暮らしを支える社会インフラ施設の整備が急務となりました。

多賀城跡仙台港線(旧:清水沢多賀城線)と笠神八幡線は、今後の災害に備えた社会インフラ施設として、津波浸水想定地域から高台地域への避難、救援活動、支援物資の円滑な輸送および災害後における経済活動を支える物流を目的に整備されました。

□子育て支援施設での防災教育

すくっぴーひろばでは、平成28年度の開館以来、毎年3月に「すくっぴー親子DE防災減災」と名付けた事業を実施し、未就学児の子どもを持つ保護者が、本市の災害の特徴や防災への備えやその対応を学んでいます。

昨年9月には初めて、すくっぴーひろばから文化センターまで実際に親子で避難する訓練をして、親子で外出先にいた場合に、未就学児を連れて逃げる大変さ、気を付けたいことなどをリアルに体感する事業も実施しました。

□幼保施設地域連携避難訓練

東日本大震災を教訓に自力で避難することが難しい「未就学児の命を守る」ことを目的として、市内の幼保施設では、近隣の地域・事業所・団体などと連携して、大規模災害を想定した避難訓練を実施しています。本避難訓練は、令和4年度から実施し、令和6年度は6施設で計3回実施しています。

防災士の資格を持つ郵便局長などと一緒に避難所まで実際に徒歩での避難、備蓄品の試食など、実災害を想定した訓練を子どもたちと行っています。

((2)へ続く)