文化 【特集】300年の伝統 登米能 継承する思い(1)

- 1/40

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 宮城県登米市

- 広報紙名 : 広報とめ 12月号(355号)

人々は口にする。

「まちから人が減っていく」

「こどもたちが少なくなった」

「後継者もいない」

たとえそうだとしても、

彼らに諦めるという選択肢はない。

これからも守り続ける。

先人から受け継いだ伝統、

それは、かけがえのないものだから―。

■〔初番目物/不安と希望〕直面する後継者不足 求められる伝統の継承

市内では、地域に伝わる伝統芸能を後世に残そうと、多くの団体が活動しています。それらの団体では、会員数の減少や高齢化などの理由から後継者不足が課題に。昭和53年には市内で55団体あったとされる民俗芸能などの団体のうち、現在も活動を続けているのは約30団体。担い手不足を不安視する声が多くなってきています。

一方で、市が実施した、児童・生徒と、その保護者を対象にしたアンケート調査では、約8割の人が「文化活動は必要」と回答。伝統芸能の継承が求められていることが分かり、希望の光が見えてきました。そこで市では、平成30年に地域伝承文化振興方策を策定。本年度から伝統芸能伝承館「森舞台」で「とめ伝承芸能まつり」を開催するなど、継承活動の継続と新たな後継者の育成を目指して取り組んでいます。

変わりゆく時代の流れとともに、伝統芸能の継承が難しくなってきている状況の中で、登とよま米の地に300年近く絶えることなく受け継がれてきた「登米(とよま)能」。その伝統を脈々と継承してきた人たちが抱いている思いとは―。

情報があふれ、かつてない速度で変化する現代社会。そんな時代にあっても、失われてはいけないものがあるはずです。今回の特集では、登米(とよま)謡曲会の活動を通して、地域の伝統芸能を守っていくことの意義について考えます。

■〔二番目物/受け継ぐ人々〕伝統を受け継ぐ登米謡曲会

◇日本を代表する舞台芸術 今に伝える登米謡曲会

能は、650年以上の歴史を誇る、日本を代表する舞台芸術です。明治維新後、廃藩置県によって能を愛してきた大名がいなくなり、廃絶の危機に。そんな中、登米の地で演じられていた能を守ろうと、登米(とよま)伊達家の旧家臣である大内五郎右衛門が立ち上がり、登米謡曲会の前身となる親睦者(しんぼくしゃ)を設立。後世へと継承しました。

登米謡曲会は、明治41年に発足。登米支部28人、米山支部4人、迫支部8人の計40人で活動し、保存と継承に取り組んでいます。日頃から登米、米山、迫の支部ごとに謡(うたい)を稽古。月に1回程度、稽古の成果を披露する「月並会(つきなみかい)」を開催し、技術の向上に励んでいます。

その技術が認められ、昭和62年に仙台青年会議所の「昭和の遣欧使節団」に同行し、イタリアで演能。平成12年には、文化財保護などの功績が認められ、文部大臣賞と国土庁長官賞を受賞するなど、高い評価を受けています。

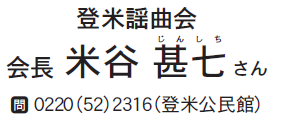

「会員数の減少や新型コロナウイルス感染症などの影響で、存続していけるか不安な時期もありましたが、たくさんの人たちからの応援と協力のおかげで継続できています」。そう感謝の思いを口にするのは、登米謡曲会で会長を務める米谷甚七(じんしち)さんです。

仙台藩の5代藩主、伊達吉村が創設した流派「金春(こんぱる)大蔵流」を、明治維新以降も絶やさずに受け継いできたのが登米能です。口伝により継承し、独自のスタイルを築き上げました。

米谷会長は「私たちには登米能を守るという目的がありますが、それだけではありません。たくさんの人に見に来てもらい、登米市のことを好きになってほしいという思いで活動しています。今年10月に開催した喜多流能の公演では、テレビでも見かける狂言師の野村萬斎(まんさい)さんと長男の裕基(ゆうき)さん、喜多流能楽師の佐々木多門(たもん)さんに出演してもらい、市外からもたくさんの人が登米町を訪れてくれました。これからも登米能を守り続けながら、交流人口を少しでも増やしていくことで地域を活性化していきたいと思っています」と決意を胸に歩みを進めます。

「能は、敷居が高いように感じるかもしれませんが、稽古を積めば誰でも舞台に上がることができます。始めるのに『今からでは遅い』ということはありません。仕事を定年退職した後からでも始められるので、活動の様子を見てみたいという人は気軽に連絡をください」と笑顔で呼びかけます。