- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県直方市

- 広報紙名 : 市報のおがた 令和7年7月1日号

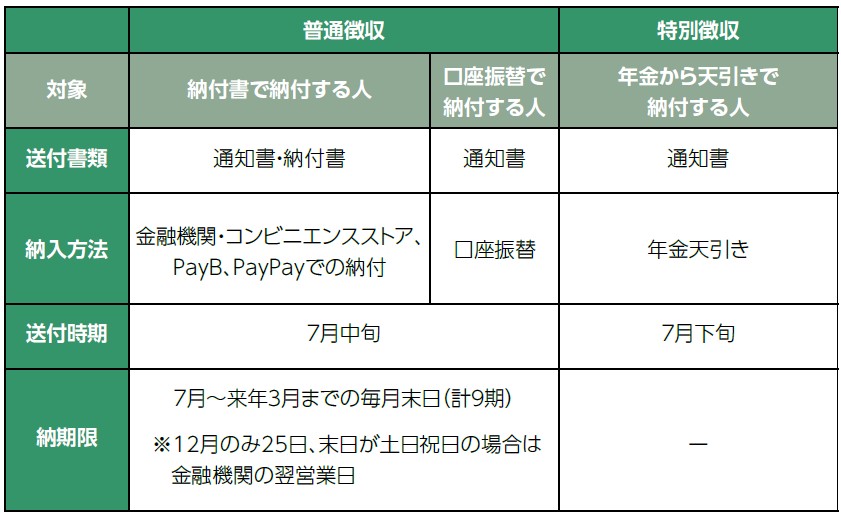

■介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付書、通知書を郵送します

◇納付は便利な口座振替で

納付書を使って納付している人は、ぜひ口座振替をご利用ください。

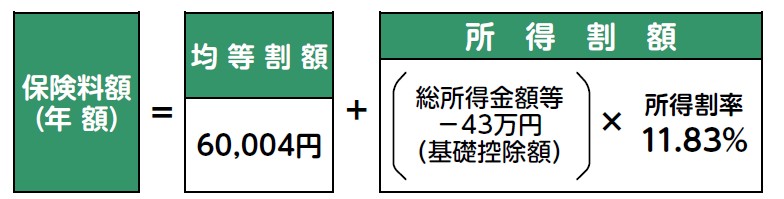

◇後期高齢者医療保険料の計算(令和7年度)

保険料は、世帯の状況と令和6年中の所得金額を基に計算を行い、決定しています。

※「世帯の状況」は、4月1日時点の世帯(年度中に75歳になる人、県外から転入した人などはその時点)の状況を基準にしています。

※保険料は、年額80万円が上限です。

※保険料は、福岡県内どの地域でも同じ基準で計算されます。

問合せ:保険課 高齢者保険料係

【電話】25-2116

■8月から後期高齢者医療の資格確認書(被保険者証)が切り替わります

色は「紫色」になります

新しい資格確認書は、マイナ保険証の取得の有無に関わらず、後期高齢者全員を対象に7月下旬に特定記録で郵送します。7月末までに資格確認書が届かない場合は、保険課高齢者保険料係へお問い合わせください。

◇自己負担割合をご確認ください

医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は1割、2割または3割となります。前年の所得や世帯構成などをもとに8月からの自己負担割合を判定します。

◇限度額の適用区分を併記できます

・限度額の適用区分を併記した資格確認書を医療機関へ提示することで、入院・外来の医療費の自己負担限度額や、入院時の食事・居住費の負担が軽減されます。

・資格確認書に限度額の適用区分の併記を希望される場合は、保険課(6番窓口)へ申請してください。※ただし、マイナ保険証を利用する人は、この手続きは不要です。

・令和6年度中に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていた人、既に限度額の適用区分が併記された資格確認書をお持ちの人には、限度額の適用区分を併記済みの資格確認書を交付します。

※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行は廃止されました。

・申請に必要なもの…資格確認書

問合せ:保険課 高齢者保険料係

【電話】25-2116

■8月1日からの介護保険の『負担限度額認定』の更新について

・『負担限度額認定』とは ?

介護保険施設入所者が認定証を提示することで、居住費と食費の負担が一定の金額となります。

◇現在、認定証(みず色)を持っている人は、有効期限が7月31日のため、更新の手続きが必要です。

対象者:

市の介護保険認定を受けていて、介護保険施設に入所中で、次の条件に当てはまる人

(1)令和7年度市民税非課税世帯の人(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、預貯金などの資産が基準額以下の人

※配偶者については、世帯が別でも判定の対象となります。

(2)生活保護を受給している人

申請の手続き:

認定証の発効日は、申請した月の1日からとなりますので、施設に入所中の人は、8月中に更新の手続きをしてください。申請が遅れた場合、さかのぼって認定することはできません。

申請に必要なもの:

・介護保険被保険者証

・本人および配偶者の預貯金などが確認できるもの(預金通帳の写しなど)

※本人および配偶者名義のものは全てご提出ください。

■令和7年度分 国民健康保険『限度額適用(標準負担額減額)認定証』を交付開始

申請期間:

8月1日以降随時

※認定証の発効日は申請した月の1日からです。継続して入院中の場合は、8月中に交付申請をしてください。

※申請が遅れた場合、さかのぼって認定することはできません。

※オンライン資格確認システムを導入している医療機関を受診する場合は、認定証の事前申請は不要です。(長期認定申請を除く)

申請方法:

・市役所窓口

・オンライン申請

申請に必要なもの:

・手続きに来る人の本人確認書類

※長期認定申請の場合は、過去12 ヵ月間の入院日数が91日以上であることの証明(領収書、入院証明等)が必要です。

限度額適用(標準負担額減額)認定証とは:

医療機関に提示することで、医療費の支払い額を自己負担限度額までにとどめることができます。非課税世帯に属する人は、入院時の食事代を減額することができます。

・長期認定

認定証申請前の12 ヵ月間の入院日数が91日以上である場合、申請によりさらに食事代が減額されます。

問合せ:保険課 保険年金係

【電話】25-2113

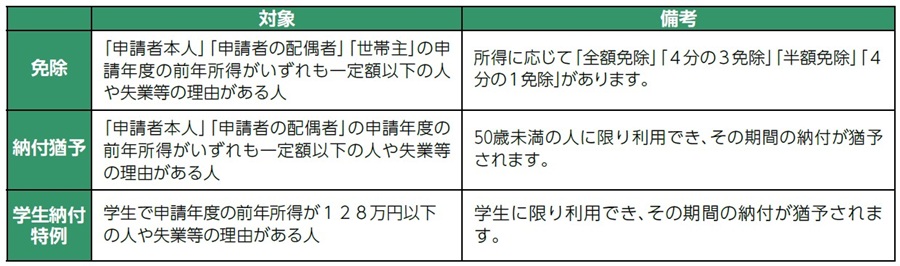

■国民年金保険料を納めるのが困難なときは免除申請を

年金保険料を納め忘れている状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害年金や遺族年金を受けられない場合があります。納めることが困難な場合は、免除申請しましょう。

免除対象期間(共通):

過去2年(申請月の2年1ヵ月前の月分)まで

申請に必要なもの:

本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバー確認書類

※失業した人は、離職票もしくは雇用保険受給資格者証が必要な場合があります。

※学生納付特例を申請する人は、学生証や在学証明書が必要です。

・追納制度…免除期間の保険料は、後から納めること(追納)ができます。保険料の免除の承認を受けた期間がある場合は、将来受け取る年金額が少なくなります。追納すれば保険料納付済期間となり、将来の年金額に反映されます。追納は10年以内であれば納めることができます。

問合せ:保険課 保険年金係

【電話】25-2113