- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道東神楽町

- 広報紙名 : 広報東神楽 2025年10月号(第733号)

■令和6年度決算 地方債(借入金)の残高状況など

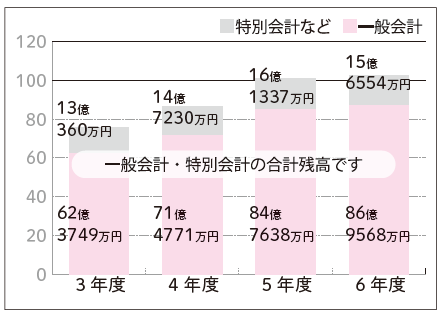

公共事業を推進するために借り入れた地方債の令和6年度末残高は、一般会計が86億9568万円、特別会計などが15億6554万円、合計102億6122万円となっており、前年度末より1億7147万円増加しています。

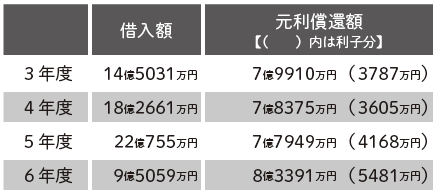

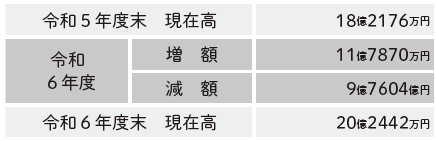

地方債の借入額と元利償還額の推移および地方債の残高の状況は次の表のとおりです。基金とは、将来直面する多様な財政需要などに対応するため、毎年積み立てられているものです。令和6年度末の現在高は、2億266万円増加し、20億2442万円となりました。

◇地方債の借入額と元利償還額の状況

◇地方債残高の状況

◇基金の状況

◆POINT! どうして借金をするの? ≫≫世代間の公平性

例えば、学校や体育館など多額の経費を要する施設を建設する場合、建設年度内の一般財源では賄いきれないという現実もありますが、今後何十年にもわたり多くの住民が利用するであろう施設の建設経費を一部の住民だけが負担するのは不公平となってしまいます。将来にわたってその施設を利用する住民が借金である地方債を返済するという形で少しずつ負担することで世代間の公平が保たれるのです。

■令和6年度決算 特別会計などの決算概要

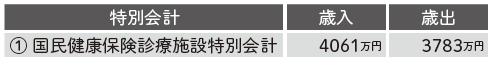

◇令和6年度 特別会計決算状況

◇令和6年度 企業会計決算状況

特別会計などとは、特定の事業を行う場合または特定の収入で事業を行う場合に、法律や条例に基づき、経理を他の会計と区別するために設置しているものです。

東神楽町には、1つの特別会計、2つの企業会計があります(令和6年度の決算額は表のとおり)。

(1)国民健康保険診療施設特別会計

町立国保診療所を運営するための会計です。

(2)水道事業会計

私たちが安心して使用できる水を供給するために設置されている会計です。

(3)下水道事業会計

日常生活に欠かせない公共下水道の整備や汚水処理のために設置されている会計です。

これらの会計は、基本的に使用料などを主要な財源として事業を運営していますが、公益性や事業収支の実情から、一般会計からの繰入金によって収支の均衡を図っています。

■令和6年度決算 まちの財政状況をお伝えします

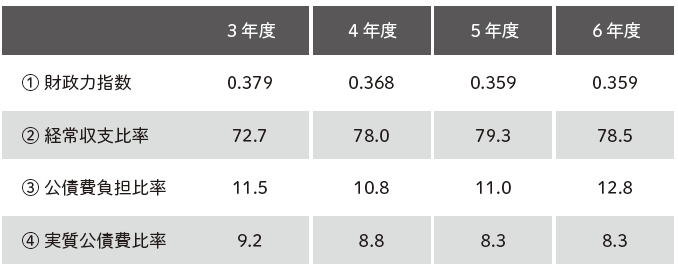

自治体の財政状況をさまざまな角度から分析し、その健全性を判断する目安になるものに財政指標があります。ここでは、(1)財政力指数、(2)経常収支比率、(3)公債費負担比率、(4)実質公債費比率の4つの指標の数値から、現在の東神楽町の財政状況を見てみましょう。

◇東神楽町の主要財政指標

◆(1)財政力指数

まちの財政力を示す指標で、標準的な行政活動に必要な経費を自らの収入(税収など)で賄うことができる割合を示しています。この数値が「1」に近いまたは「1」を超えるほど財源に余裕があるとされています。

財政力指数の数値が「1」を下回る自治体には、国から地方交付税が交付され、「1」を超える場合には、必要な財源を自力で調達できると判断されるため、地方交付税の不交付団体となります。

東神楽町の令和6年度の財政力指数は0・359で、前年度から増減はありません。

◆(2)経常収支比率

まちの財政構造の弾力性を示す指標で、毎年度決まって支払う義務的経費(人件費や公債費、公共施設の維持管理費など)が一般財源(使途が制限されていない収入)のうちどの程度の比率を占めているかで判断します。

この比率が低いほど、臨時的な経費や独自の政策のためにお金を使うことができ、臨時的な財政需要に対応できる余力があるとされています。町村では70%程度が望ましく、75%を超えると財政の硬直化が進んでいるとされています(令和5年度全国市町村の平均93・1%)。

東神楽町の経常収支比率は78・5%で、前年度から0・8%減少しています。

◆(3)公債費負担比率

本紙8ページでお知らせした地方債(町の借入金)の返済額が、一般財源のうちどれくらいの割合を占めているかを表すものです。この数値が小さい方が財政への負担が少なく、一般的に15%を超えると財政硬直化の警戒ライン、20%以上になると危険ラインとされています。

東神楽町の公債費負担比率は12・8%で、前年度より1・8%増加しています。

◆(4)実質公債費比率

実質公債費比率は、一般会計の地方債の返済額に、公営企業会計(下水道事業、水道事業)や一部事務組合(大雪消防組合、大雪清掃組合など)の地方債返済のために支出する一般会計からの繰出金や負担金を加えた返済額が、一般財源のうちどの程度の比率を占めているかを示すものです。この比率が低いほど健全な財政運営が行われていると判断され、18%を超えると新たな地方債の発行にあたり国や道の許可が必要となり、25%以上で発行が制限されます。

東神楽町では、人口の増加に伴い、快適で住みやすい生活環境づくりや公共施設の整備など、さまざまなインフラ整備を行い、その財源の一部として地方債を活用してきました。このため平成18年度には、実質公債費比率が23%とピークを迎えましたが、平成18年に策定した「公債費負担適正化計画」に基づき将来負担の健全化に向けた取り組みを行い、令和6年度には8・3%となっています。

これらの指標は、町の財政状況を知る「目安」の一つです。町では今後も限りある財源を最大限に有効活用し、住民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりに向けて努力を続けていきます。