- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道中川町

- 広報紙名 : 広報ナカガワ 令和7年7月号

物忘れは、認知症発見のきっかけとなることが多い症状です。

しかし、加齢に伴う生理的な老化現象なのか、病的な認知症なのか、その線引きは難しく、様子をみているうちに症状が進行し、今まで通りの生活を送れなくなる場合があります。

高齢化社会における認知症予防では、認知症にならないことではなく、発症を遅らせること、発症してもその進行を緩やかにすることが大切です。

「寿命を迎えるまで、認知症から逃げ切る!」これが新しい認知症予防の考え方です。

■認知症から逃げ切るためには

1 早期発見・早期対応

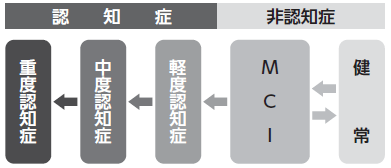

認知症には前段階として「認知症ではないが健常ともいえない」状態である「軽度認知障害(MCI)」があります。

図表1の認知症になるプロセスにおいて、健常とMCIの間は行ったり来たりしますが、MCIから認知症に進むとMCIに戻ることはありません。

MCIでの早期発見と早期対応が重要となります。

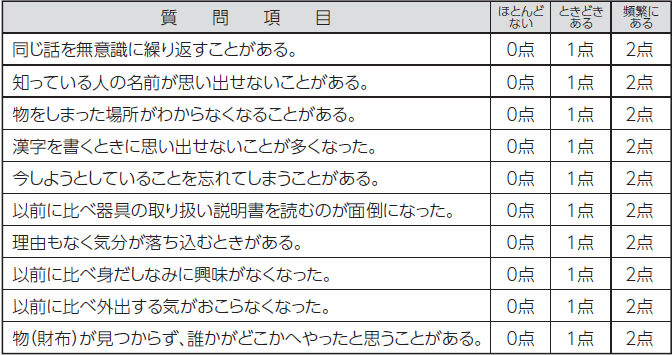

気になる方は下表でチェックしてみましょう。

図表1 認知症になるプロセス

図表2 認知症の気づきチェックシート

大友式認知症予測テスト…認知症予防財団HPより抜粋

《評価》

・0~8点…問題なし

・9~13点…要注意(数カ月後再チェック)

・14~20点…物忘れ外来などで相談を

2 認知機能を低下させるリスクを改善する

世界保健機関(WHO)は「認知機能低下および認知症のリスク低減」のためのガイドラインを公表し、認知症予防のための対策が推奨される項目として、次の12項目をあげています。

(1)身体活動、(2)禁煙、(3)栄養、(4)アルコール、(5)認知トレーニング、(6)社会活動、(7)体重管理、

(8)高血圧、(9)糖尿病、(10)脂質異常症、(11)うつ病、(12)難聴

これら全項目に取り組むのが望ましいとされていますが、難しい場合は「身体活動」「栄養」「社会参加」について意識していきましょう。具体的な改善方法を知りたい方は、保健師や管理栄養士にご相談ください。

町では認知症予防や介護予防を目的に『いきいき教室』を実施しています。ぜひご参加ください。

問い合わせ先:住民課健康推進係 保健師

【電話】7-2813