しごと 【特集】未来をつくるスマート農業(1)

- 1/36

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 宮城県登米市

- 広報紙名 : 広報とめ 2月号(357号)

■加速する農業の担い手不足 課題の解決策は

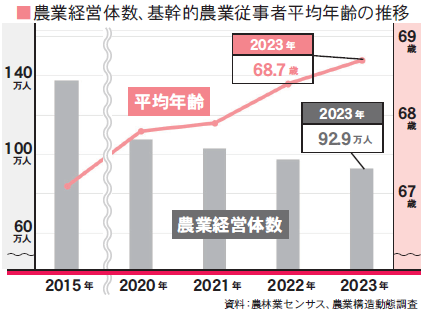

農業は現在、「将来的な担い手不足」という課題を抱えています。

農林水産省の農業構造動態調査などによると、個人農家や法人などの「農業経営体」の数は年々減少しています。また、個人で農業を主な仕事にする「基幹的農業従事者」の数は60歳以上の割合が約8割で、高齢化が進んでいる状況にあります。

このままでは、農業の担い手は2050年までに現在の約3分の1まで減少するとも見込まれており、将来的に、少ない人手で今と同じ生産量を維持していくのは困難となります。

■未来を切り開くスマート農業の取り組み

この対策として全国で進められているのが、AIやロボットなど最先端テクノロジーを取り入れた「スマート農業」です。

市内でも、農薬や肥料を散布するドローンや自動走行が可能なトラクターなどの農業機械、水田の水管理をスマートフォン一つでできるシステムなどが導入され、活躍しています。また、登米総合産業高校では、スマート農業の実践的な教育を進めているほか、市では市民向けのセミナーを開催し、普及啓発に取り組んでいます。

農業の効率化や品質向上を実現し、持続可能な農業の明るい未来を切り開く「スマート農業」の取り組みについて、紹介します。

■新たな技術で広げる農業の可能性

◇資源循環により持続可能な農業を

「(株)エス・ティエフ」は、2023年に設立した農業法人です。水稲のほか、大豆、小麦、ジャガイモを主に栽培しており、経営耕作面積は約40ヘクタール。個人などの農作業委託業務も請け負っています。

元々、稲作と畜産業を営む農家だった佐藤瑛彦さん。畜産における稲わらの確保が課題だったことから、水稲請負を増やすとともに野菜の周年栽培にも着手。稲作と畜産で発生する稲わらや堆肥などを資源として活用する循環型農業を実践しています。

◇先進技術の導入で、収量や品質の向上へ

導入している先進的な技術の一つが、ほ場管理システム。管理田の位置情報を登録し、スマートフォンで水位などの確認や遠隔操作ができるシステムです。また、自動操舵(そうだ)機能の田植機やトラクター、米の中から異物などを高速で検出して取り除く色彩選別機などを取り入れています。

「周囲からは、機器類を入れ過ぎだと言われることも。でも、離農が進む中、どうしたら若い世代が農業に携わり継続していけるか考えたとき、スマート農業技術が一つの道となると思う」と語る佐藤さん。機器の導入に加え、本年度はマイクロプラスチック殻を出さない肥料を使った水稲の生育試験も実施。また、土壌管理のために植えたヒマワリ畑は、地域の名物になりつつあります。

さまざまなことに挑戦する中で、佐藤さんは「受託件数の増加や、天候に左右される作業など、農業に苦労は絶えませんが、常に遊び心を忘れず進むことにしているんです」と笑顔を見せます。

■環境制御システム導入で生産力を向上

◇澄んだ環境が作り出す登米市のきゅうり

県内一のキュウリ出荷量を誇る本市は、国の指定産地にもなっています。

市内では多くの農家がキュウリを生産しており、佐々木崇興さんの両親も約50アールの畑を耕作しています。佐々木さんは、高校卒業後、上京・就職しましたが、28歳の時にUターンして就農しました。

◇栽培環境の一括制御で効率的に栽培管理

キュウリは乾燥や過湿に弱いため、気温調整や排水対策がとても重要となります。

佐々木さんは、栽培条件の改善と、効率的で安定した農業経営を目指すため、2021年に、農林水産省が推進する「産地生産基盤パワーアップ事業」を活用し「高度環境制御装置」を導入しました。この装置は、統合的に施設内の気温、湿度、日照時間などを測定して、暖房機、CO2発生装置、かん水装置などを制御し、最適な環境を設定することができます。佐々木さんは「手動作業の場合はどうしても感覚や経験が頼りになりますが、数値化して目に見える形になったことで、正確な管理が可能になりました。実際に、収量や品質も向上しています」と話します。

◇農業を未来につなくための挑戦は続く

現在、市内でこの装置を導入しているのは、2軒のみであることから、視察に訪れる人も多く、周りからの反応は大きいとのこと。「コストなどを考えると個人農家での最新技術導入は大変ではありますが、支援制度が更新されていきますので、常に情報収集を怠らないことが重要だと思っています」と伝えます。

「農業全体の後継者不足問題はこれからもっと深刻化すると思う。法人化も視野に入れ、時代に合わせた形で、いろいろなことに挑戦していきたいです。それと、登米市のおいしいキュウリを、たくさん食べてください!」佐々木さんの明るさは、農業の未来を照らします。