くらし 防災と減災 はじめの一歩(1)

- 1/23

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 山形県山形市

- 広報紙名 : 広報やまがた 令和7年6月1日号

防災:災害による被害を未然に防ぐ取り組み

減災:災害の被害を前提にし、被害を最小限に抑えるために行う対策

▽自分の命を守る行動を確認しよう

夏から秋は水害が多い季節です。昨年の7月には線状降水帯が発生し、県内では大雨による大きな被害がありました。

命を守るためには、「緊急時に逃げる」という判断・行動を当たり前にできることが重要です。「いつか」は明日来るかもしれません。

事前にハザードマップを確認し、災害に備えて非常持出品を用意することで、いざというときにスムーズな行動が取れるようになります。

自分の身を守るために、日頃から備えておきましょう。

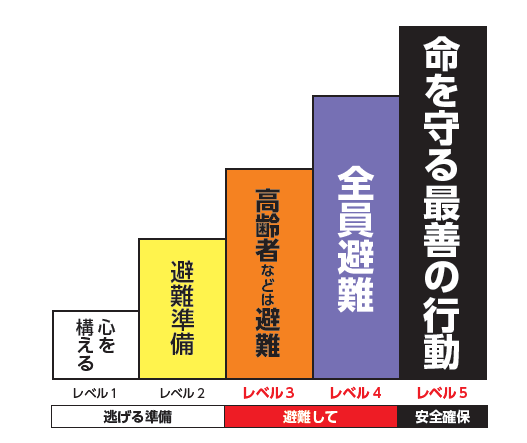

〈レベル3・4で必ず避難〉

◆土砂災害や急な大雨に備えましょう!

~6月は「土砂災害防止月間」です~

▽土砂災害の前兆現象

土砂災害には、「がけ崩れ」「地すべり」「土石流」の3つの種類があり、これらが発生するときには、多くの場合、何らかの前兆現象が現れます。次のような現象に気付いたら、周囲の人に知らせるとともに、市役所や消防署、町内会長や自主防災組織の長に連絡し、いち早く安全な場所に避難することが大切です。

《土砂災害の特徴と前兆現象》

(1)がけ崩れ

〈特徴〉

斜面の地表に近い部分が、雨水の浸透や地震などで緩み、突然崩れ落ちる現象。崩れ落ちるまでの時間がごく短いため、人家の近くでは逃げ遅れが発生し、人命を奪うことが多い。

〈主な前兆現象〉

・がけにひび割れができる

・小石がパラパラと落ちてくる

・がけから水が湧き出る

・湧き水が止まる・濁る

・地鳴りがする

(2)地すべり

〈特徴〉

斜面の一部または全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象。土くれの移動量が大きいため、甚大な被害が発生。

〈主な前兆現象〉

・地面がひび割れ・陥没

・がけや斜面から水が噴き出す

・井戸や沢の水が濁る

・地鳴り・山鳴りがする

・樹木が傾く

・亀裂や段差が発生

(3)土石流

〈特徴〉

山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象。時速20~40kmという速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまうことも。

〈主な前兆現象〉

・山鳴りがする

・急に川の水が濁り、流木が混ざり始める

・腐った土の臭いがする

・降雨が続くのに川の水位が下がる

・立木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる