- 発行日 :

- 自治体名 : 大阪府柏原市

- 広報紙名 : 広報かしわら 令和7年7月号

■後期高齢者医療制度に関するお知らせ

(1)資格確認書の更新

マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、令和8年7月末まで有効な「資格確認書(桃色)」を、すべての被保険者の方へ7月下旬までに送付し、届き次第使用できます。

※現在の被保険者証または資格確認書(薄緑色)の有効期限は7月31日(木)。

(2)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について

各認定証の新規発行は無くなりました。令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方、12月2日以降に資格確認書に限度区分を併記する申請をした方には、7月中に送付される「資格確認書」に認定証の代わりとなる限度区分が記載されますので、医療機関へ「資格確認書」を提示することで限度区分が適用されます。また、これまで各認定証を持っていない方で、発行が必要な方は、申請をすることで限度区分を記載した資格確認書の交付を受けられます。

※マイナ保険証をご使用の場合は、各認定証の申請手続きは必要ありません。

(3)保険料の決定と保険料の算定

保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送付します。保険料率は2年ごとに設定しています。令和7年度は、被保険者均等割額5万7172円、所得割率11.75%により保険料を算定します。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合事務局へお問い合わせください。

◇令和6・7年度の保険料の算定方法(大阪府)

[年間の保険料]

(限度額80万)

=

[均等割額]

被保険者1人当たり57,172円

+

[所得割額]

賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率11.75%

※前年の総所得金額・山林所得・他の所得と区分して計算される所得(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地などの譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です。

(4)保険料の軽減措置

◇均等割額の軽減

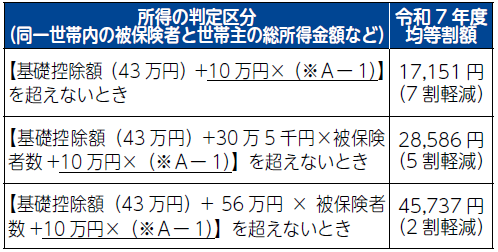

世帯内の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額(5万7172円)が次の表のとおり軽減されます。

※A…同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者など([1]~[3])が2人以上いる場合に計算。

[1]給与収入が55万円を超える。

[2]65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える。

[3]65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える。

・軽減判定は、4月1日(4月2日以降の加入は加入日)時点の世帯状況で行います。

・軽減判定する総所得金額などに専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用しません。

・年金収入につき公的年金等控除額の控除を受けた65歳以上の方は、公的年金などに係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

・世帯主が被保険者でない場合も、その所得が軽減判定の対象となります。

◇会社の健康保険などの被扶養者だった方の保険料の軽減

加入日の前日に会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます(均等割額の軽減措置の7割軽減該当者は、7割軽減を適用)。

※国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象外。

▽(1)~(4)共通事項

問合せ:

[資格確認書、保険料など]大阪府後期高齢者医療広域連合事務局 資格管理課【電話】06-4790-2028

[保険料の納付、その他各種届出に関すること]柏原市保険年金課 後期高齢者医療係【電話】072-972-1580

■介護保険料の決定

7月中旬に納入通知書などを送付します。年間保険料は、今年の4月1日現在の世帯構成、今年度の市民税の賦課状況などにより計算しています。4月~6月に65歳になった方や本市に転入された65歳以上の方にも新たに納入通知書を送付します。

※収入の減少など、納付が困難なときは徴収の猶予・減額などを受けられる場合があります。詳細は送付資料をご覧ください。

問合せ:高齢介護課 介護管理係

【電話】072-972-1572

■金婚(結婚50周年)の方へ

昭和50年に結婚されたご夫婦を敬老の日に開催する高齢者福祉大会にご招待し、記念品を贈呈します。

対象:市内に住民登録し、1年以上居住されている結婚50周年の方

申込み・問合せ:8月1日(金)までに

地区の民生・児童委員、民生委員協議会事務局(オアシス2階)または

高齢介護課高齢者支援係(【電話】072-972-1570)へ。