文化 【特集】受け継がれる味 西谷ちまき(1)

- 1/43

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 兵庫県宝塚市

- 広報紙名 : 広報たからづか 2025年5月号No.1335

・市無形民俗文化財

・文化庁100年フード

5月5日「こどもの日」の定番といえば、ちまき。実は地域ごとに、その形や味付けなどが全く異なります。西谷地区のちまきも独自の製法で、古くから受け継がれてきました。

今号では、市無形民俗文化財で文化庁100年フードにも選ばれた西谷の伝統的なちまきを紹介します。

■ちまきってどんな食べ物?

日本の伝統的なちまきは、もち米やうるち米などの粉に少量の塩を加えてこねて団子にし、ササの葉などで包んで蒸したり煮たりして作る、素朴な味わいの食べ物です。地域によって材料や作り方、包む植物にさまざまな違いがあります。

近年、全国的に見られる白く甘い団子をササの葉で包んだちまきや、もち米に肉や野菜を加えて竹の葉で包んだ中華ちまきは日本の伝統的なちまきとは異なります。

■失われつつあるちまきの多様性

こどもの日にちまきを食べる風習は、中国の「端午(たんご)の節句」が由来とされています。7世紀頃に日本に伝わったと考えられており、昭和30年頃まで関東を除く各地域で、こどもの日にはちまきが作られていました。

近年では地域を問わず販売されるようになった反面、各地域の特色を生かした伝統的なちまきは姿を消しつつあります。そんな中、西谷地区では古くからの製法を守ったちまきを今も作り続けています。

■西谷ちまきの特徴

西谷ちまきは米粉をこねて円錐状の団子にしたもので、塩のみで味付けされた素朴な味わいです。令和2(2020)年に市無形民俗文化財(※1)に指定したほか、令和5(2023)年には文化庁の100年フード(※2)に選ばれました。

(※1)宝塚市で長年伝えられてきた祭りや風習などが対象。宝山寺のケトロン祭と中山寺の星下り祭を指定

(※2)全国各地で受け継がれてきた食文化を文化庁が認定するもの。県内では明石市の「明石焼」、加古川市の「かつめし」など8件が認定

◆(特徴1)2種類の葉で包む!

一般的なちまきは団子などを1種類の葉で包むことが多いですが、西谷ちまきは全国でも珍しくヨシとナラガシワの2種類の葉を使用しています。

昭和初期までは、川西市や猪名川町などでも同様のちまきが作られていましたが、現在は西谷地区以外ではほとんど作られていません。

◇なぜ2種類?

2種類の葉で包むひと手間が、食べる人に「丁寧さ」を感じてもらえるちまきになったと言われています。

◇なぜヨシとナラガシワ?

ヨシで包むちまきが西谷地区に伝わった際に、古くから同地区で採取され、神様に食事を供えるお皿として用いられていたナラガシワに神聖さや貴重性を感じていた住民が、ヨシと合わせてちまきに使用したと考えられています。

◆(特徴2)6月に食べる!

西谷地区ではナラガシワが生育する、旧暦の「端午の節句」にちまきを作って食べるのが昔からの風習です。仏壇や神棚、荒神(※)に供えるほか、里帰りのお土産などとして地域に根付いています。

※家庭で祭られる、台所を守る神様

◇田植え後のごちそう=ちまき!?

昔は田植えが終わる6月中旬に、ごちそうとしてちまきを作り、農家に嫁入りした女性が実家へのお土産として持ち帰っていたそうです。

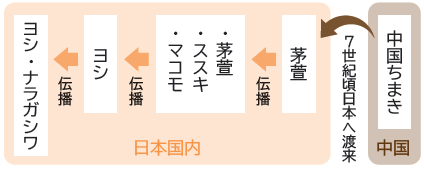

■西谷ちまきが2種類の葉になるまで

7世紀頃、中国のちまきが日本へ渡来し、「茅萱(ちがや)」を使ったちまきが日本で誕生しました。国内で伝播(ぱ)していく中で各地域に生育するススキやマコモ、さらにヨシが使用されるようになり、西谷地区ではヨシとナラガシワの2種類の葉で包むちまきが定着しました。

◇ちまきを包む葉の変化

問合せ:社会教育課

【電話】77・2029【FAX】71・1891