- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県粕屋町

- 広報紙名 : 広報かすや 令和7年3月号

■〔健康かすや21通信〕3月18日は「春の睡眠の日」です

3月は転勤や卒業などの生活環境の変化や気温の寒暖差により、生活リズムや体調が崩れがちな季節です。「人生の3分の1は眠っている」というほど、睡眠は人間にとって大切なことです。この機会にご自身の睡眠について考えてみませんか。

▽「良い睡眠」って?

睡眠時間がしっかりとれていて、途中で目覚めたりせずにぐっすり眠れている状態を「良い睡眠」といいます。睡眠時間はある程度自分で確認できても睡眠の質は自分では判断しにくいものですが、その目安となるのが、朝目覚めた時の「睡眠休養感」です。そのほか、昼間に強い眠気を感じたり、睡眠中に何度も目覚めたりするかどうかなども目安となります。

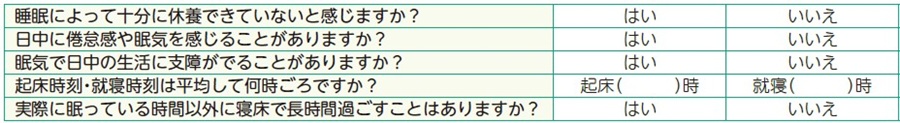

▽過去1か月の睡眠について振り返ってみましょう

ひとつでも「はい」と答えた方、睡眠時間が6時間未満の方は適切な睡眠がとれておらず、身体や心の健康を損なっているかもしれません。

▽働く世代にとって必要な睡眠時間は最低6時間

働く世代は慢性的に睡眠が不足しがちです。6時間未満の短い睡眠は将来、さまざまな疾患リスクの増加と関連することが分かっています。

・睡眠不足と疾患のリスク…死亡1.12倍、2型糖尿病1.37倍、うつ病2.27倍、認知症1.22倍

▽良い睡眠のための3つのポイント

ポイント(1) 生活リズムと寝る環境を整える

・日中に日光を浴び、夜間は照明を暗くする。

・室内は暑すぎず、寒すぎない温度を心がける。(冬は極端な寒さによる健康リスクを避けるため、18度を下回らないよう調整しましょう。)

・睡眠1時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控える。

ポイント(2) 食事や運動も大切にする

・日中の運動や身体活動を増やす。

・朝食を抜かず、寝る直前の食事は控える。(睡眠直前の2時間以内に食事を摂ると睡眠の質が低下する可能性があります。)

ポイント(3) 嗜好品とのつきあいを見直す

・カフェインは1日の摂取量の合計が400mgを超えないようにする。(目安:ドリップコーヒーでコーヒーカップ2杯分、市販のペットボトル1本半)

・アルコールは控えて寝酒をしない。

・紙巻以外の電子たばこや加熱式たばこでも禁煙を目指す。

問い合わせ:粕屋町健康づくり課(健康センター)

【電話】938-0258

■〔安全安心〕令和6年度分の自転車ヘルメット着用推進補助金の受付は令和7年3月31日までです

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にヘルメットを購入された方は、必ず3月31日までに申請をしてください。

なお、令和7年4月1日以降にヘルメットを購入された方への補助も引き続き実施する予定です。

申請期間:令和7年3月31日(月)まで

※予算上限に達し次第受付終了

対象者:

・購入日および申請日において町内に住民票を有する方

・町税等の滞納がない方

補助額:ヘルメット購入費の2分の1を補助し、100円未満の端数は切り捨て。

・上限2,000円

・使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限り

・購入時のポイント・商品券・ギフトカード利用や値引き、送料等は補助対象外

対象製品:次のいずれかの認証を受けた新品のヘルメット

・SGマーク・JCFマーク・CEマーク・GSマーク・CPSCマーク

※ネット注文の場合、注文日を購入日とする。

申請の流れ・持ってくるもの:

(1)補助対象のヘルメットを購入

(2)役場に補助金申請書および請求書を提出

持ってくるもの:

・マイナンバーカードまたは免許証

・ヘルメット購入時の領収書

・ヘルメット全体と安全承認マークがわかる写真(印刷したものを提出)

・振込先口座の通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・名義人等がわかるもの)

問い合わせ:粕屋町協働のまちづくり課

【電話】938-0173

■〔認知症をもっと身近に!〕知って安心 認知症の方との接し方

厚生労働省によると、2040年には高齢者の約3人に1人が認知症か、軽度認知障害(MCI)*になると考えられており、認知症は誰にでも起こり得る身近なものになりつつあります。

(MCIは含みませんが、これまで2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると推計されていました。)

認知症の方が地域で安心して暮らし続けるためには、周囲の理解や見守り、声かけが必要です。家の近所や職場、散歩や買い物中に「あの人は困っているのかな」「もしかしたら認知症かもしれない」と思ったときには、どのような点に気を付けて声をかけると良いか、接し方のポイントを押さえておきましょう。

*軽度認知障害(MCI)とは、認知症と診断される手前の段階。物忘れなど軽度の認知障害がみられるものの、日常生活には大きな支障が出ていない状態を指します。

▽声をかける時のポイント

(1)まずは見守る

さりげなく様子を見守り、必要に応じて声をかけます。

(2)余裕をもって対応する。

落ち着いて自然な笑顔で接します。困っている人をすぐに助けようと思って、こちらの気が急(せ)くと、その焦りや動揺が相手にも伝わってしまいます。

(3)声をかけるときは一人で

なるべく、一人で声をかけます。複数で取り囲んで声をかけると、恐怖心をあおり、ストレスを与えます。

(4)背後から声をかけない

ゆっくり近づいて、本人の視野に入ったところで声をかけます。唐突な声かけ、とくに背後からの声かけは相手を混乱させます。

(5)やさしい口調で

目の高さを合わせ、やさしい口調を心がけます。一生懸命なあまり強い口調になると「怖い」「嫌い」という印象を与え、そのあとのコミュニケーションがとりづらくなります。

(6)おだやかにはっきりした口調で

耳が聞こえにくい人もいます。ゆっくり、はっきり話すようにします。その土地の方言でコミュニケーションをとることも、安心感につながります。

(7)会話は本人のペースに合わせて

いっぺんに複数の問いかけをしないように気をつけます。ひとことずつ短く簡潔に伝え、答えを待ってから次の言葉を発しましょう。先回りして、「つまり、〇〇ということですね」などと結論を急がず、ゆっくり聞き、相手の言葉を使って確認していくようにします。

問い合わせ:粕屋町介護福祉課(地域包括支援センター)

【電話】938-0229