くらし 【特集】動物の愛護と管理(1)

- 1/22

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道函館市

- 広報紙名 : 市政はこだて 令和7年5月号

小さな命に、大きな愛を。

~やさしさは、あなたの手の中に。~

動物たちの現状、知っていますか。

家族の一員として幸せに暮らすペットがいる一方で、飼い主が介護施設に入所するといった、やむを得ない事情で飼い続けられないペットもいるなど、ペットを取り巻く環境は非常に複雑で、多くの課題を抱えています。

また、無計画にペットを増やしてしまい、適正に飼養できなくなった多頭飼育崩壊、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)への無責任な餌やりによって発生する糞尿被害など、飼い主だけの問題に留まらない住民間のトラブルに発展するケースもあります。

動物愛護管理法では、動物が命あるものであることにかんがみ、何人も動物をみだりに殺傷したり苦しめたりしないだけでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならないと規定しており、国や地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関して普及啓発に努めることとされています。

今回の特集では、いまあるペットの命をまっとうしてもらうために飼い主に知っていただきたいことや、動物の愛護と管理に関する市の取組みなどについてご紹介します。

■データを見る

〔函館市の〕

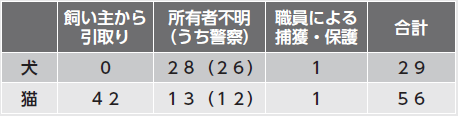

◇収容頭数(令和5年度)

◇処理頭数(令和5年度)

※「殺処分」は回復の見込がない傷病等のため安楽殺措置を行ったもの

◇飼い主のいない猫に関する苦情件数

■関係者の声

◇函館地域猫・保護猫活動「陽だまり」理事長 山口さん

市内の野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す、地域猫活動(TNR活動)をしています。手術をした猫はオスは右耳、メスは左耳にVカットを施し、手術していない野良猫と区別しています。

望まれない繁殖を防ぐ活動が中心ですが、地域猫は鳴き声や糞尿などで地域住民とのトラブルの原因にならないよう、カラス対策として食べ終わったら餌をしまう、花壇の糞尿対策として猫砂を置くなどの助言も行っています。

犬や猫は繁殖力が高く、特に猫は年に多ければ3、4回出産しますので不妊去勢手術をしないと、どんどん増えます。餌をあげるなら一緒にTNRも実施するというのが市民の常識となってほしい。猫たちが幸せな生活を送れるようにこれからも活動を続けていきたいです

◇南北海道動物愛護ネットワーク「みらい」理事長 熊谷さん

わたしたちは主に函館市や近郊で保健所などに引き取られた犬や猫を受け入れ、里親を探す活動をしています。これまでに猫千三百匹、犬百匹以上を保護し、譲渡してきました。

人、犬、猫も自らの意思でその姿に産まれてきたわけではありません。同じ命として皆幸せでなければならないと思います。

飼い主には、家族の一員として、責任を持って飼育してほしいです。自分が年をとって飼えなくなる前に引き取り先を探すことも飼い主の大切な義務です。

動物に優しい気持ちを持つ人々が増えて、心温かで豊かな社会が実現することを目指しています。一匹でも多くの命を救うために、これからもNPO法人としての役割を認識し、活動していきたいです。

■地域猫活動について

地域猫活動とは、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)が増えることによって生じる地域の問題を解決するための次のような活動・取り組みです。野良猫の寿命は一般的に3~5年程度と言われており、糞尿被害の減少などの効果が表れるまでには一定の時間を要するため、継続して活動を行っていく必要があります。

T(Trap):野良猫を“捕獲”して、

N(Neuter):“不妊去勢手術”と“耳先カット”を施し、

R(Return):元のテリトリーに“戻した”上で、

M(Management):適正に“管理”して“見守り”を続ける。

◇地域猫不妊去勢手術費補助金

事前に登録した地域猫活動団体が登録期間中に市内で行う地域猫活動のうち、不妊去勢手術に要する費用の一部を助成します。なお、個人が行う活動は助成の対象となりません。

補助率:2分の1

(上限額…メス猫1頭あたり1万円、オス猫1頭あたり6千円)

▽活用の事例

入舟町会では、この補助金を活用して地域猫活動を行っています。昨年11月には野良猫65匹を捕獲し、45匹の猫に不妊去勢手術を施し、動物愛護団体を通じて仔猫20匹の譲渡先を探しました。

会長から住民へ向けたお手紙の一部です。

「一代限りの命となった猫は寿命をまっとうするだけです。できましたら寛大な心で接していただけたら幸いです。」

「不妊手術をせずにえさを与えるのはもう止めましょう。」

このような取り組みが市内の町会に広がっていくといいですね!

(編集者)