くらし [特集]災害から命を守る「自助・共助」

- 1/38

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道帯広市

- 広報紙名 : 広報おびひろ 令和7年8月号

震災や豪雨など、災害はいつ起こるか分かりません。被害を完璧に防ぐことはできませんが、災害のリスクを想定し、日頃から備えておくことで、被害を最小限に抑えることはできます。

今回は、自分の命は自分で守る「自助」、自分たちの地域は自分たちで守る「共助」について、考えてみましょう。

■災害発生時における「自助・共助・公助」とは

災害による被害を最小限に抑えるためには、「自助・共助・公助」が重要です。

「自助」は、災害が発生したときに、自分自身の身の安全を守ることです。

「共助」は、地域や隣近所の人たちが協力して助け合うことです。

「公助」は、国や自治体、消防、警察、自衛隊などの公的機関による救助・支援のことです。

過去の大規模災害時には、自治体や地域の消防も被災し、被災者を十分に支援できない状況がありました。このような事例から、「自助」と「共助」の重要性がますます高まっています。

今回は過去の災害の事例から、「自助」と「共助」について考えてみます。

■過去の災害から見る「自助・共助」

◆平成7年 阪神・淡路大震災

死者・行方不明者6400人以上

阪神・淡路大震災発生直後、倒壊した建物に閉じ込められた人の救助に加え、地震によって発生した火災の消火活動を同時に行う必要がありました。このため行政機能がまひし、被災者を十分に支援できない状況に陥ったと言われています。

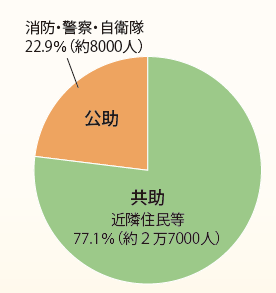

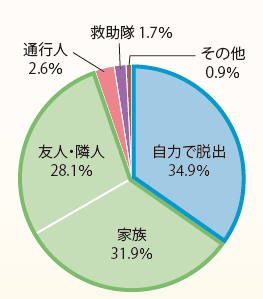

このとき、地震によって倒壊した建物から救出され、生き延びることができた人のうち、約8割に当たる約2万7000人が、家族や近所の住民などによって救出されました(図1)。また、別の調査では、自力で脱出したり、家族、友人、隣人などによって救出された人は9割を超えており、救助隊によって救助された人はごくわずかでした(図2)。

図1 阪神・淡路大震災における救助の主体と救出者数(平成26年版防災白書より)

図2 阪神・淡路大震災における生き埋めや閉じ込められた際の救助主体等(平成26年版防災白書より)

◆平成23年 東日本大震災

死者・行方不明者2万2000人以上

東日本大震災では、地震直後に発生した津波により、出動していた消防職員や自治体職員が流されるなど、本来被災者を支援すべき行政自身も大きな被害を受けました。

このとき、近隣住民が声を掛け合って救助や避難を行った「共助」の事例が調査結果として報告されています。

▽事例1

岩手県大船渡市のAさんは、海岸で仕事中に津波を目視し、高台にあった自宅の2階に避難した。しかし津波によって自宅が100メートル近く流され、倒壊した自宅に閉じ込められた。たまたま流れ着いた場所に地域の住民が集まっていたため、多くの人が2時間以上救出活動を行い、なんとか救出された。

▽事例2

岩手県大船渡市のBさんは自宅にいて、津波が来ることを知らなかった。地域の住民が津波を目視し、大声で警告したため、近隣の住民が協力し、避難することができた。

▽事例3

宮城県気仙沼市のCさんは自宅にいたが、ラジオで津波が来ることを知り、家族で近隣の避難所に避難した。避難所で地域の被災者たちをまとめ、皆で掃除や消毒を積極的に行うなど、助け合って避難所の運営を行った。

※「東日本大震災における共助による支援活動に関するヒアリング調査」(平成26年版防災白書)より(文章は一部省略するなど編集しています)

阪神・淡路大震災、東日本大震災の死者・行方不明数:令和5年版防災白書特集1(内閣府ホームページ)

◆「自助・共助」について考え、災害に備えましょう

このように、災害発生時には、自分の身を守る「自助」と地域で助け合う「共助」が重要であることが分かります。災害発生時の避難計画や避難後の生活、復旧活動などを想定し、「自助」と「共助」について日頃から考え、備えておきましょう。

次ページではその一例を紹介します。

◆[自助]自分や家族の身を守るために

▽災害時の自分や家族の行動を想定しておこう

自宅や周辺の災害リスクをあらかじめハザードマップなどで確認しましょう。複数の避難先、移動手段、家族との連絡方法、ペットの避難などについて話し合い、共有しておきましょう。

▽災害時の情報収集は複数の手段を用意しておこう

・緊急情報一斉伝達システム

市から発信する避難情報や避難所の開設情報などを、固定電話やファクス、メールで受け取ることができます。

・市公式SNSや災害情報アプリ

市公式SNSや「Yahoo!(ヤフー)防災速報」アプリで災害情報を得ることができます。

詳細は市ホームページを確認するか、問い合わせください。

▽帯広市WEB(ウェブ)版ハザードマップ

気になる災害や河川を選択したり、住所を検索すると、浸水や土砂災害の危険の有無、最寄りの避難所などを確認できます。

市ホームページでも公開しています。

▽スマートフォンなどの通信手段を持たない世帯に戸別受信機を貸与します

災害時、自治体からの防災情報を確実に市民の皆さんに届けるため、スマートフォンなどの通信手段を持たない世帯へ、令和8年度から戸別受信機を無償で貸与します。

希望する人は令和7年10月10日(金)までに、危機対策課へ電話などで申し込みください。

◆[共助]近隣の人と顔の見える関係を

救助活動や避難所生活など、災害時には地域の助け合いが重要となります。日ごろから隣近所との関係をつくっておきましょう。

また、周囲に支援が必要な人がいる場合は、積極的に助ける共助の意識を持ちましょう。

▽自主防災組織に参加してみよう

自主防災組織は、地域の人々が自発的に防災活動を行う組織です。防災訓練などのほか、災害時は情報収集や救出活動などを行います。

町内会の防災部門が主体となる場合や、町内会とは別に組織される場合があります。まずは町内会に自主防災組織があるか確認しましょう。なお、地域で自主防災組織を立ち上げたい場合は、危機対策課へご相談ください。

▽自力での避難が難しい人への支援「おびひろ避難支援プラン」

市は、要介護や障害があるなど、自力での避難が難しい人が災害時にスムーズに避難できるよう、事前に避難場所や経路を定めておく「個別計画」の作成に取り組んでいます。

次の要件に該当し、計画作成などに同意した人へ、個別に避難支援方法などを定めていきます。

避難行動要支援者の要件:

・要介護認定(3・4・5)

・視覚・聴覚障害(1・2級)

・上肢・下肢・体幹機能障害1級または呼吸器機能障害1級

・療育手帳保持者(等級A)

・精神障害者保健福祉手帳保持者(1級)

・指定難病患者(在宅人工呼吸器使用患者、酸素濃縮器使用患者、訪問支援対象疾患患者)

・その他市長が避難支援の必要を認めた人

■避難所の生活や運営を体験してみよう

▽円滑な避難所運営には、避難者である地域住民の関わりが必要不可欠です

市では、年2回(夏・冬)、実際に避難所に指定している小・中学校などを会場に、避難所の運営などを体験できる防災訓練を実施しています。

障害のある人や高齢者、妊産婦、外国人など、支援が必要な人の避難も想定した訓練を行っています。

▽地域防災訓練

訓練内容は市ホームページを確認してください。

日時:8月31日(日)、9時~12時30分

場所:大空学園義務教育学校(大空町11)

申込:8月6日(水)までに、直接または電話で危機対策課へ。右の二次元コードからも申し込み可能。

※二次元コードは本紙をご覧ください。

市ホームページID.1020266

■おびひろ防災ガイドをご覧ください

災害に備えるためのチェックリストや、各地域のハザードマップをまとめた「おびひろ防災ガイド」を発行しています。令和5年に全戸配布しているほか、市ホームページにも掲載しています。

市ホームページID.1002255

■市公式YouTube(ユーチューブ)で防災動画を公開しています

避難の方法や家庭での備蓄など、防災に役立つ情報を分かりやすく動画で紹介しています。

問合せ:危機対策課(市庁舎5階)

【電話】65・4103

市ホームページID.1002212