くらし 【特集】地域を支えるバスを守るために(1)

- 1/29

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道滝川市

- 広報紙名 : 広報たきかわ 令和7年7月号

現在、公共交通が抱える課題として利用者の減少や、乗務員の担い手不足などがあります。

そういった状況を踏まえて、令和7年4月から滝川市が主体となる「滝川市内線」が運行を開始しました。今回の特集では、市民の生活を支えるバスにスポットを当ててご紹介します。

公共交通は通院、通学をしている方や、運転免許証をもっていない方、高齢者などにとって、暮らしを支える大事な移動の手段となっています。

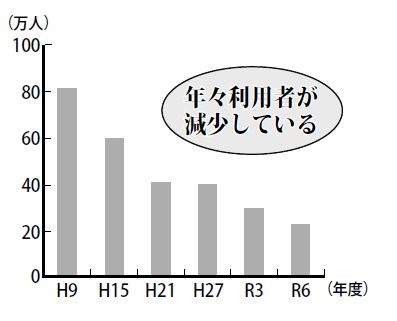

しかし、自家用車の利用や人口の減少によって、公共交通の利用者数は年々減少しています。

滝川市内のバス路線利用者数については、平成9年に約81万人でしたが、令和6年には約23万人と大幅な減少を迎えています。

・滝川市内のバス路線利用者数の推移

参考:滝川市公共交通活性化協議会資料

利用者数減少の原因の一つとして人口減少がありますが、市の人口は平成9年度で約4万7千人、令和6年度で約3万6千人と人口減少の推移よりも大きくバスの利用者数が減少しており、バス離れが深刻な状況となっています。

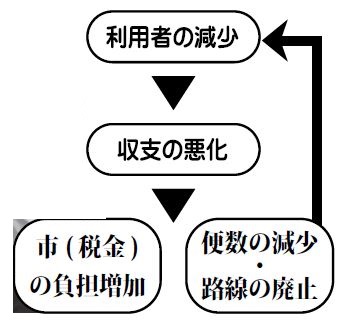

例えば、バスの利用者数が減少し続けてしまうと、バス事業者の赤字が増加します。また市では、バスの運行に対する赤字を事業者に補填(ほてん)しているため、利用者数が減少することによって市の負担額(税金)も増えることになります。

こうした状態が続くと、赤字を抑えるために、運行本数の削減や、路線の廃止など、サービスの見直しを行います。

そして、便数や路線が減ることでバスの利便性が下がり、さらに利用者が減るという、悪循環に陥ってしまうのです。

もし、バスが無くなってしまうと、生活にはどのような影響があるのでしょうか。

現在バスを利用している方にとっては、今よりも生活が不便になってしまうのは想像しやすいかもしれません。

では、自家用車を持っていて、普段バスを利用していない方はどうでしょうか。

将来お子さんが高校に通うときや、ご自身が高齢になって車の運転が難しくなったときにバスやバス停が無くなっていたらどうなるでしょうか。

公共交通は今だけではなく、将来の子どもたちや自分たちの暮らしを支える大切な移動手段です。公共交通を将来にわたって残していくためには、「利用できるときに、利用する」という日々の行動が何よりも大切です。

現在、バスの利用者数は、少子高齢化による人口減少や、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化などにより、減少傾向が続いています。

路線バスを維持していくためには、地域の皆さまにご利用いただくことが何よりも大切だと考えています。通勤・通学・買い物など、生活の移動手段の一つとして、ぜひご利用ください。

また、全国的なバス乗務員の担い手不足の影響により、減便などで市民の皆さまには、ご不便をおかけしている状況です。

当社ではバス乗務員を目指す方のために養成制度を設けており、制度を活用して大型二種免許の取得が可能です。高校卒業後に入社し、この制度を利用して乗務員を目指している社員も在籍しています。ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

滝川営業所副所長 千葉 雄介さん

私は子どものころから、大きくてカッコいいバスが大好きで、「いつかバスの乗務員になりたい」という夢を抱いていました。

一度は事務の仕事に就きましたが、幼いころの夢であるバスの乗務員になりたいという思いが強くなり、転職を決意しました。現在は夢をかなえ、乗務員としてたくさんのお客様を目的地まで安全にお届けする日々を送っています。

乗務員として働く中で特にうれしい瞬間は、お客様が降りるときに「ありがとう」と声をかけてくださったときです。何年たっても、そのひと言には心が温かくなります。

市民の皆さまには、日常生活で気軽にバスを利用していただけたらうれしいです。

乗務員(乗務員歴23年) 太田 昌実さん

私は通学の際、家族の送迎がないときにバスを利用しています。自宅から学校までは遠いため、バスは大切な移動手段となっています。

バスの中では、勉強をしたり音楽を聴いたりして、移動時間を有効活用しています。

滝川高等学校3年生 神田 千代さん

車を利用しなくなってからは、通院や買い物の際にバスを利用しています。

自宅から最寄りのバス停までは徒歩7分ほどですが、それがちょうど良い運動にもなっており、健康維持にも役立っています。

安井 邦彦さん