くらし 【特集】ヒグマとの事故に遭わないために(1)

- 1/27

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道滝川市

- 広報紙名 : 広報たきかわ 令和7年9月号

令和6年12月、江部乙町でヒグマのフンと足跡が発見され、センサーカメラを設置したところ、同一個体と思われるヒグマが4度にわたり訪れる姿が撮影された。

ヒグマは餌がある場所を覚えてしまうと、戻ってくる習性がある。

道内では、連日ヒグマの目撃情報やヒグマによる被害のニュースが流れ、出没情報を聞かない日は無いほどになってきています。

特に近年、住宅のすぐ近くまでヒグマが近づき、新聞配達中の男性がヒグマに襲われる事故が起きるなど、人間とヒグマの生活エリアの境界線が無くなってきています。

なぜ、ヒグマの出没や被害が増えてきているのでしょうか。本特集ではヒグマを取り巻く環境や対策について考えていきます。

疑問1

ヒグマの数は増えているの?

平成3年の統計開始以降、全道のヒグマの推定生息数は増え続け、令和4年末時点で過去最多の1万2,200頭に増加しましたが、令和5年末には統計開始以来初めて個体数が減少しました。これは、被害を防ぐ目的で実施された捕獲の影響と考えられます。

疑問2

なぜヒグマは人里に現れるようになったの?

個体数が増えたことで、新しい住みかを求め人里近くまで来ていると考えられます。もう一つ大きな理由が、農作物や人間の食べ物の味を知ってしまったとも言われます。ヒグマは餌への執着が強く、何度も同じ場所へ現れます。

疑問3

なぜ冬の目撃も増えているの?

本来、冬の間は冬眠するヒグマですが、近年は冬眠しないヒグマもいます。温暖化の影響や、秋までに十分な餌が得られず冬眠できない、あるいは冬の間も人里に下り餌を確保できるので冬眠の必要がないなど、いずれも環境の変化と深く関りがありそうです。

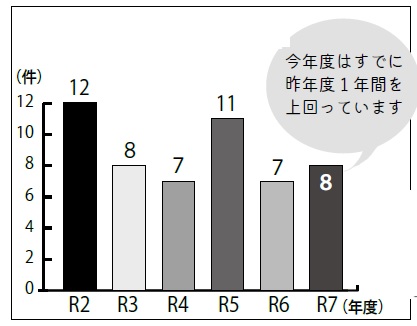

滝川市のヒグマ出没状況

(R7年7月末現在)

■INTERVIEW

瀬川 直希さん

▽令和6年9月、江部乙町市道でヒグマと遭遇した瀬川さんに当時のお話を伺いました。

昼過ぎに、農園で作業中だった妻から「道路に子グマがいた、目が合ったが、車でその場を離れた」と電話がありました。

妻には、近くに親グマがいるかもしれないので、気を付けて戻るよう伝えました。

農園入口の電気柵を開けたまま帰ってきたということだったので、私が柵を閉めに向かったところ、子グマがいた場所から数百メートル先で親グマと思われる大きなヒグマを発見しました。幸いヒグマはこちらに気付かず去っていきました。

いざヒグマに遭遇すると、一気に恐怖心が湧いてきました。

それ以降、農作業中も、周囲の音や気配に常に気を配るようになりました。

■もしもヒグマと出会ったら…

滝川警察署 地域課長

松村 好洋さん

ヒグマを驚かせないように、背中を見せずにその場をゆっくりと離れ、最優先で身の安全を確保してください。

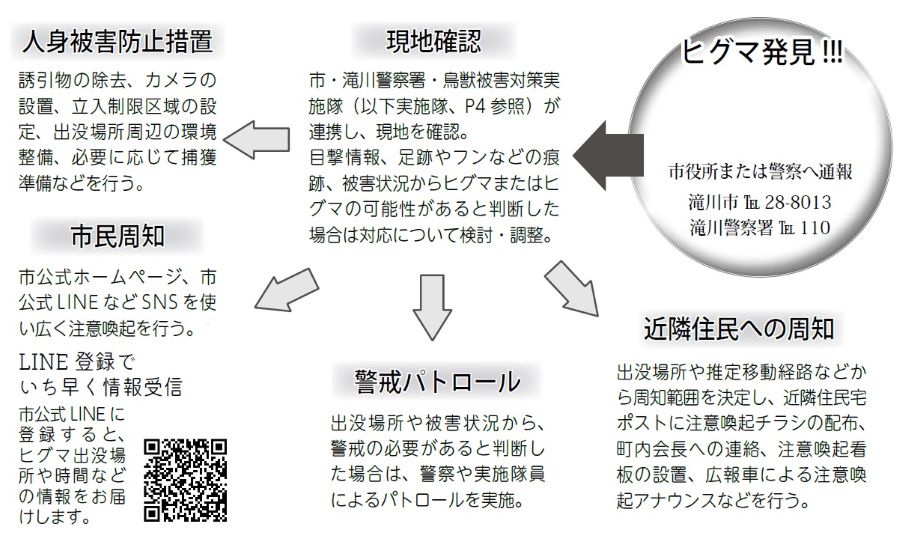

そのうえで安全な場所から警察や市役所へ通報してください。時間を問わず通報していただいて構いません。住民の安全を守るため、関係機関と連携し、必要な対策を行います。

山菜採りや登山等で、現在地の確認が難しければ、直接110番へかけていただくと、GPS機能により場所の特定が可能です。

ヒグマを興味本位で見に行ったり、餌を与えたりは絶対にしないでください。ヒグマが人慣れしてしまい、その時は大丈夫でも次に遭遇した人が被害に遭う危険があります。

■ヒグマを知る

昨年9月、市民が日常生活で実践できる被害防止策を学ぶ、『ヒグマ対策市民セミナー』を開催しました。

また、今年3月には環境学習の一環として、高校生が読み聞かせやクイズを行い、小学生がヒグマについて学ぶ取り組みも行われています。

ヒグマについて正しい知識を持つことは、事故を防ぐための行動につながります。

■ご存じですか?ヒグマ検定

あなたや大切な人の命と暮らしを守る知恵を、クイズで学んでみませんか?

「ヒグマ検定」は、北海道のヒグマ緊急普及啓発事業の一環で制作されたものです。