- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道余市町

- 広報紙名 : 広報よいち 令和7年7月号

睡眠について

■睡眠と生活習慣病の関係

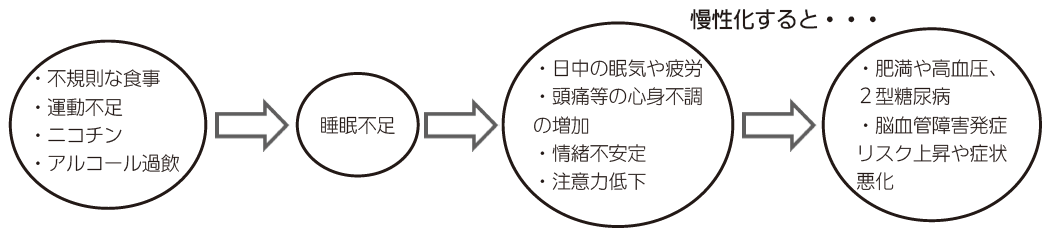

睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加え、頭痛等の心身不調の増加、情緒不安定、注意力や判断力の低下に関連する作業効率の低下等、多くの影響を及ぼします。

不規則な食事や運動不足、ニコチン、アルコール過剰摂取等によって睡眠状態は悪化するため、これらの生活習慣を改善することは良質な睡眠を保つことにも繋がります。また、睡眠不足を含め、様々な睡眠の問題が慢性化すると、肥満や高血圧、糖尿病等の生活習慣病や心疾患、脳血管疾患の発症リスクの上昇や症状の悪化に関連し、死亡率の上昇にも関与することが明らかとなっています。

そのため、日常的に質(睡眠休養感)・量(睡眠時間)ともに十分な睡眠を確保することにより、心身の健康を保持し、生活の質を高めていくことが大切になります。

■快眠の秘訣

〇よく眠るために必要な寝具の条件

1.快眠できる枕の高さを選ぶ

あおむけでベッドやマットレス、敷き布団の表面から首の角度が約5度の前傾で首の痛みや疲れが軽減されるという報告があります。頸部のすき間の深さは人によって異なりますが、一般に1~6cm、この深さに合った高さの枕を選ぶと首や肩への負担が少なく眠りやすいと言われています。

2.マットレス・敷布団は適度な硬さが良い

正しい寝姿勢は、背骨の曲がり幅が立った状態の約半分、2~3cmの時です。柔らかすぎると、背骨が曲がりすぎ、寝返りが多くなります。また、硬すぎると、耐圧を感じやすく、寝心地が悪くなります。

〇よく眠るための生活習慣

1.規則正しい生活をする

布団に入る時刻が毎日ばらばらであれば、快眠は得られません。また、就寝に近い時間の夕食や夜食は、消化活動が睡眠を妨げるのでできるだけ控えましょう。カフェインが含まれる飲食物は覚醒作用があるため、敏感な人は就寝の5~6時間前から控えた方が良いでしょう。

2.夕方あるいは夜の入浴

寝付きを良くするには、就寝の2~3時間前の入浴が理想と言われています。

3.光で体内時計を整える

朝の光には後ろにずれる体内時計を早める作用があります。起きたらまずカーテンを開けて、自然の光を部屋の中に取り込むことが必要です。

4.睡眠の1時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控える

就寝前にスマートフォン等の光刺激を受けると、体内時計を調整しているメラトニンというホルモンの分泌が低下し、寝つきが悪い、朝起きられない等の症状を引き起こします。スマートフォン等を寝室に持ち込まない、通知を切る、寝る直前に返信しない等の習慣化が大切です。

※参考文献:健康づくりのための睡眠ガイド2023、e-ヘルスネット

問合せ:子育て・健康推進課

【電話】21-2122