- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道中川町

- 広報紙名 : 広報ナカガワ 令和7年3月号

お薬がだんだん増えてきたと感じることはありませんか。

さまざまな不調や病気が重なると、それぞれの病状にあわせて、お薬も増えていきがちになります。

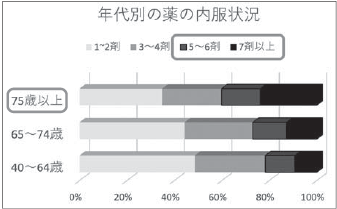

特に高齢者では、いろいろな病気を併せ持つこと、身体機能の低下で不調が強く現れやすいこともあり、年代が高くなる程、増えていく傾向があります。

2022年社会医療診療行為別統計・院外処方(R4.6診療分)より改変

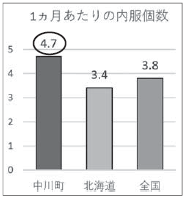

中川町の75歳以上の健診受診者では、お薬の個数が国・道に比較して多い傾向がみられていました。

お薬の個数に限らない場合もありますが、服用するお薬が多くなる程、飲み合わせによる相互作用から効き方や副作用に影響し、体に有害な影響が起こりやすくなる「ポリファーマシー」の問題がでてきます。

処方される薬が、5つ以上になるとふらつきや転倒のリスクが増え、6つ以上になると、副作用を起こす頻度が多くなることも明らかになっています。

お薬ですべての病気や症状がよくなるわけではありませんので、ポリファーマシーを防いでいくことが大切です。

医師はお薬を処方する際に、それぞれの患者さんが服用しているお薬の内容を確認し、副作用を起こさないようにするために、「お薬を減らせないか」「増やさないようにできないか」も考えながら処方してくれています。

中断したい薬がある場合や減らしたい場合は、自己判断で中断はせずに、必ずかかりつけ医に相談しましょう。身体を良い状態に調整するために、必要な薬もあります。

また、適切な治療を受けるためには、「お薬手帳」を1冊にまとめておくこと、飲んでいる薬やサプリメントは伝えておくことも大切です。

■お薬を増やさないためにできること

お薬は、正しく使うことで、病気の予防や生活の質の向上に役立ちます。

例えば、血圧のお薬では、血圧を身体に負担の少ない範囲内に保ち、血管へのダメージを減らして血管の動脈硬化を予防し、脳や心臓・腎臓という大切な臓器を守ることが、治療の目的になります。

また、解熱剤や痛み止めなどの薬は、症状をやわらげ、日常生活の過ごしやすさをもたらしてくれます。

ただし、痛み止めなど、一時的に必要になる薬については、症状が落ち着いてきたら、必要性を見直していくことは大切です。

また、薬を増やさない対策のひとつとして、生活習慣の改善も勧められます。

他の病気や体質に起因するものではない高血圧や糖尿病などの生活習慣病の場合は、肥満の解消や食事量・塩分の摂り過ぎ、禁煙など、その要因となる生活習慣を見直して実践することも治療に含まれます。

「薬を飲んでいるから」と、不健康な生活を続けていると、薬の効果が相殺されて「薬が効かない」ために、結果として薬が増えることにつながる場合もあります。

生活習慣病は、毎日の積み重ねが影響する病気です。

生活習慣による治療(食事・運動・禁煙・休養)を土台にした上で、薬も効果的に活用していきましょう。

生活習慣の改善については、保健師・栄養士も随時、相談を受付しておりますので、ご活用ください。

問い合わせ先:住民課健康推進係 保健師

【電話】7-2813