- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道弟子屈町

- 広報紙名 : 広報てしかが 2025年8月号

今月の保健師 渡邊麻依子さん

7月から急に暑い日が多くなりましたが、皆さん夏バテしていませんか?暑い日は、冷たい飲み物が美味しいですよね。人によっては、お茶、ジュース、炭酸などさまざまだと思います。私は暑い日に、キンキンに冷えたお気に入りのお酒を飲むことが大好きです。あの一口目の美味しさはたまりません。今回は、今の時期は格別に美味しいお酒との正しい付き合い方についてお伝えしていこうと思います。

■自分の飲酒状況って把握していますか?

お酒を飲み始めると気分が良くなり、思った以上に飲んでいたり、周りから「飲みすぎだよ!」と言われたりすることはありませんか?自分の飲酒状況はなかなか把握しにくいものですが、10項目の質問に答えることで自分の飲酒習慣が分かるAUDITというテストがあります。気になる方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか?保健師が確認することもできますので、気になる方はご相談くださいね。

■適切な飲酒量って?

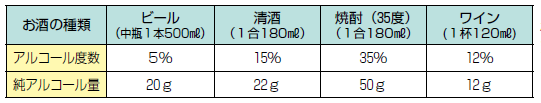

過剰な飲酒が身体に悪いことを知っている方は多いと思います。具体的には、長期・大量飲酒により肝疾患、生活習慣病(高血圧・脳卒中)、がん(食道・胃・肺・大腸・肝臓・前立腺など)、アルコール依存症などを発症するリスクを高めると研究で分かっています。男性は純アルコール40g、女性は20g以上摂取することで過剰飲酒となり、生活習慣病のリスクを高めると言われています。純アルコール量は、左記の計算で算出することができます。

ぜひ、普段飲んでいるお酒の種類、度数、量で計算してみてください。意外と自分は飲んでいたのか!と感じる方も少なくないと思います。

純アルコール量=摂取量(ミリリットル)×アルコール濃度(度数/100)×アルコール比重(0.8)

(例)ビール500ミリリットル(Alc5%)の場合の純アルコール量=500ミリリットル×0.05×0.8=20g

■お酒の影響を受けやすい3つの要因

大きく分けて3つの要因があります。要因が重なれば重なるほど影響を受けやすいので、飲酒量に気をつける目安にしてもらえたらと思います。

○年齢

20歳代の若年の方と高齢の方は、身体機能的にアルコールの影響を受けやすくなっています。若年の方は脳が発達途中のため健康問題のリスクが高まる可能性があり、高齢の方は体内水分量が少ないため若い頃と同じ飲酒量でもアルコールの影響が強く表れる可能性が高いです。

○性別

女性は一般的に、男性よりも体内水分量が少なく、分解できるアルコール量も少ないため、アルコールの影響を受けやすいと言われています。

○体質

体内の分解酵素の働きは個人差が大きく、同じ世代・同じ性別で同じ飲酒量でもアルコールの影響が強く出る場合があります。

■お酒と良い関係を築きましょう

最後に、『今日からできる!ワンポイント工夫』についてお伝えします。それは、「1杯目をゆっくり飲む(できれば30分程かける)」ということです。ある研究では、ゆっくり飲んでも早く飲んでも、同じ程度気持ちよく酔えることが分かっています。また、どんなに飲んでも、アルコール代謝の関係で酔いが回るまでは30分程度かかると言われています。ゆっくり飲むことで、心地良さは変わらずに具合の悪さを大きく減少するとも分かっています。ゆっくり飲むことが難しい場合は、2杯目をノンアルコール飲料(ノンアルビールなど)にすることも良いですね。継続していくことが大切なので、最初から無理せず、できるところから少しずつ工夫していきましょう。今回書いた内容については、お酒が好きな私も実践しようと思っています。でも、お酒を飲み始めるとつい飲みすぎてしまう時もありますよね。そういう場合は、事前に「今日は○○を何杯にしよう!」と決めたり、一緒に飲む仲間に伝えたりすることもいいと思います。お酒について何か聞きたいことがある場合は、お気軽に役場保健師、管理栄養士までご相談くださいね。