- 発行日 :

- 自治体名 : 山形県新庄市

- 広報紙名 : 広報しんじょう 令和7年3月号

~郷土への愛着と誇りを高め新たなまちづくりへ~

第9回 藩政の改革I

江戸幕府の成立後、家の安泰を図るため、江戸幕府徳川家の忠臣らとの結び付きを強めた羽州新庄藩戸沢家。今回は宝暦・天保の飢饉(ききん)を乗り越えた新庄藩が、財政を回復するために藩主・家老を中心に行った「安永の改革」や「嘉永の改革」について、二回に分けて深掘りしていきます。

■藩財政の逼迫(ひっぱく)

藩政前期の二代藩主正誠(まさのぶ)の時代から三代藩主正庸(まさつね)の時代の初め(寛文年間から正徳年間の1661年から1716年頃)にかけて、新庄藩内の年貢の収入高や人口は、藩政時代を通じて最も多くなりました。しかし、1704(宝永元)年頃から財政難が目立ち始めます。翌年には大坂の商人から、1706(宝永3)年には永松銅山の経営主から多額の借り入れを行うなど、藩の財政は悪化していきました。

財政難を受けて、当時の三代藩主正庸や五代藩主正諶(まさのぶ)らは、倹約令や緊縮財政などの改革を実施。しかし、いずれの改革も財政難を食い止めることはできませんでした。その後、新庄藩は領内外の有力町人からの借入金の返済も滞ることが多くなりました。これにより、町人が藩の役人を幕府に訴える事もあったようです。

■重臣北条六右衛門(ほうじょうろくえもん)による安永の改革

このような苦境の中で藩財政の立て直しに尽力したのが、重臣である北条六右衛門でした。六右衛門は五代藩主正諶が亡くなった後も、六代藩主正産(まさただ)・七代藩主正良(まさすけ)の三代にわたって仕え、数々の改革を断行しました。

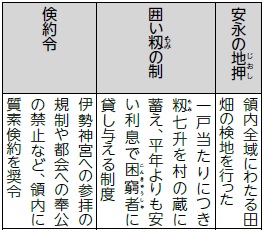

◇六右衛門が実施した主な改革

これらの施策は、財政難を食い止めるまでには至りませんでしたが、抑制に効果を見せました。そして、六右衛門の改革の精神は、十代藩主正令(まさよし)による改革や、後に行われる「嘉永の改革」に引き継がれる事なります。

■六右衛門と藩校「明倫堂」

六右衛門は「安永の改革」の他、藩士の教育にも尽力しました。石名坂(いしなざか)村(現在の鮭川村)で学問を好んでいた百姓「三浦寛右衛門(かんえもん)」の才能を見抜き、自らの使用人として起用。その後、将来の成功を期して江戸へと留学させました。また帰国後には、六代藩主正産に仕えさせ、藩校の講師に就任させました。こうして寛右衛門を起用した、明倫堂の基礎がつくられました。

その後、明治時代の学制により最上郡内に小学校が創立されるまでの間、明倫堂は多くの優秀な人材を輩出しました。

―次回に続く

出典:シリーズ藩物語「新庄藩」大友義助著

詳しくは、歴史センターへ。

【電話】22-2188