- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県伊達市

- 広報紙名 : だて市政だより 2025年3月号

■「睡眠」のことを知って元気に過ごそう!

眠りには、健康を保つためのさまざまな役割があります。睡眠の役割、質の良い睡眠の仕組みを紹介します。

◇人はなぜ眠るのか

睡眠には、日中活動して疲れた脳や体を休ませて疲労を回復する働きがあります。また、睡眠中は傷ついた細胞の修復や代謝に関わる作用のある成長ホルモンを分泌し、体のメンテナンスも行われています。日中に学んだことを脳に定着させたり、整理するのも睡眠中に行われます。健康な心と体を維持するために、睡眠はとても大切です。

◇眠くなる仕組み

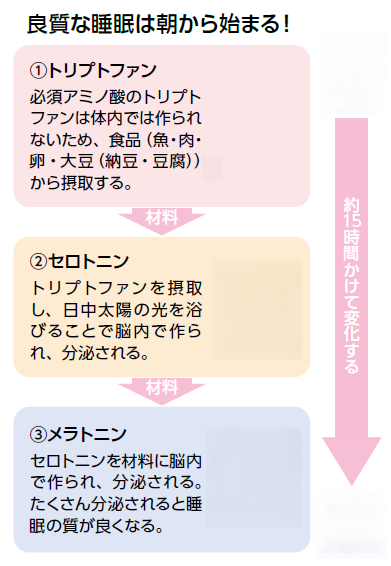

睡眠ホルモンといわれる「メラトニン」が脳内で分泌されることによって、人は眠くなります。「メラトニン」を分泌するためには、その材料となる食品を朝食で摂取し、日中太陽の光を浴びるなど、日中の過ごし方が大切です。良い睡眠をとるための準備は、朝から始まっているのです。

《睡眠の役割》

・疲労回復

・細胞修復、体の成長

・記憶整理

◇どのくらい眠ればいいの?

最適な睡眠時間は、体質や年齢など個人的な要因に影響されますので、日中しっかり覚醒して過ごせるかが目安となります。下記推奨時間を参考にして自分に必要な睡眠時間を確保しましょう。

【健康づくりのための睡眠時間】

成人:6時間以上を目安とする。

高齢者:長い床上時間(寝床で過ごす時間)が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安とする。

こども:小学生は9 時間程度、中学・高校生は8 時間程度を目安とする。

※参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」より

◇ぐっすり快眠するために

人間は体内リズムを持ち、昼は活動し、夜は休むようにできています。体内リズムは、24 時間より少し長めと言われ、1 日24 時間とはズレがあります。この体内リズムのズレを朝の光を浴びてリセットし、「セロトニン」や「メラトニン」の分泌リズムを保つことが、ぐっすり快眠するための鍵となります。夜更かしをせず、早寝早起きを心がけましょう。

《ポイント1》朝、決まった時間に起きて体内リズムを整える

遅くても7 時前にはカーテンを開けて朝の光を浴び、体内リズムをリセットしましょう。

《ポイント2》朝食を食べ、バランスの良い食事を大切に

セロトニンの材料であるトリプトファンを含む食品(魚・肉・卵・大豆製品・乳製品など)を毎食摂り、バランスの良い食事をしましょう。

《ポイント3》体を動かす

体を動かすことでセロトニンの分泌を促すことがわかっています。

無理なく自分にあったものを取り入れましょう。

◇睡眠に関する問題が続く場合は、医療機関に相談を!

生活改善をしても睡眠のリズムが改善しない、気持ちが落ち込むなどの心身の不調が続いている場合は、医療機関に相談しましょう。

◇交替制勤務者の睡眠の工夫

交替制勤務の場合は、体内リズムに影響がでやすくなります。勤務と勤務の間に十分な休息、夜勤中の仮眠、強い照明は避けるなどの工夫をしましょう。

問合せ:健康推進課地域保健係

【電話】576-3736