- 発行日 :

- 自治体名 : 茨城県常総市

- 広報紙名 : 広報常総 2025年4月号

「やさしい日本語」とは、外国人など日本語があまり得意でない人のために、私たちが普段使っている日本語をわかりやすい言葉や表現にしたものです。

また、子どもや高齢者などのコミュニケーションにも使うことができます。

■どうしてやさしい日本語が必要なの?

▽これからはお隣さんが外国人の時代

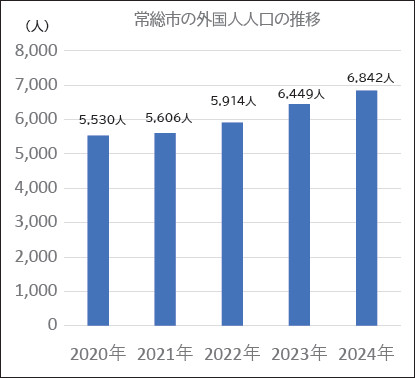

市には、現在約6,800人の外国人がおり、約10人に1人が外国人のまちです。

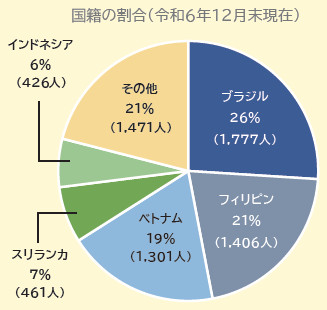

国籍別では、上位の3か国(ブラジル・フィリピン・ベトナム)の人数が、いずれも1,000人を超えており「やさしい日本語」での接遇や情報発信がますます必要とされています。

■職員も「やさしい日本語」を学んでいます!

令和2年度から市職員向けにも「やさしい日本語」研修を毎年度実施し、住民サービスの向上を目指しています。

年々受講者も増え「やさしい日本語」は、住民への接遇や情報発信に重要な役割を果たしていると職員間でも意識が広がっています。

▽受講した職員の感想

・やさしい日本語を意識して業務を行うことができるようになりました。

・丁寧な言葉遣いを意識していましたが、伝わりやすさを重視した際には、簡潔な言葉が大切で伝わりやすいということを学びました。

・外国人や子ども、高齢者の方々に分かりやすく伝える方法について学ぶことができ、今後の業務に活かしていきたいです。

■やさしい日本語のポイント

「はさみの法則」

は=はっきりと→・あいまいな表現はしない

さ=さいごまで→・文末まですべて言う

み=みじかく言う→・一文を短くする

■やさしい日本語で言ってみましょう

「やさしい日本語」に正解はありません。相手に伝わる言葉を選ぶことが重要です。

土足厳禁→靴(くつ)をぬいでください

住所→住(す)んでいるところ

余震が起きる可能性があるため、余震に対して十分に注意してください。

→余震(よしん)「あとからくるじしん」に気(き)をつけてください。

(日常生活で知っておいたほうが良い言葉はそのまま使い、あとに説明を加えます)

■やさしい日本語の必要性について話を聞きました

市では、市内に住む外国人と日本人のかけはしとなるような役割を担っていただくため、多文化共生の推進に興味がある方を対象に研修会を実施し、常総市多文化共生推進員として認定を行っています。

やさしい日本語の必要性について、常総市多文化共生推進員の方にお話を聞きました。

昨年11月、市の多文化共生推進員養成研修で「やさしい日本語」について学びました。日頃目にする様々な情報に、ふりがながあると読みやすいかも、表現をよりやさしいものに変えたほうが良いかもと気づくことができました。常総国際交流「YOUKOSO」の日本語学習サポートでは、外国の方々に寄り添いつつ、互いに心を通わせることが大切だと思っています。

やさしい日本語の実践には資格は必要ありません。相手に寄り添い、言葉を選ぶことを少し意識するだけです。今後の活動にこれを活かして、より多くの人々が暮らしやすさを感じてもらえるとうれしいです。

■あなたも常総市多文化共生推進員になってみませんか?

市では、外国人と日本人のかけはしとなっていただく常総市多文化共生推進員を募集しています。詳しくは、本紙掲載の二次元コードをご覧ください。

問い合わせ:(水)市民と共に考える課

【電話】内線1720