- 発行日 :

- 自治体名 : 栃木県宇都宮市

- 広報紙名 : 広報うつのみや 2025年8月号 No.1793

ID:1002453

宇都宮市立の小・中学校の「教育」には、本市ならではの取り組みや特徴などがたくさんあります。宇都宮の教育の「今」を紹介します。

■3つのACTION(アクション)で育む教育

Action(行動)

それぞれの一歩を踏み出そう

Interaction(インタラクション)(交流)

たくさんのつながりから価値観をつくろう

Attraction(アトラクション)(興味)

ワクワクの輪を広げよう

■Action1 確かな学力の育成

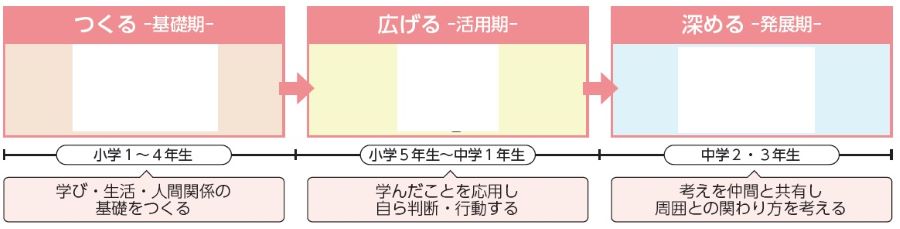

本市では、市立小・中学校が連携し、義務教育9年間を通して、児童生徒一人一人の学習状況や発達の段階に応じた学習指導(小中一貫教育カリキュラム)を行っています。

さらに、担任を補助する学習支援の先生などを市独自で任用し、きめ細かな指導体制を構築しています。

◇学力を伸ばす9年間のカリキュラム

その結果…

全国学力・学習状況調査で、おおむね10年以上、全国平均を上回る学力を維持しています

■Action2 本市独自の9年間の英語教育

ALT配置人数 中核市3位

国の基準では、小学3年生から英語学習を実施することが定められていますが、本市では、小学1年生から英語の授業時間を確保し、早期から英語に慣れ親しみます。

小・中学校9年間を通した英語教育で、積極的に英語でコミュニケーションを図る児童生徒の育成を行っています。

◇英語の基礎をつくる

低学年から英語に触れることで、英語を聞く耳を育てます。

◇リアルな英語に触れる

ALT(外国語指導助手)との授業は、英語でのコミュニケーションが中心です。給食や昼休みなど、授業以外の時間でもALTと英語で交流します。

◇自分の英語力を試す

すべて英語での会話を基本とし、ALTと自然の中でのウオークラリーなど、アクティビティに取り組む「イングリッシュキャンプ」を開催しています。

■Attraction1 学校生活の楽しみ!ワクワクする給食

学校栄養士配置人数 中核市1位

学校生活の中で、子どもたちが毎日楽しみにしているのが給食です。本市では、全国に誇れる栄養バランスのとれた「日本一おいしい給食」を毎日提供しています。

令和7年4月から、市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者が負担する給食費に対し、1人当たり毎月2,000円を上限に、市が独自に支援を行っています。

◇「学校栄養士」を全校に配置

栄養のプロである「学校栄養士」を全市立小・中学校に配置し、献立作成や食物アレルギーへの対応など、安全・安心な給食を提供しています。

◇「自校炊飯・自校調理」によるできたての給食

他の多くの自治体では、給食センターなどで調理した給食を各学校へ配送していますが、本市では、自校炊飯・自校調理にこだわり、温かくて、おいしい給食を提供しています(上河内地区は、給食センターで調理)。

◇「地産地消」の推進

宇都宮市産米100%のご飯、宇都宮市産小麦100%のパンに、新鮮な地場農産物を取り入れたおかず、栃木県産の牛乳などを組み合わせた給食を提供しています。

◇移住した保護者の声

・関西の中学校は弁当持参なので、中学校でも給食が提供されていることに驚いた。大変ありがたい。

・市外から転校してきた子の保護者との会話で、宇都宮市の給食が「おいしいんだ」と改めて実感した。

■Attraction2 読書を楽しむ

学校図書館司書配置人数 中核市1位

読書は、子どもたちの感性を豊かにする大切なものです。

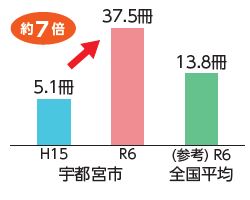

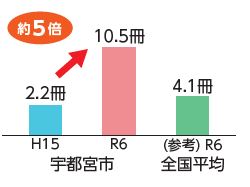

子どもたちの読書活動を支援するため、本市では、平成18年から全市立小・中学校に「学校図書館司書」を配置しています。これにより、学校図書館の環境が充実したことで、児童生徒の読書意欲が向上し、読書量が増加しました。

小学校1カ月の読書冊数

中学校1カ月の読書冊数

◇学校図書館司書にお話を伺いました

城山中学校 図書館司書 塩見 育子(しおみ いくこ)さん

本を通じてのコミュニケーションを

司書とは、図書室で生徒が本を選ぶ際のアドバイスや、読書の支援、本の貸し出し・返却手続きなどをする仕事です。本を通じて生徒たちとコミュニケーションを取れたり、本に興味を持ってもらえたりするとやりがいを感じます。

また、手作りポップを使って本を展示し、月ごとにコーナーを変えて本を紹介することで、生徒たちがさまざまな本に触れるきっかけとなるよう工夫しています。図書室が本に出合えるきっかけとなり、誰もが気軽に立ち寄れる場所になればいいなと思っています。

これからも、生徒たちとたくさん交流していく中で、少しでも読書の楽しさなどを味わってもらえるよう、本と生徒をつなぐ役割を果たしたいです。

◇図書室にいた生徒の声

・図書室には週に3回くらい通っています。夏は暑いので、図書室は涼しくて読書に集中できます。

・図書委員として、司書さんと一緒に本をお薦めする活動をしています。司書さんは、優しく手伝ってくれて、本のことをたくさん教えてくれます。

・友達と一緒に1冊の本を読み、感想を言い合うのが楽しいです。休み時間に図書室で過ごす時間が毎日の楽しみです。

■Interaction(インタラクション)1 教科書だけでは学べない!「価値観」の芽生え

◇自然とのつながり

全市立の小・中学校の小学5年生、中学1年生が、市有施設の冒険活動センターで2泊3日の自然体験活動を実施しています。

ロッジやテントでの集団宿泊体験やアクティビティを通して自然を感じ、周囲との関わり方を学び、思いやりの心を育むことができます。

◇社会とのつながり

働く大人と関わり、将来への視野を広げます。小学1~4年生は、校外学習を通して仕事について知り、小学5年生~中学1年生は、働く人の講話を聞き、職業への理解を深めます。中学2年生では、事業所で5日間の体験活動を実施し、さまざまな職業を知ることができます。

問合せ:教育企画課

【電話】632-2704