くらし いつかではなく 今すぐやろう! 防災力の第一歩

- 1/29

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 埼玉県春日部市

- 広報紙名 : 広報かすかべ 2025年9月号

地震や豪雨による洪水など、いつ起こるか分からない災害。いざという時に慌てずに行動するために、自宅に備えておくもの、ご近所で助け合う活動について知っておくことが大切です。この機会に、一緒に防災について学びませんか。

・何から備えればいいんだろう?

危機管理防災課 新人の山口さん

・一緒に防災力を身につけましょう

危機管理防災課 防災士の清水さん

■まずはこれをそろえよう!基本の備蓄品10選

・飲料水

・カセットコンロ・ボンベ

・非常食

・携帯トイレ

・ポリ袋

・LEDランタン・ヘッドライト

・ラップ

・体ふきウェットタオル

・新聞紙

・口腔(こうくう)ケアウエットティッシュ

■防災力アップに向けて START(スタート)!!

01 まずは被害想定や避難所が記載されている「ハザードマップ」を見てみよう

02 災害対策って何をしたらいいの?

市内で想定される災害や、その対策などについてまとめた春日部市災害対策のすすめ※

※共に市役所4階危機管理防災課で配布しています

03

Q.水はライフラインが止まった時の必需品!必要な水の備蓄量は1日あたりどのくらい?

A.飲用水や調理用として1日1人3リットルが目安

飲用・調理用の備蓄水は、一日一人当たり3リットル(飲用分1リットル、調理用分2リットル)必要と言われています。それを最低でも3日分~できれば7日分備えることが推奨されています。加えて、手や体、食器を洗ったり、トイレを流したりするための生活用水も確保しなければいけません。

Point:自分たちにはどのような備えが必要?家族で考えてみて

災害時は電気や水道などが止まる可能性があるため、各家庭で備蓄品を用意する必要があります。最低でも食料や水は3日分、他にも医薬品や衛生用品、モバイルバッテリーなど用意しておくと安心です。用意した備蓄品は、取り出しやすい場所に保管しましょう。

・災害時に必要な量を知っていますか?

・家族分だと結構な量になりますね!

◆Column

○防災リュックサックが軽くなる詰め方

基本は「重い物を上、軽い物は下」

災害時は交通機関が止まり、避難所が遠いなど、長い距離を歩くことも。少しでも負担を減らすには、重いものを背中側の上部に配置すること。例えばリュックサックの中は下にタオルなど、その上に水や缶詰などの順番で入れましょう。荷物の重心が肩甲骨から肩あたりにくることで安定し、運びやすくなります。逆に、重い物を下にすると下に引っ張られ、歩きにくくなります。

(重)

ペットボトル・缶詰食料品

ウエットティッシュ衛生用品など

防寒具・寝袋

バスタオル

(軽)

04 女性に聞いた、あって助かったもの

・メイク落としシート

・防犯ブザー

コンビニで売っているメイク落としセットは少ない日数分がコンパクトにまとまっているので災害時のストックにも最適。他に、災害後の犯罪を抑止できる防犯アイテムがあると安心。

→水が使えなくても安心!

05 小さなお子さんに必要なもの

・缶ミルク

・紙おむつ

・離乳食

・常備薬

最近は調乳不要の缶ミルクもあり、アタッチメントをつけるだけで哺乳瓶として使えるものもあります。こどもの年齢によって必要なものは変化するので、定期的に点検を。

→家族構成に合わせた内容で備蓄しましょう

Point:普段使いできるから「ローリングストック」がおすすめ

保存性の良い食べ慣れたものを少し多めに買い置き、使った分を買い足すのがローリングストックです。賞味期限の古いものから消費するのがポイント。レトルト食品やフリーズドライ食品、ラップやカセットコンロなども一緒に備蓄しておきましょう。

→日常で使うものを非日常でも!

備える→買い足す→食べる→

■知っていて損なし!備蓄品を使った災害時の工夫をご紹介します!

06

○防災グッズの必需品「ラップ」

キッチンで使うラップは、とても優秀な防災グッズ。食器にかぶせて使えば節水に。また、ばんそうこうや包帯の代わりに巻けば傷口の応急処置ができます。新聞紙と組み合わせれば、保温性アップで寒い時期でも安心です。

・食器にかぶせて水を節約

・体に巻いて防寒対策

・傷口に巻いて応急手当

○サイズに合わせて用途が豊富な「ポリ袋」

空のリュックサックにポリ袋を二重にして入れると給水タンクとして持ち運べます。穴を開けるとポンチョや防寒対策にも。調理では、衛生的に材料を混ぜることができます。

・リュックサックにかぶせて水を運搬

・穴をあけてポリ袋ポンチョ

・ボウル代わりで簡単調理

埼玉県「防災マニュアルブック(自宅サバイバル編)」から引用

07 災害時に頼れるのは「ご近所の力」!

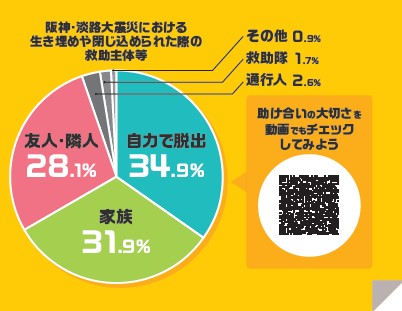

大規模災害時、多くの人がご近所の絆で救われていることが過去のデータから分かっています。地域の人たちが集まり協力しながら消火活動や救出救護活動を組織的に取り組むことで、被害を最小限に抑える大きな力となります。

出典:(社)日本火災学会(1996)「1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」

08 自治会に入って自主防災組織に参加しよう

春日部市では、自治会を単位として、自主防災組織の結成を推進しています。まずは近隣の自治会へお問い合わせを。

Point:「自分たちのまちは自分たちで守る」自主防災組織の活動が力になる

いざというとき、慌てずに自分たちの命やまちを守るためには、普段の訓練がとても大切です。自主防災組織では、消火や応急救護の訓練を地域一丸となって行い、まちの防災力強化に貢献しています。地域の防災訓練に参加して、一緒に防災力を高めましょう。

→実際にやってみるってすごく大事なことですね

GOAL(ゴール)!!

全部実現できたらかなりの防災力向上!

できるところから実践してみて

問合せ:危機管理防災課

【電話】048-739-6830