- 発行日 :

- 自治体名 : 千葉県長南町

- 広報紙名 : 広報ちょうなん 令和7年5月号

■長南開拓記(75) ~「新しい秩序」の下に~

ここまで、長生地方で見つかっている、奈良・平安時代の集落跡について話してきました。当地方の発掘調査件数は少なく、これらが当地方の実態をどの程度表しているのか未知数のところはありますが、とりあえず、ここで概要を少しまとめてみたいと思います。

まず、古墳時代後期から奈良・平安時代にかけて、竪穴住居跡がまとまって検出している遺跡は、前回までにお話しした中原遺跡(茂原市猿袋)があります。こうした事例は、隣接する山武地方などに見られる拠点的な集落に比べて規模が小さいように見えますが、同様の性格を帯びていると考えられ、中原は海岸平野に接続する砂堤上にあることから、海岸平野への進出拠点としての性格を持っていたのかもしれません。また、部分的な発掘調査ではありましたが、川島本村遺跡(睦沢町川島)も古墳後期~奈良・平安時代の竪穴住居跡の存在が、少なくとも十数軒確認されています。立地的には中原と同じく海岸平野との接続部であり、同様の性格を持っていた可能性も考えられます。根畑遺跡(長南町芝原)も古墳後期~奈良・平安と連続する集落跡ですが、中原と比較すると遺構密度が散漫であり、拠点集落であるかは、やや微妙と言えます。

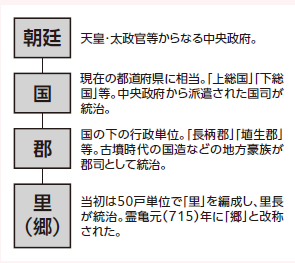

そのほか、奈良・平安時代の竪穴住居跡が見つかっている遺跡は、川島遺跡(長南町坂本)、能満寺古墳(長南町芝原)、和合遺跡(茂原市長尾)、宮島遺跡(茂原市石神)、徳増下谷遺跡(長柄町徳増)、針ヶ谷遺跡(長柄町針ヶ谷)、下町裏遺跡(睦沢町下之郷)などがあります。このうち、和同開珎のように特殊な遺物が出土している針ヶ谷は、一般集落ではない可能性が高く、ここでは除外することとします。さて、これらの遺跡は、竪穴住居跡が一軒ないし数軒程度の検出であることが共通しており、こうした住居が点在する景観は、むしろ当地方では普遍的であったのかもしれません。もちろん、奈良時代には「国郡里制」という行政単位が確立していたので、一見、散漫に見える景観であっても、律令国家の機構にしっかりと組み込まれたものであったのでしょう。

大化の改新以降、朝廷は律令制による地方行政の仕組みを順次整備していった。「国郡里制」は、大宝元(701)年に制定された『大宝律令』の中で、正式に定められた。

(町資料館 風間俊人)