文化 都市・福井のはじまり―北庄築城450年―(1)

- 1/36

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 福井県福井市

- 広報紙名 : 広報ふくい 2025年10月号

福井の県都、福井市。その福井駅周辺には、行政機関や商業施設が多く集まっています。でも、どうしてこの場所が福井のまちの中心地になったのでしょうか。

そのルーツは、今から450年前にこの地に築かれた「北庄(きたのしょう)城」にあります。今では遺構はほとんどありませんが、現在の福井市は、この北庄城を土台として、後に福井城に受け継がれ、まちとして発展してきました。

今回の特集では、そんな都市・福井の歴史を振り返り、そのはじまりに迫ります。

Q.どうして福井市中心地はこの場所になった?

A.柴田勝家が北庄城を築いて都市基盤を作ったから!

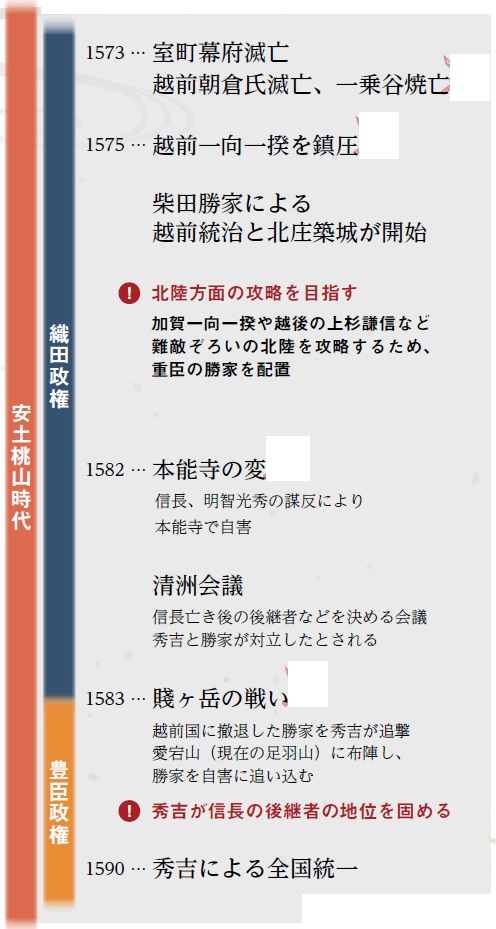

◆中学校で習った歴史をおさらい 450年前の日本

◇越前国

今の嶺北地域および敦賀市を中心とする地域

当時は、一向一揆で荒れた村々の復興と、支配拠点となる北庄城と城下町の建設を同時に進めるバランスの見極めが重要でした。武勇に優れた印象が強い勝家ですが、実は政治手腕にも優れ、越前の統治でもその才を発揮していました。

◆柴田勝家のココがすごい!

1 秀吉より早い!検地と刀狩り

勝家は検地により、田畑などの面積を把握し、一定の基準を設定して年貢を徴収しました。また、村や寺社から武器を集める刀狩り(刀さらえ)を行い、集めた武器は農具として農民に還元したり、舟橋の鉄鎖に作り変えたと伝わります。これらは織田家臣団でも先駆的な取り組みでした。

2 経済活動を活発に!

それまで越前の政治の中心だった一乗谷から、寺社などを北庄城下に移転・移住させ、まちの商業基盤を作りました。また、楽座を命じて商人たちの負担軽減を図り、越前国の内外から商職人を呼び寄せました。こうして、北庄城下は活気ある都市に成長していきました。

3 インフラを整備し移動を便利に!

九頭竜川に48艘(そう)の舟を鉄鎖などでつないだ舟橋を、足羽川には半石半木の九十九橋を造ったとされ、北陸道を横切る二つの河川に橋を架けることで、南北の交通の便を向上させたとみられます。また、越前と近江をつなぐ栃ノ木峠を改修するなど、街道の整備を行ったとされます。

◆北庄なくして日本史は語れない

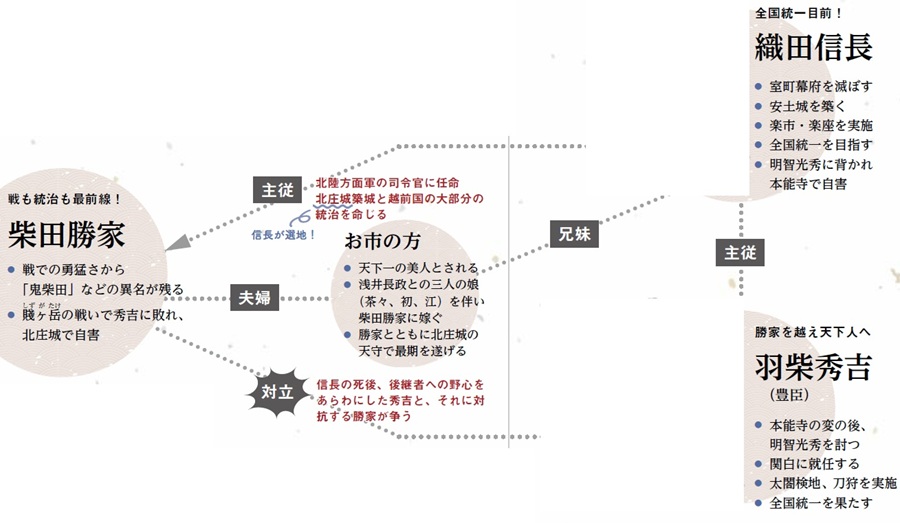

柴田勝家が基盤を築き、結城秀康がそれを受け継ぎ発展させたことで、福井市街地が作られました。勝家の功績がなければ、今の福井は存在しなかったと言っても過言ではありません。北庄を訪れる方々の多くは、勝家やお市の方の生き様に引かれて足を運んでいます。目に見える史跡だけでなく、ゆかりの人物の魅力もこの地の大きな魅力です。北庄城の壮絶な落城は戦国屈指のドラマであり、勝家の死によって秀吉が天下人へと駆け上がり、歴史が大きく動きました。北庄はまさに、日本史の転換点と言える場所なのです。

語り部ふくい 会長 平野和夫さん

◆CHECK

来年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』は、秀吉の弟である秀長の目線で戦国時代が描かれます。柴田勝家やお市の方も登場することが発表されており、北庄がどのように描かれるのか、期待が高まります。皆さんもこれを機に、時代背景や登場人物の予習をしてみましょう。