- 発行日 :

- 自治体名 : 長野県飯山市

- 広報紙名 : 広報飯山 令和7年10月号

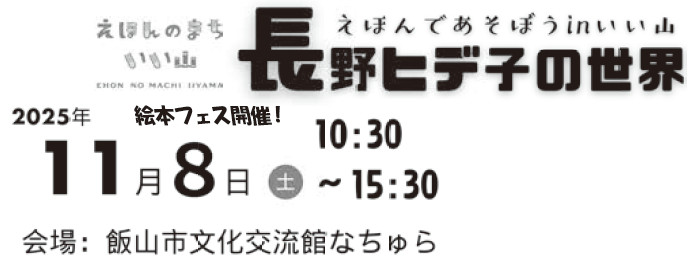

◇開催(予定)イベント一覧(予約不要/入場無料)

(1)絵本作家・長野ヒデ子先生

・講演会 13:00~14:45

・サイン会 14:45~15:30

・書籍販売

(2)おえかきワークショップ

「せとうちたいこさんのしおりを作ろう♪」

(3)お菓子釣り

※1袋100円

「せとうちたいこさんとお菓子つりターイ!」

(4)いい山えほんコミュニケーターによるおはなし会

11:00~11:45

(5)おでかけとしょかん

(6)図書館除籍本の無料配布

(冊数制限あり/無くなり次第終了)

◇軽食販売

・たこ丸(たこ焼きキッチンカー)

・crêpe maruku(クレープキッチンカー)

『せとうちたいこさん』でお馴染み、長野ヒデ子先生の講演会をメインに、その他各種の楽しいイベントを開催予定です!

ぜひおでかけください♪

※上記のイベント内容は、都合により変更となる場合がございます。

※各イベント開催時間などの詳細は、市立飯山図書館のホームページでお知らせいたします。

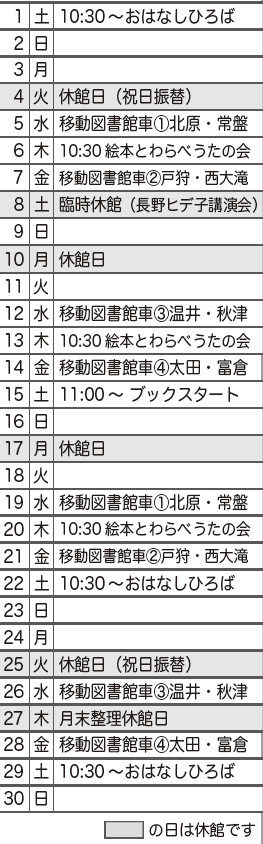

■11月8日(土)臨時休館とさせていただきます

本の返却は、返却ポストをご利用ください。

なお、CD・DVDは破損防止のため、開館日にカウンターへ返却をお願いします。

■えほんコミュニケーターおすすめ絵本

●えほんコミュニケーター 上野初子さん

▽『槍ケ岳山頂』 川端 誠/作 BL出版

私のおすすめの絵本は、『槍ヶ岳山頂』です。そのタイトルを見て、山好きの私は即、惹きつけられてしまいました。

小学5年生の「ぼく」が、父さんに連れられて燕岳に登り、燕岳と槍ヶ岳を2泊3日で縦走する……。そのプロセスを描いた絵本です。ぼくと父さん、そして北アルプスの山々が、美しく描かれています。

途中、雨が降ったり、きつい登山道を、つらい!と思いながらも、もくもくと歩き続けて、ついに槍ヶ岳の山頂に立ったぼくです!! 涙が出たぼくです。360度の大パノラマを観た感動を描いています。

帰りは上高地に出て松本駅につき、特急に乗ります。その中でぼくは、また来よう!! と思います。

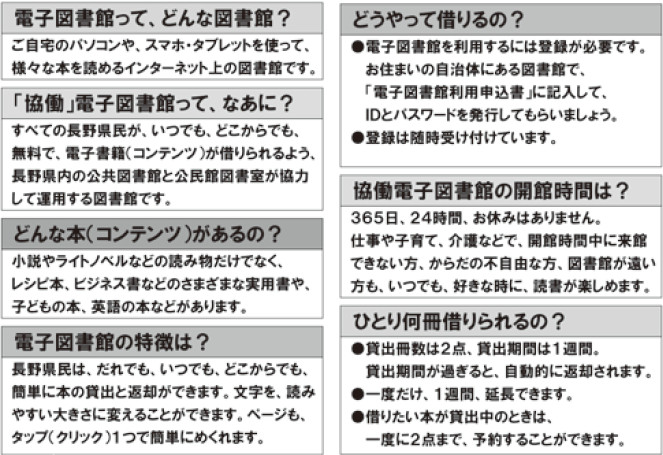

■つかっていますか? 市町村と県による協働電子図書館「デジとしょ信州」

利用登録前でも、電子書籍のサンプル版をご覧になれます。

本紙掲載の二次元コードから、「デジとしょ信州」のページにアクセス!

利用登録申込は、市立飯山図書館までご来館ください。

《旬の本☆話題の本☆意外な本》

■らいぶらりブックレビュー

小説『8番出口』

川村元気/著 水鈴社

「異変」がなければ先へ進み、「異変」があれば引き返す̶。間違い探しゲームの一大ジャンルを築いた「8番出口」が、小説になりました。

ゲーム版の「8番出口」には様々な異変が登場しますが、「小説8番出口」にも、小説ならではの異変たちが登場します。どんな異変なのか、皆さんも本を開いて注意深く探してみてください。

小説と同時に、「映画8番出口」も公開されています。先に映画を楽しみたいと考えている人は、すぐに小説から引き返すこと。

■新着図書案内

▽趣味・実用

「世界一かんたんな図書館の使い方」つのだ由美こ

「本が読めない33歳が国語の教科書を読む」かまど

「大好きな本と出合う!小学生のための読書案内」山本省三/監修

「地図とデータで見るイスラームの世界ハンドブック」アンヌ=ロール デュポン

「おうちで古文書学習」奥平 航

「大日本いじめ帝国」荻上チキ

「昭和100年今日は何の日」河出書房新社編集部

「アメリカの中高生が学んでいる話し方の授業」小林音子

「『電気と発電』のことが一冊でまるごとわかる」川村康文

「『人体、マジわからん』と思ったときに読む本」千田隆夫

「腰痛は自力で治せる!」大鳥精司/監修

「フッ素の社会史」天笠啓祐

「うさぎと暮らす人のための防災バイブル」藏並秀明/監修

「気のきいた短いメールが書ける本」中川路亜紀

「やなせたかし先生のしっぽ」越尾正子

「まだ大どろぼうになっていないあなたへ」ヨシタケシンスケ

「童謡・愛唱歌の謎」合田道人

▽よみもの

「鎌倉茶藝館」伊吹有喜

「追憶の鑑定人」岩井圭也

「リクと暮らせば」大崎梢

「佐伯警部の推理」佐々木 譲

「暴走正義」下村敦史

「みんなで決めた真実」似鳥 鶏

「まろ丸伊勢参り」畠中 恵

「一橋桐子(79)の相談日記」原田ひ香

「さらば!店長がバカすぎて」早見和真

「本でした」又吉直樹

「9月1日の朝へ」椰月美智子

▽文庫

「8番出口」川村元気

「桜のかき揚げ 食堂のおばちゃん18」山口恵以子

「人間の土地」サン=テグジュペリ

■11月図書館カレンダー

問合せ:市立飯山図書館

【電話】0269-62-1118

開館時間:

・火~金 9:30~18:00

・土・日・祝 9:30~17:00

休館日:

・月曜(祝日の場合は翌平日)

・最終木曜

・年末年始

・蔵書整理期間等