- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県袋井市

- 広報紙名 : 広報ふくろい 令和7年8月号

近年、多くの子どもたちがスマートフォンをはじめとしたデジタル機器(以下、スマホ等)を用いて、日常的にインターネットやゲームに親しんでいます。スマホ等は便利で生活等に必要なものではありますが、使い方によっては思わぬ事態に発展してしまうリスクがあります。

自由な時間が増え、子どもたちがスマホ等を利用する機会が多くなる夏休み。適切なスマホ等との付き合い方、使い方について考えてみませんか?

■知っていますか?「ゲーム障害」

WHO(世界保健機関)は、ゲームの時間や頻度を自ら制御できないなど、家族関係や社会的な生活に影響を及ぼしている状態を「ゲーム障害」として、疾病の1つとして認定しています。

インターネットにも同じような依存性があり、本市でもネット依存が疑われる児童生徒が一定数います。

子どもたちがゲーム障害やネット依存にならないよう、家庭・地域で次のことを実践してみましょう。

・家族でスマホ等の使用ルールを決める

・保護者自身のスマホ等の利用状況を見直す

・子どもに様々な体験の機会を提供する

・地域の子どもたちと関わりを持つ

(詳しくは、5ページをご覧ください)

■「ネットトラブル」にも注意!

本市におけるネットトラブルやいじめの件数は、年々増加しています。個人情報の流出・著作権の侵害・SNS上でのいじめ・嫌がらせや誹謗中傷など、様々なトラブルやネット上で知り合った大人が小・中学生に接触するといった危険な事案が発生しています。

スマホ等に関する知識や情報モラルが不十分な子どもは、ネットトラブル等の被害者にも加害者にもなり得ます。スマホ等を持つ小学生も増え、今後はトラブル等の低年齢化も懸念されます。

スマホ等の使い方や情報モラルについて、家庭で話し合ったり、地域の皆さんも一緒に考えたりすることで、子どもたちをネットトラブルから守りましょう。

■データで見る 子どもたちのインターネットを取り巻く現状

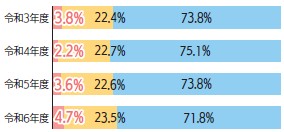

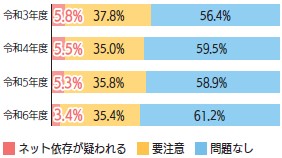

◇ネット依存のリスク

※県が本市の小・中学校を対象に実施した調査の結果より

・小学生(調査人数:2,388人)

・中学生(調査人数:1,369人)

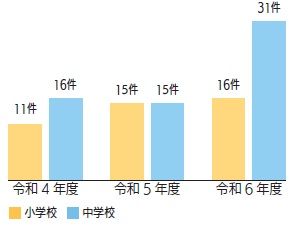

◇ネットトラブルの発生件数

※市が把握している件数

■家庭・地域へのお願い

◇(家庭)保護者自身のスマホ等の利用状況を見直す

保護者がスマホ等を長時間利用していると、子どももその影響を受けやすくなります。まずは保護者自身がスマホ等の使い方を見直しましょう。

◇(家庭)家族でスマホ等の使用ルールを決める

保護者が一方的に決めたルールは、子どもが納得できず、破られてしまう可能性があります。家庭で話し合い、納得できるルールを決めましょう。

◇(地域)地域の子どもたちと関わりを持つ

現実の世界で寂しさを感じ、インターネットの世界に逃避してしまうケースがあります。あいさつをするなど、地域の方から積極的に子どもたちへ関わることで、日常生活の中での安心感につながります。

◇(家庭・地域)子どもに様々な体験の機会を提供する

子どもにオンラインではない実体験(自然体験・スポーツ・芸術・ボランティア活動など)の機会を提供することで、関心が広がり、ネット依存の抑制・防止につながります。

■市の取組

◇情報モラル講座などの開催

有識者を招き、小・中学校で保護者も参加できる情報モラル講座やネット依存対策講座を開催。また、地域の方と共に情報モラルの重要性と安全なインターネット利用について学ぶ機会も設けています。

◇情報モラルを学べるデジタル教材の導入

全小・中学校において、動画で簡単に情報モラルが学べるデジタル教材「エンサップ」を導入。児童・生徒1人1台ずつ配備した端末を活用し、効果的に情報モラル教育を進めています。

◇ネットパトロールの活用

インターネット上でいじめやトラブルにつながる書き込みが行われていないかを定期的に調査する「ネットパトロール」を実施しています。誹謗中傷や個人情報などは、必要に応じてサイト管理者へ削除依頼をしています。

◇地域で情報モラルに関する講座を開催

「地区青少年健全育成部」の取組として、各地区で情報モラルに関する講座などを開催。地域全体で情報モラルを高めることで、トラブルを減らし、安全で健全な環境づくりにつなげます。

問合せ:学校教育課指導係

【電話】86-3222