くらし 津波警報の教訓 「支えあうことで災害は乗り越えられる!」(1)

- 1/50

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 愛知県田原市

- 広報紙名 : 広報たはら 令和7年11月号

7月30日、田原市に津波警報が発表され、多くの人が避難しました。急なことに驚いた人もいたのではないでしょうか。幸い大きな被害はありませんでしたが、この時のことを振り返り、災害に対する知識・理解を深め、今後の防災対策につなげていくことが大切です。

■津波警報ってどうやって発表されるの?

津波警報などの予報は、気象庁が発表しています。気象庁はあらかじめ、津波を発生させる可能性がある断層を設定して津波の数値シミュレーションを行い、その結果を「津波予報データベース」として蓄積しています。

(1)警報・注意報の発表

地震が発生すると、津波の高さと到達予想時刻を「津波予報データベース」を用いて予測し、その結果から警報・注意報が発表されます。

(2)津波の高さと到達予想時刻の発表

津波警報・注意報を発表する場合には、全国の沿岸を66に分けた津波予報区ごとに、予想される津波の高さと到達予想時刻も含めて発表されます。

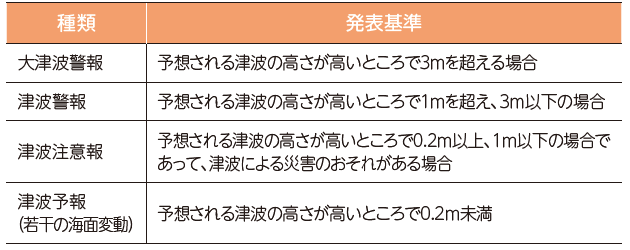

■津波警報・注意報の種類や浸水深による影響

●津波警報などの種類と発表される津波の高さなど

・避難は「より高いところ」へ

・注意報の津波でも場所によっては命の危険があるんだね

●津波の浸水深による影響

0.3m以上 避難行動がとれなく(動くことができなく)なる

1.0m以上 津波に巻き込まれた場合、ほとんどの人が亡くなる

※津波の浸水深とは、津波により、市街地や家屋、田畑が水で覆われるときの地面から水面までの「深さ」のこと。

■ふつうの波と津波は大違い!

風によって生じるふつうの波(波浪)は海面付近の現象ですが、津波は海底から海面までの海水全体が動くエネルギーの大きな波であり、浅い海岸付近に来ると波の高さが急激に高くなる特徴があります。

▼ふつうの波(波浪)

・波長は、数m~数百m程度

・海面付近の海水だけが押し寄せる

▼津波

・波長は数km~数百kmと非常に長い

・海底から海面まで、海水全体が押し寄せる

■7月30日の津波警報で見えたこと

・多くの人が迅速に避難することができた

・猛暑での避難で熱中症が心配された

・車で避難した人が多い避難所があった

・避難所によっては食料などを備蓄する必要がある

・非常持出袋を持ってきた人が少数だった

○災害の備え

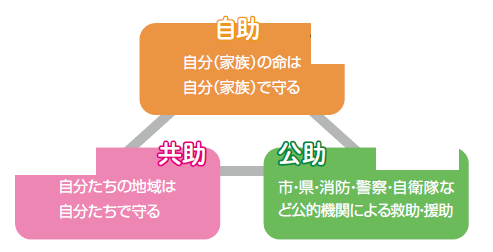

■次の災害までに自助・共助の力で地域防災力を高めよう

・どうしていいか分からずに自宅にいた高齢者に地域の人が声をかけ、一緒に避難した事例がありました。これからも地域での声かけや、支え合いによる共助で地域防災力を高めましょう。

・市では、空調設備のない避難所にはスポットクーラーを設置するなどの対策を考えていますが、自助として飲料水や冷却グッズの用意もお願いします。

・津波や地震での避難は、車を利用すると渋滞や事故を起こす可能性があるため、原則は徒歩です。車がないと避難できない高齢者や要配慮者のため、地域で共通認識を持つことが大切です。

・市では、道路の寸断による備蓄食料などの配送遅れも想定されるため、避難所での備蓄を進めていますが、自助として食料などを入れた非常持出袋を持って避難することを日ごろから意識しておきましょう。

■自助・共助の第一歩!まずは防災訓練に参加してみましょう

▼訓練は繰り返すことで身に付く

今、この記事を読んでいるときに災害が発生したら、あなたは迷いなく動けるでしょうか。人は経験していないことは、なかなかできません。何度も繰り返して訓練を実施することで身につき、いざというときに行動できるようになります。

▼訓練は成功しなくても良い

よく、自主防災会から「訓練がうまくできるように指導して欲しい」という声をいただきます。しかし、災害の規模や事象、地域の特性などによって状況が異なるため、これをやっておけば良いというものはありません。訓練はうまくいかなくてもいいんです。やってみることで課題が見つかり、対策してまたやってみるを繰り返すことで、地域防災力が向上します。

■愛知県・田原市総合防災訓練

令和7年8月31日に白谷海浜公園、童浦小学校などで愛知県・田原市総合防災訓練を実施し、自助・共助・公助の連携を確認しました。