くらし 【特集】道 ROAD1 歴史をたどるみち

- 1/16

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県菰野町

- 広報紙名 : 広報こもの 令和7年3月号

菰野町に広がる無数の道。

かつての交易に欠かせなかった「道」から現代に開通する新たな「道」まで今月号では「道」をテーマに菰野町に繋がる道の数々を取り上げます。

■交易の拠点だった2つの街道

鈴鹿山脈は、伊勢側は急峻で渓流が多く、近江側は山深く谷が険しいため、移動手段が徒歩しかなかった時代には人々の往来が難しい場所でした。しかし、かつての近江商人たちは生活必需品である塩をはじめ、多くの海産物は若狭や伊勢の海辺から運び込まなければ入手できなかったため、伊勢と近江の交易をこの地域の山道に求め、利用していました。標高357メートルと他の峠よりもはるかに標高が低い鈴鹿峠が当初は最も利用されていましたが、室町時代に入るころに通行税が徴収される関所が多く設置されると、道は険しくても関所が少ない八風峠(標高937メートル)を有する八風街道と、根の平峠(標高803メートル)を有する千草街道の利用が増加し、多くの商人が往来するようになりました。

特に桑名から田光、切畑を経て八風峠を越え、近江の愛知郡(えちぐん)から八日市に至る八風街道は、桑名と近江を結ぶ最短ルートであったことから非常に幅広い交易が行われていました。菰野町内を南北に通り、江戸時代に幕府の巡見使が通ったことに由来する巡見街道と八風街道が交わる場所には交易市場が設けられ、近江商人の往来で賑わったとされています。また、往来する商人や旅人に提供する宿も多くあったようです。史料によれば当時、交易されていた商品は海産物だけでなく、松阪、津、白子辺りで織られた伊勢布に加えて、瀬戸や常滑で焼かれた陶器、美濃で作られていた美濃紙、三河や駿河産の木綿などが八風街道を通って運ばれていました。この地域が交易の拠点となり、いかに多くの物品がこの街道を通って近江へ流通していたかがわかります。

■かつては織田信長も通った道

戦国時代の数多くの武将たちも八風街道、千草街道を通り、中でも織田信長は2つの峠を隠密に通行した記録が残っています。『信長公記(しんちょうこうき)』には、永禄2年(1559年)2月2日、下記の記述があり、信長が上洛して将軍足利義輝(あしかがよしてる)に謁見した後、帰路で信長暗殺団の存在を察知したことから八風峠を越えて、雨の降る中、尾張の清洲城まで駆け抜けた記述があります。また、元亀元年(1570年)5月19日、京都から岐阜城への帰路に千草街道を選び、近江の日野から甲津畑に入ると、藤谷川の隠れ岩辺りで杉谷善住坊(すぎたにぜんじゅうぼう)に鉄砲で狙撃されたという記録が残っています。

鎌倉時代から安土桃山時代までは八風街道や千草街道は、多くの武将や商人の往来があり賑わっていましたが、信長の時代以降、鈴鹿峠越えの東海道が整備されたことなどを理由に、これら2つの街道は荒廃していったとされています。

『信長公記』

上総介殿、守山まで御下り、翌日、雨降り候と雖(いえど)も払暁(ふつぎょう)に御立ち候て、あひ谷より、はっふ(八風)峠越え、清州まで廿七里(にじゅうしちり)、其の日の寅の刻には清洲へ御参着なり。

■COLUMN 01 毎年、千草街道を1往復 千草街道を往く

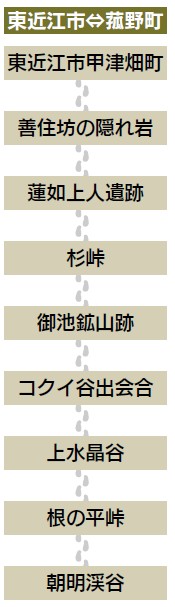

毎年、4月と10月に千草街道探訪ハイキングを実施しています。4月は東近江市の甲津畑町から菰野町の朝明渓谷へ、反対に10月は菰野町の朝明渓谷から甲津畑町へと往復しています。約50人が参加し、かつて織田信長や商人が行き来したであろう全長約15キロメートル、高低差約650メートル、所要時間8時間のコースを消防署員や遭難救助隊が同行して歩きます。

毎年4.10月開催

■COMMENT

菰野町観光産業課 地域活性化起業人

道の駅菰野振興事業担当

柿市(かきいち)哲哉(てつや)さん

今回のリニューアルでは、お客さんに喜んでもらえる商品を揃えるというコンセプトのもと、商品の選定も一新しています。協定を結ぶ南伊勢町の海産物やいなべ市のお茶などの取り扱いもはじめ、商品を拡充しています。今後は北勢地域唯一の道の駅であるという特性も生かし、北勢地域の特産品の発信拠点となれるよう拡充を進めていく予定です。

■現代における交通の拠点 道の駅菰野リニューアル

令和6年度、道の駅菰野ふるさと館をリニューアルしました。いなべ市と定住自立圏形成協定を締結したことで利用できる地域活性化起業人制度を活用し、起業人が持つノウハウを加えて今回、リニューアルが行われました。店内の陳列棚等を変更し、屋外には菰野町観光協会のマスコットキャラクター「こもしか」をプリントした屋外看板を設置するなど、内外装を含めて刷新が図られています。また、取り扱う商品も改められ、さらなる充実が進められています。リニューアルした道の駅菰野ふるさと館をぜひ、ご活用ください。