- 発行日 :

- 自治体名 : 京都府井手町

- 広報紙名 : 広報いで 令和7年9月号 No.636

■『フレイル』大丈夫ですか?

何かと忙しい日々のなか、みなさんは自分の健康に目を向けることはありますか?

「少しの段差でつまづいてしまう」「固い食べ物が噛みにくくなった」「外出する機会が前より減ったかも」。このように感じることが増えたと思われた方、もしかしたら、健康な状態と要介護状態の中間で、「虚弱」を意味する「フレイル」かもしれません。

■『フレイル』って?

フレイルは、加齢によって体力や気力(筋力、社会とのつながり、認知機能など)が弱っている状態とされています。

健康な状態から、このフレイルの状態を経て、要介護状態におちいると考えられていますが、良好な状態に戻せる時期でもあり、栄養や運動週間など日常生活を見直す必要がある時期ともいえます。フレイルは、早期発見と早期対策が大事です。

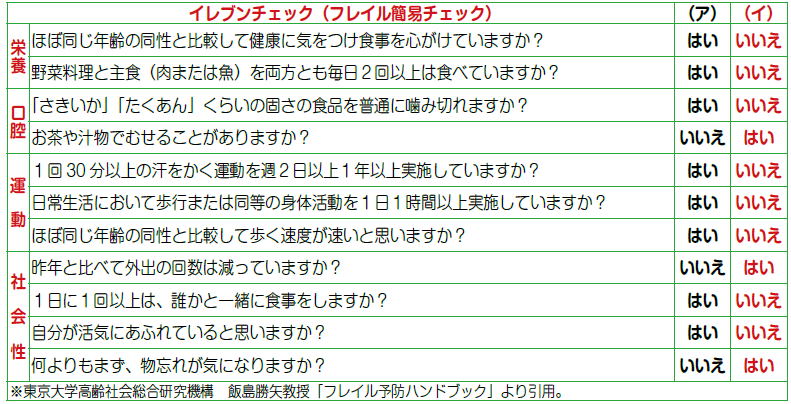

■『イレブンチェック』で確認!

健康寿命を延ばし、元気で生き生きと高齢期を過ごすため、まずは、自分の状態をチェックしてみましょう。

日本の平均寿命は、令和4年時点で、男性81・05年、女性87・09年で、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間とされる「健康寿命」は男性72・57年、女性75・45年と男性で約9年、女性で約11年短くなります。(厚生労働省調べ)

■『輪っかテスト』でチェック!

(1)両手の親指と人差し指で「輪」をつくる。

(2)利き足でない方のふくらばぎの一番太い部分を軽く囲む。

『輪っかテスト』で輪の内側にすき間ができてしまった人は、フレイルの可能性があります。

(イ)の欄に5つ以上当てはまる人はフレイルの可能性があります。予防方法を学びましょう。

■フレイル予防につながる3つの柱

フレイルを予防することは、自分自身だけでなく、家族・友人のためにもなり、健康である期間が長ければ、医療・介護費用も軽減され、制度の持続性につながります。

フレイルには「可逆性」という特性があり、自分の状態と向き合い、予防に取り組むことでその進行を緩やかにし、健康に過ごせていた状態に戻すことができます。

予防の柱は3つあります。

一つは、たんぱく質をとり、バランスよく食事をし、水分も十分摂取するなどの「栄養」。

次に、歩いたり、筋トレをしたりするなどの「運動」。

さらに、就労や余暇活動、ボランティアなどに取り組む「社会参加」です。

栄養、運動、社会参加をバランスよく実践し、フレイル予防につなげましょう。

▽栄養

(1)食事(タンパク質を取る、バランスよく食べる、水分も十分に)

(2)噛む力を維持。(定期的な歯科受診、オーラルフレイル予防)

バランスの良い食事、口腔機能の維持が大切です。毎日の食事には、筋肉のもととなる魚、肉、卵、大豆製品や、骨を強くする牛乳、乳製品を多くとりましょう。よく噛むことも重要です。

▽運動

(1)たっぷり歩く。なるべく階段を使う。

(2)ちょっとがんばって筋力トレーニング

しっかり、たっぷり歩くこと。筋トレも大事です。

ちょっとした少しの運動でも継続して行うことで、死亡リスクを下げることができます。

筋力の低下を防ぐことで、転倒・骨折で寝たきりになるリスクが軽減されます。

・はつらつ元気講座(体操・マシン指導)

日程は本紙QRコードを読み込んでください

▽社会参加

(1)出かける回数を増やす。

(2)友人と一緒にご飯を食べる

友人とおしゃべりや食事を。

いつも前向きな気持ちでいることは大事です。

特に社会参加の機会が低下するとフレイルの最初の入口になりやすいことがわかってきました。

地域のボランティア活動に参加したり、趣味のクラブに入会したり、自分にあった活動を見つけることが大切です。

・町内のボランティア活動

井手町ボランティアセンター(井手町社会福祉協議会)

井手町社会福祉協議会では、ボランティア活動がスムーズにおこなえるよう、活動をバックアップするボランティアセンター機能の充実を図っています。

詳細は本紙QRコードを読み込んでください。