- 発行日 :

- 自治体名 : 兵庫県市川町

- 広報紙名 : 広報いちかわ 2025年7月号

後期高齢者医療制度とは「75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方」を対象とする医療保険制度です。

◆7月中旬に保険料額決定通知書を送付します

令和6年4月からの後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われました。

子育てを全世代で支援するため、また、高齢者世代・現役世代それぞれの人口動態に対処できる持続可能な仕組みとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者が負担する保険料が改訂されています。

◆保険料の計算方法

(1)均等割額

52,791円

+

(2)所得割額

(令和6年中(1~12月)の総所得金額等(※1)-基礎控除額43万円(※2))×所得割率11.24%

(1)+(2)

保険料額(年額)(賦課限度額80万円

※1.総所得金額等とは収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません)を引いた金額です。

※2.合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

◆保険料のお支払い方法

保険料のお支払いは、以下の2通りとなります。

(1)年金からのお支払い【特別徴収】手続きは不要です。また、口座振替によるお支払いに変更することができます。

(2)口座振替や納付書でのお支払い【普通徴収】7月から翌年3月まで毎月お支払いいただきます。

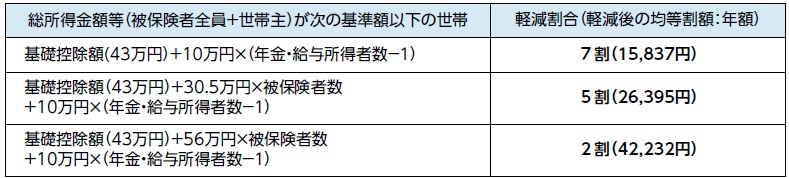

◆所得の低い方の軽減(令和7年度)

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

◆被扶養者であった方の軽減

制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

▽7月中旬頃に新しい資格確認書を送付します

◆資格確認書

7月中旬頃に新しい資格確認書を送付します。8月1日以降に医療機関等にかかるときは、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)もしくは新しい資格確認書を医療機関等の窓口で提示してください。

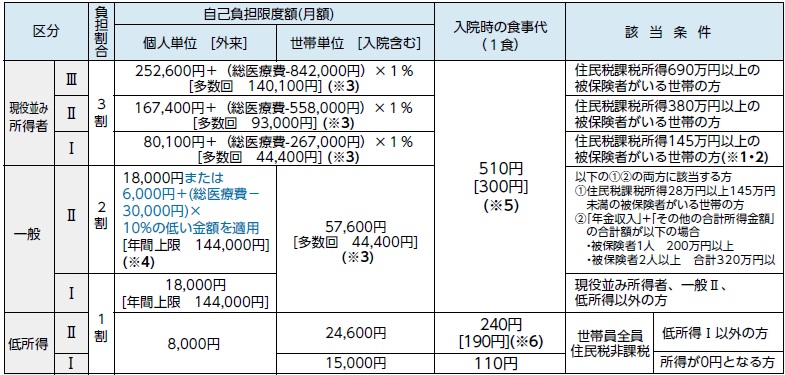

8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)の所得により算出された令和7年度の住民税課税所得額と、令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)の収入額をもとに計算されています。

また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

※マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証の新規発行は廃止され、マイナ保険証を基本とするしくみに移行しました。

◆医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等

マイナ保険証または資格確認書を保険医療機関等の窓口で提示することで、かかっ医療費のうち、下表の「一部負担金の割合」の支払いで治療を受けることができます。

また、同一の医療機関で1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったときは、下表の「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります。(同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します)

令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、負担割合が2割となる方について、1カ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用します。(入院の医療費は対象外です)

※1.次のいずれかに該当する場合は、「一般I」または「一般II」の区分になります。(市(区)町の担当窓口に申請が必要な場合があります。)

○同一世帯の被保険者が1人⇒(1)被保険者の前年の収入額が383万円未満または(2)同一世帯に70歳以上75歳未満の方がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合

○同一世帯に被保険者が2人以上⇒被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合

※2.昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、「一般I」または「一般II」の区分になります。

※3.過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。

※4.令和7年10月1日から18,000円(年間上限144,000円)になります。

※5.指定難病患者の方は300円です。

精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されている方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。

※6.過去12ヵ月以内に低所得II区分の入院日数が90日を超える場合、市(区)町の担当窓口に申請をすれば、91日目から190円になります。

(オンライン資格確認を受ける場合も、申請が必要になります。)

◆自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書

医療機関等の窓口で、自己負担限度額区分・特定疾病区分の適用を受ける場合は、マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を受けるか、自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書を提示してください。医療機関等の窓口で提示することにより、医療機関等ごとに1カ月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた自己負担限度額までとなります。(柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術などは除く)

現在、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証もしくは自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書をお持ちの方には、7月中旬頃に新しい自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書を送付する予定です。

▽マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、現行の限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は廃止され、マイナ保険証でのオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行しました。

問合せ:

・健康福祉課国保医療係

【電話】26-1019

・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局

【電話】078-326-2021