- 発行日 :

- 自治体名 : 奈良県三宅町

- 広報紙名 : 広報みやけ 令和7年3月号

三宅小学校で4月1日からはじまるコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)をご紹介します。

■コミュニティ・スクールってなに?

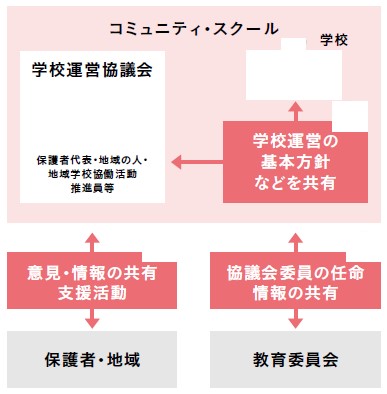

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、学校と地域住民・保護者が学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」に転換するために文部科学省が2005年度に創設した制度です。制度の導入により、地域ならではの創意工夫を生かした特色ある学校づくりを進めていくことができます。

具体的には委員として任命された住民による「学校運営協議会」が、地域や保護者などの意見をすいあげ、学校運営や子供たちの支援に関する協議。校長や教育委員会と共に、地域に即した特色ある学校づくりを進めていきます。23年5月1日現在で、全国公立小中学校の52.3%にあたる18,135校が導入しています。

■三宅小学校のコミュニティ・スクールが目指すかたちは?

コミュニティ・スクールの導入にあたって、三宅小学校が目指す地域と小学校の在り方について、教育委員会の大泉志保教育長にお伺いしました。

○今回の導入のきっかけを教えてください。

学校の制度を大きく変えるわけではなく、コミュニティ・スクールを名乗ることで、公立の学校がもともと大事にしないといけないことを町全体で確認したかったのです。例えば昨年、子どもたちが農家さんと一緒に田植えをしました。そういう機会から、子どもたちはすごく学ぶものがあったし、一方で地域の方々の笑顔も見られた。そういったことを学校のカリキュラムに落とし込んでいくことだと思っています。子どもたちは先生以外の大人と一緒に学ぶ機会が増え、地域の大人は学校から学ぶことで生涯学習などに繋がっていく。地域も学校もwin-winの関係を持ってもらえればと思います。

○今後の進め方は?

地域と学校、子供と大人…まずは、対話の時間が必要になる。その対話についてコミュニティ・スクールの学校運営協議会で話すことになると思います。

また、それとは別に、地域の方を中心に実働部隊を作るかたちですね。会議でイベントをすると決まったら、主体的に関わってくれる大人を集めていく。その経験を通して、地域の方に子どもたちと触れ合えてよかったなと思ってもらえたらいいですね。

○具体的にはどういう関わりが考えられますか?

昨年の農業体験を含め、地産地消はこのまま進めていければと思うし、地域の方に町の伝統や文化を子どもたちに伝える授業をしてもらうのもいいですよね。多種多様な可能性が生まれて、いろいろなことをみんなで考えていけるチャンスだと思います。

○目指すべきかたちはありますか。

大前提として、子どもや先生たちを応援したい人に関わってもらいたい。地域に開かれても、学校へのクレームなどを言いやすくなる制度では意味がない。地域で学校を応援してもらえるかたちになればと思っています。