- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県田川市

- 広報紙名 : 広報たがわ 令和7年6月1日号

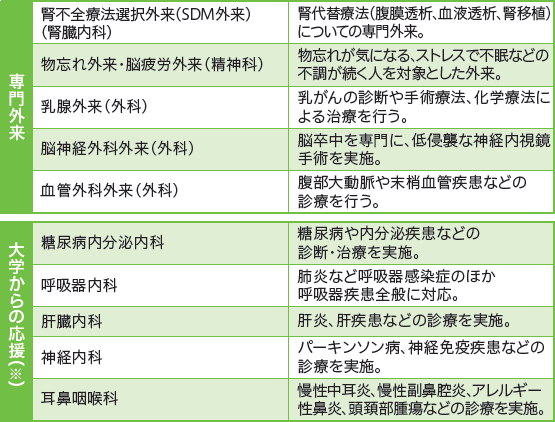

■田川市立病院には、どんな診療科があるの?

ここでは、当院にどのような診療科があるのか紹介します。診療内容など詳しくは、当院ホームページをご覧ください。(令和7年4月現在)

※大学からの応援とは、大学からの応援(非常勤)医師による診療のことです。

■[緩和ケア内科]最期までその人らしい生活を

診療日:月(再来のみ)・木(新患のみ)の14時~15時30分

◎緩和ケア内科外来は完全予約制

◇緩和ケアが目指すもの

「緩和ケア」をがんとの闘病の末に治療を断念して、最期に苦痛を柔らげるだけの「ケア中心の何もしない医療」と考えている人もいらっしゃるかもしれませんが、それは違います。

緩和ケアでは、病気の治癒を目指しているわけではありませんので、不要な検査や、無理な治療は行いません。しかし、病気が治療不可能な状態にあっても、痛みや不安などの苦痛をできるだけ和らげ、その人が最期までその人らしく、少しでも日常に近い環境で生活できるようサポートします。また、がんなどの病気を患っている本人さんだけではなく、そのご家族の精神的、経済的、社会的なサポートも行います。緩和ケア内科医師、緩和ケア認定看護師、看護師、管理栄養士、薬剤師などの多職種によるチームによって行われます。

◇実際の緩和ケア

緩和ケアセンターでは、主に余命が3か月未満と推測されるがん末期の方々に対し、がん性疼痛、時には全身の苦痛の緩和のため、オピオイド(医療用麻薬:モルヒネなど)の持続皮下注射などを持続的に用いることがあります。

専門的な緩和ケアを実施するためには、がんの治療が終わってから緩和ケアを実施するのではなく、がん治療の初期段階から緩和ケアを同時に行うことが理想です。また、当院では、訪問看護師による定期的な訪問と、緩和ケア内科医師による訪問診療を行っており、在宅での緩和ケアを行えることもあります。そのため、自宅や、看取りが可能な特別養護老人ホームで最期まで生活することが可能となる場合もあります。

◇人生を、その人らしく

痛みなどの苦痛を和らげ、患者さんのQOL(生活の質)向上を目指す緩和ケアは、終末期に限ったことではありません。がん治療の進歩により、サバイバー(がんと診断された時から、がんと人生を共にする人)として、社会の中で仕事に就いたり、テレワークすることも可能な若い人も増えています。そのような方々にも身体の痛みや痛み以外の症状、気持ちの辛さを緩和し、ご家族にも安心していただけるように支援を行っていきます。緩和ケアの集中治療が必要になる場合には、当院の緩和ケアセンターを上手に利用していただき、可能であれば在宅での緩和ケアに移行できるようにサポートします。田川地区で初となる緩和ケアセンターの開設から、今年で3年目を迎えます。私たちはこれからも田川地域における緩和ケアの啓蒙と普及に尽力していきます。

◆スタッフ紹介

▽小早川 晶

院長補佐(昭和56年卒)

[主な所属学会および取得資格]

日本緩和医療学会(元暫定指導医)

日本死の臨床研究会(元九州地区監事)

日本ホスピス・緩和ケア協会(元関東甲信越支部役員)

whole person care研究会

日本温泉気候物理医学会

日本小児科学会(元小児科学会認定医)

日本東洋医学会(元専門医)

日本医療機能評価機構(元サーベイヤー)

認知症サポート医

田川市介護保険認定審査会合議体議長

麻酔認定医(日本麻酔学会元指導医)

▽高野 弘之

医員(平成29年卒)

[主な所属学会および取得資格]

緩和ケア研修会修了

[ひとこと]

研修医時代を過ごした田川市立病院で引き続き緩和ケア内科に関わらせていただきます。

患者さん本人もご家族も様々な悩みや苦痛を抱えていると思います。じっくりとお話を聞き寄り添っていきます。